Chap 06

Centre Vidéo de Bruxelles (CVB), Rendre visible ou les formes possibles d’un réel révélé

par Muriel Andrin, ULB, juillet 2017

Révéler. Ce mot, et ses variations, couvre sans conteste une multitude de réalités ; de la question du visible (amener à la surface ce qui est caché), à celle de l’audible (donner à entendre ce qui n’est pas dit), celle d’un processus technique (le révélateur de la photographie argentique) mais aussi d’une action, d’un geste symbolique et performatif (révéler quelque chose, c’est l’amener à la connaissance et à la conscience). Cette révélation est, depuis les fondements de l’atelier, au cœur de la démarche et de la philosophie du CVB (Centre Vidéo de Bruxelles) dans une dimension inéluctablement liée au social et au politique ; donner la parole (et la caméra) à ceux qui ne l’ont pas, à des personnes littéralement sans voix. Cette mission dépasse de loin ses implications pratiques pour s’engager sur le plan d’une vraie réflexion de fond, partageant un lien profond avec les questionnements ontologiques du cinéma documentaire ; une réflexion sur les formes possibles, sur de nouvelles configurations esthétiques, voire la création de dispositifs, en vue de donner à voir et à entendre le réel.

Birobidjan. Le nid est tombé dans les flammes, Guy-Marc Hinant (2015)

Créé en 1975 par les pouvoirs publics (la Commission Française de la Culture, la Médiathèque et la Communauté française pour le prêt de matériel), l’histoire du CVB débute avec celle du Vidéobus sous l’égide de Jean-Luc Outers (responsable culture et audiovisuel de la CFC), Pierre Gordine (pour la Médiathèque) et Henri Ingberg (notamment lié à Gordine au travers du groupe de théâtre action de l’ULB).[1] A l’origine et dans un climat de pensée en lien direct avec des idées que préconise aussi Jean-Claude Batz à l’origine des ateliers, le projet de cette camionnette qui traverse les quartiers bruxellois avec du matériel de vidéo légère et qui le met à disposition des associations et des habitants, s’inspire des principes de Mai 68 et de l’idée de« rendre la parole au peuple », déjà portée par Ingberg et Gordine dans leur pratique théâtrale. Faire de ceux dont la parole est enfin entendue, les agents de leur propre représentation.

Mais très vite, les animateurs, entourés par le groupe de créateurs et de soutien (administratif, financier, de pensée) comprennent que le fait de donner la caméra à quelqu’un qui vient de milieux défavorisés et qui n’a pas la parole, n’aboutit pas à l’émergence d’un langage cinématographique neuf. Progressivement, naît l’idée des « animateurs-cinéastes », indispensables maillons de médiation entre les groupes sans moyen d’expression et le média vidéo ; l’ancrage se fait aussi dans un lieu, au cœur de la rue Royale Sainte-Marie où le Vidéobus cohabite avec la COCOF (Commission française de la culture) qui assure un service de prêt de matériel aux associations.

Cette volonté de donner « la parole au peuple » est systématiquement portée par les cinéastes mais aussi les responsables successifs du CVB – Marcel Wynands, Marianne Osteaux ou Michel Steyaert. Entrée en fonction en 1980, Marianne Osteaux, très fortement impliquée dans le mouvement des femmes, mais aussi dans un groupe de théâtre action, soutient l’idée, tout en soulignant elle aussi que le fait de donner une caméra ne suffit pas à garantir la qualité de l’expression. Dans l’esprit de ce raisonnement, les années 80 sont ainsi marquées par le glissement vers un changement dans le profil des animateurs. Suite aux observations sur la nécessité de former au média, des cinéastes extérieurs et professionnels font leur entrée au CVB. Ce sera le cas de Jaco Van Dormael qui signe, à sa sortie de l’INSAS en 1981, non sans polémique (certains s’insurgeant contre le fait qu’un étudiant en cinéma vienne utiliser les moyens du CVB), un premier film–commande de 16 minutes intitulé Les voisins. Derrière cet engagement vers un autre type de créateurs cinématographiques, s’impose, non pas la nécessité d’avoir un diplôme mais bien un regard d’auteur. L’époque sera également marquée par une rupture avec la Médiathèque qui, jusque là, est directement en charge du projet et des salaires. Les contrats qui y sont signés stipulent en effet très clairement qu’aucun média ne peut y être produit ; il faut donc créer une nouvelle identité pour cet organe de production média. L’asbl voit ainsi le jour en 1985, devenant un des ateliers de production subventionnés par la Communauté française. Endossant complètement cette nouvelle identité, le rôle du CVB dans la défense des droits des ateliers de production sera par ailleurs signifiant tout au long de son existence, Marianne Osteaux portant, au début des années 2000, le projet de création de l’Aaapa (l’Association des Ateliers d’Accueil d’école et de Production Audiovisuelle) avec Jean-Pierre Dardenne.

Casus Belli. Sur les sentiers de la paix, Anne Lévy-Morelle (2014)

Très vite, dans l’évolution de l’atelier, le développement de la création suit l’idée d’une professionnalisation de plus en plus évidente, toujours en vue de porter une vision du monde et des convictions socio-politiques qui s’inscrivent dans les fondements du CVB. Deux lignes de conduite, parallèles et de plus en plus distinctes, vont constituer l’approche bicéphale des activités. D’un côté, suivant les spécificités du décret des ateliers de production, s’articule l’appel aux jeunes auteurs professionnels engagés qui se font écho de sujets de société dont on ne parle pas ou peu. De l’autre, dans la continuité des débuts, les ateliers vidéo, l’animation socio-culturelle ou le travail d’animateur-vidéaste dans les quartiers continuent à donner la parole à ceux qui ne l’ont pas. Dans la tension entre ces deux lignes et au travers d’une enquête menée dans les années 90 par la Communauté française sur les moyens alloués à la culture, naît une réflexion sur la nécessité d’être reconnu par le secteur de l’éducation permanente et de pouvoir bénéficier de budgets dans ce sens. En 1995, le CVB décide donc de la création d’une asbl-sœur, le VIDEP (Vidéo Education Permanente), qui sera reconnue dans sa mission d’abord au travers de budgets exceptionnels puis d’un premier contrat-programme en 2005 (année d’entrée en fonction de Michel Steyaert à la tête de l’asbl). La coexistence de ces deux réalités pratiques (celle du CVB et du VIDEP, dualité qui se retrouve par ailleurs dans une majorité des ateliers de production) se prolonge dans une réflexion conceptuelle par une forte tension entre« une lecture politique et une lecture artistique qui intègre le politique ».[2]

Néanmoins, derrière ces deux espaces de création spécifiques regroupés en 2017 sous l’appellation CVB, la question de la révélation s’articule très clairement comme un fil rouge commun. Les productions du CVB posent en effet la question de la façon dont on regarde le monde, comment les cinéastes révèlent cinématographiquement le réel. Ces films reflètent la nécessité de prendre le temps de concevoir une forme, car, comme le résume Gérard Legrand, « il ne sʼagit pas seulement de capter le visible ; il sʼagit de rendre visible — ou du moins saisissable — ce qui échappe à la vue. ».[3] On pourrait, dans ce cadre de la révélation, revenir à l’idée défendue par André Bazin de l’objectivité essentielle de la captation photographique :

« Les virtualités esthétiques de la photographie résident dans la révélation du réel. Ce reflet dans le trottoir mouillé, ce geste d’un enfant, il ne dépendait pas de moi de les distinguer dans le tissu du monde extérieur ; seule l’impassibilité de l’objectif, en dépouillant l’objet des habitudes et des préjugés, de toute la crasse spirituelle dont l’enrobait ma perception, pouvait le rendre vierge à mon attention et partant à mon amour ».[4]

Mais plutôt que d’image fixe, il faut en réalité parler de la création proposée par le cinéma documentaire, dans tout ce qu’elle porte de spécifique dans son approche du mouvement et du temps. Le regard posé sur ce qui entoure les cinéastes, sur ce qui se cache derrière les apparences ; c’est la révélation des conflits, des personnalités, portrait ciselé d’une réalité difficilement perceptible et préhensible mais investie, dans un subtil équilibre, par une poétique subjective.

Ca déménage… sous les Tropiques, Gérard Preszow (2007)

La révélation passe ainsi, en totale adéquation avec les principes de l’atelier, par cette parole donnée aux anonymes, voire aux invisibles. Ça déménage sous les Tropiques (2007) et Ateliers urbains #1 Flagey (2010) répondent très littéralement à cette idée. Issu d’un atelier de création vidéo au sein de l’asbl Tropiques supervisé par Gérard Preszow, ça déménage…sous les Tropiques rassemble les points de vue d’adultes légèrement déficients (auquel se mêle celui de Preszow qui se prête au jeu), souvent perdus dans la jungle urbaine, qui partent à la recherche de leurs racines et des points de repères de leur enfance dans les rues de Bruxelles.[5]

Projet qui se prolonge en 2017 au travers de deux opus 13 et 14 (sur le quartier Saint-Géry et Anneessens),

« les Ateliers Urbains ont pour vocation de proposer un regard citoyen sur la ville en donnant la parole aux habitants eux-mêmes qui, armés d’envies, micros et caméras racontent leurs quartiers ».[6]

Partageant démocratiquement l’usage de la caméra dans une volonté de réappropriation de l’espace et engendrant ainsi une série infinie de formes qui coexistent, le premier opus de cette série – Ateliers urbains #1 Flagey animés par Gwenaël Breës et Axel Claes – se fragmente dans la diversité des regards individuels (et non professionnels) posés sur ce quartier bruxellois et sur les enjeux sociaux, économiques, humains de sa transformation. L’essentiel se trouve dans le geste – cette appropriation de l’image et d’une nouvelle forme d’expression partisane. Comme le note Sylvain Gressier,

« il y a de l’humour et de la légèreté » et, même si l’équipe assume son manque de maîtrise technique,« les partis pris de l’image et du montage révèlent cependant une réelle réflexion cinématographique ».[7]

Du côté des cinéastes professionnels, la révélation passe par d’autres sentiers. Très loin de la forme hésitante ou éclatée des films d’atelier vidéo, beaucoup de films du CVB proposent ainsi l’utilisation de dispositifs cinématographiques. Comme l’a souligné Guy Gauthier, le film n’est pas transparent au réel.[8]

Les dispositifs, conçus comme des langages spécifiques loin d’être uniformisés, se plient aux contingences du réel qu’ils veulent transmettre tout en reflétant la singularité de chaque cinéaste. La façon de cadrer la réalité et de se positionner esthétiquement vis-à-vis d’elle, agit ici comme un révélateur du monde.

Héritier de la pensée de Michel Foucault sur la question, Giorgio Agamben définit les dispositifs comme « tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler, et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants ».[9]

Au-delà de cette vision sociétale et dirigiste, Aline Caillet mesure la contribution de cette notion à une esthétique documentaire ; pour elle,

« toute captation du réel passe par une formalisation et un appareillage spécifique. Tout documentaire en ce sens possède son dispositif ».[10]

Ce que souligne également Caillet (et qui s’illustre avec les films produits au CVB) est la sophistication et la complexité grandissantes de ces agencements. Anne-Marie Duguet développe cette ligne de pensée en précisant que le dispositif est un« système générateur qui structure l’expérience sensible chaque fois de façon originale. Plus qu’une simple organisation technique, la notion met en jeu différentes instances énonciatrices ou figuratives, engage des situations institutionnelles comme des procès de perception ».[11] Dans ce système générateur qui s’interpose entre le réel et le sujet captant, la question du point de vue est bien évidemment essentielle et Duguet l’associe, non pas à de la mise en scène, mais à une situation géographique (la place de l’auteur), une posture (une manière d’être et de se comporter) ainsi qu’à des circonstances dans lesquelles on se trouve et qui sont liées au dispositif. L’ensemble permet dès lors de « construire le réel, le fabriquer et non le reproduire, prendre acte qu’il n’est pas visible mais doit être rendu visible, qu’il n’est pas immédiatement signifiant mais à signifier ».[12] On revient ici à la finalité de ce dispositif, évoquée dès le départ de ce texte, à savoir « trouver des régimes de visibilité susceptibles de faire émerger du non visible dans le visible » et « inventer d’autres modes de relation au réel ».[13]

Les Enfants du Borinage, Patric Jean (1999)

Il s’agit dès lors de comprendre comment la révélation naît de la façon dont on construit un dispositif lisible, une forme qui structure le film et son propos – une façon d’orienter le regard et la pensée du spectateur, dans lequel la voix ou son absence, le cadre ou le montage viennent échafauder une vision inventive, personnelle mais aussi très spécifiquement cinématographique du réel. On ne peut qu’imaginer la difficulté de produire de tels films ; le CVB, au travers notamment du travail de Cyril Bibas, accompagne les cinéastes dans leur quête de ce juste équilibre. Dans cet agencement, la question du temps est essentielle ; tant au niveau de la préparation et de la maturation du projet, de sa réalisation qu’au sein du film lui-même. Comme le cristallise parfaitement (et poétiquement) Jean-Louis Schefer dans Du monde et du mouvement des images, « Le cinéma fait entrer le temps dans les images » ; il faut donc envisager le cinéma « comme une expérimentation temporelle sur la durée »[14] grâce à laquelle apparaît une gestion plastique. C’est grâce au temps que tout finit progressivement par apparaître (ou par disparaître) – la surface puis l’implicite. Cette révélation repose sur le rythme et la poétique du long métrage ; dans la juste durée des choses, là où on prend le temps aussi d’investir les thèmes personnels, sociaux, politiques, polémiques.

La raison du plus fort, Patric Jean (2003)

L’ouverture au monde, un regard posé, engagé, curieux et souvent fébrile sur l’extérieur, sont autant de dénominateurs communs aux films du CVB. Mais le monde commence à notre porte. Tous deux signés par Patric Jean, Les enfants du Borinage (1999) et La raison du plus fort (2003), s’inscrivent dans les pas de l’engagement politique et filmique du Misère au Borinage d’Henri Storck et de Joris Ivens. Ils interrogent l’impossible stagnation d’un monde proche, quotidien, qui s’enlise au fil des décennies ; c’est dans le choc de l’inertie des choses que le réalisateur ouvre ses Enfants du Borinage. Sa démonstration repose ainsi sur le montage parallèle, entre des extraits du film de 1933 et la réalité de 1999, mais aussi sur l’impact de sa propre voix qui accompagne le film dès les premiers plans. Sa voix se mêle ainsi à celles des pauvres, mais aussi à celles des élus politiques locaux (point de vue radicalement exclu du film de Storck et Ivens). Médusé par la violence inouïe de cette révélation, le spectateur découvre ainsi que rien n’a changé, que du contraire ; la pauvreté du Borinage a triomphé malgré une politique de gauche. Dans La raison du plus fort, Patric Jean reprend le même procédé, structurant son film par sa voix qui s’insurge contre un système qui maintient la misère et inscrit certaines parties de la population dans une inéluctable fatalité :

« Quelle drôle d’époque – hier encore on a fermé une usine, jetant sur la route des milliers de personnes. Pas assez rentable. Alors on ferme, on fusionne, on délocalise, alors qu’en face, on construit une prison. Faudrait-il effrayer les chômeurs, faudra-t-il que les exclus enferment leurs désirs sous peine d’être enfermés eux-mêmes ? Que sommes-nous en train de faire ? Avons-nous perdu la raison ? ».

Loin d’être uniquement un constat froid et clinique, écho sinistre d’une réalité encore terriblement actuelle, ce discours, au travers de la voix du réalisateur touche au personnel et à l’intime, tout comme les rencontres, les gens vers qui le réalisateur tend son micro et tourne sa caméra, cherchant le lien, mais aussi offrant un espace d’expression (toute relative, car façonnée par le réalisateur et parfois refusée par les gens filmés) là où il ne reste d’habitude que le silence.

Si Patric Jean choisit une forme d’interventionnisme (physique, oral) assez radicale (et définitivement liée à la pratique documentaire de la période dans laquelle il s’inscrit) qui ne laisse que peu de doutes sur ses intentions, d’autres cinéastes conçoivent des dispositifs très différents. Au fil des ans, dans un engagement de plus en plus posé qui s’éloigne sensiblement des effusions du militantisme presque didactique de ces premières œuvres, une évolution se dessine et les films produits affichent une vision réfléchie et intégrée de l’adéquation entre discours et forme cinématographique. L’engagement explicite et ostentatoire des films de Patric Jean laisse ainsi la place à une expression beaucoup moins frontale et qui demande au spectateur de prendre le temps de s’avancer au-delà des apparences pour accompagner la lente et complexe révélation des sujets. En lieu et place de la détonation explosive qui vient ‘cueillir’ les spectateurs dans des films démonstratifs, il s’agit d’assister à une montée en puissance progressive, voire à des fulgurances inattendues, et de s’investir dans une vision nécessairement attentive. Ce n’est pas pour autant que l’engagement reste implicite ; il s’inscrit d’une autre façon, avec ses propres modes, loin de l’évidence et du martellement, sans rien laisser de sa puissance et de sa force de frappe. Bien au contraire, le spectateur, happé par la forme inhabituelle, dépasse le fond.

Le geste ordinaire, Maxime Coton (2011)

L’engagement s’inscrit aussi dans le registre émotionnel, dans la proximité. Si la voix est toujours présente et structurante dans Le geste ordinaire, son réalisateur Maxime Coton l’investit de façon nuancée, posant un regard à la fois proche et lointain sur la figure de son père ainsi que sur la relation qu’ils entretiennent. Le film se penche sur la façon dont ce qui nous est proche, profondément intime, peut parfois nous échapper ; quel est le travail du père (et derrière cette question pragmatique – qui est le père), celui qui constitue notre identité, avec lequel on partage des gènes et parfois le même toit ? Et comment se redéfinir vis-à-vis de ce que l’on apprend de cette figure, refaçonner notre identité ? Même si les démarches sont profondément différentes, le film de Maxime Coton s’inscrit lui aussi dans une forme d’intervention sur le réel, mais à bien d’autres fins révélatrices ; c’est la présence constante du réalisateur dans le champ (personnage de son propre film), la délicate et respectueuse mise en scène de la parole des ouvriers, la ballade en vélo entre père et fils, la séance de jardinage avec la mère. Mais c’est surtout la visite de l’usine par les proches, la découverte du lieu du travail et de l’autre visage du père.

Présents dans le film de Maxime Coton, la question du vivre ensemble est également indubitablement ancrée dans le film d’Emmanuel Marre, Chaumière (2013), et celui d’Anne Levy-Morelle, Casus Belli. Sur les sentiers de la paix (2014). L’explicitement intime laisse place à la proximité et aux difficultés liées à cette nécessité de coexister dans des espaces partagés mais également d’entrer en dialogue. La forme varie aussi ; la logique du discours et de la voix off laisse la place à l’articulation essentiellement visuelle, et à la nécessité, pour le spectateur, de déconstruire ce qui lui est donné à voir pour forger un sens. On s’éloigne aussi de la dénonciation pour faire place à une forme de constat inéluctable d’un état de société.

Chaumière, Emmanuel Marre (2013)

Avançant une forme pratiquement clinique dans la gestion du cadre et de l’absence de voix off, Chaumière d’Emmanuel Marre capte à distance l’architecture froide et mécanique d’un hôtel sans identité pour y saisir, un instant, ceux qui l’occupent. Face à cette terrible fonctionnalité d’un espace sans identité, devant laquelle les clients occasionnels se retrouvent démunis et que d’autres investissent comme des espaces de vie, Marre se positionne comme un observateur sans voix. Les cadres fixes renvoient à l’anonymat des chambres mais frôlent parfois l’esprit de Tati (à l’image de ces plans de façades dont les fenêtres ressemblent à des yeux le soir, ou encore dans la gestion des sons). Chaumière dépeint une société microcosmique où se croisent travailleurs isolés, familles d’immigrés ou bandes de sorteurs, débusquant les inégalités sociales cachées sous la surface, les destins souvent à la limite du désastre mais qui n’ont pas encore basculé.

Loin de cet espace cloisonnant, mais approfondissant le questionnement du vivre ensemble, Casus belli pose d’emblée le sens de sa pensée dans un intertitre :

« Chez l’homme, le vivre ensemble doit être appris, et c’est cet apprentissage qu’on appelle la culture ».

Accompagnant les différentes étapes du travail d’un centre de médiation sociale à Ixelles jusqu’au tribunal de la Justice de Paix de St-Gilles, le film pose la question de la juste distance entre l’écoute et la conciliation – celle des médiateurs, mais aussi celle de la caméra. La réalisatrice privilégie les prises de vue dans la durée (qui laissent à la parole le soin de se dérouler selon leur propre rythme), mais aussi la répétition (les séances chez le juge qui entrecoupent le film, les différentes versions d’une même situation), l’isolement des personnages dans leur cadre (cadre qui enferme chacun dans son récit jusqu’à l’éventuelle conciliation ou la rupture). Quelques notes de piano viennent remplacer les noms des intervenants pour préserver leur anonymat, créant à leur tour une rythmique interne au film, un tintement burlesque qui vient inopinément bousculer les tensions qui s’expriment.

Deux fois le même fleuve, Effi Weiss et Amir Borenstein (2013)

Si l’on révèle le plus proche, on peut aussi interroger les frontières ; c’est alors l’ouverture au monde, à d’autres territoires souvent lointains, faisant faire, aux productions du CVB, le grand écart entre l’ici et l’ailleurs – celui de Deux fois le même fleuve (Effi Weiss & Amir Borenstein, 2013), I comme Iran (Sanaz Azari, 2014) et Birobidjan – Le nid est tombé dans les flammes (Guy-Marc Hinant, 2015). Suivant le même parcours que l’explorateur écossais John MacGregor en 1869, Effi Weiss et Amir Borenstein s’engagent dans un long voyage initiatique, des sources du fleuve du Jourdain jusqu’au lac de Tibériade, révélant au fil du parcours les différents visages de l’eau et d’un pays quitté pour la Belgique il y a plus de 10 ans qu’ils observent avec une certaine distance, un autre point de vue. Pourtant le film est aussi une immersion, les réalisateurs se mettant en scène dans leur périple, au cœur même de leur dispositif – sur la route, dans leur voiture, dans leurs rencontres avec ceux qu’ils croisent ou en interaction avec le réel. Ils incarnent une identité complexe qu’ils partagent avec le fleuve, et questionnent le (et leur) rapport à l’appartenance. L’eau s’écoule, sans frontières, se révèle puis disparaît ; l’eau utilisée pour écrire le mot Home, n’est au final qu’un foyer bien éphémère dont la trace s’efface après quelques secondes.

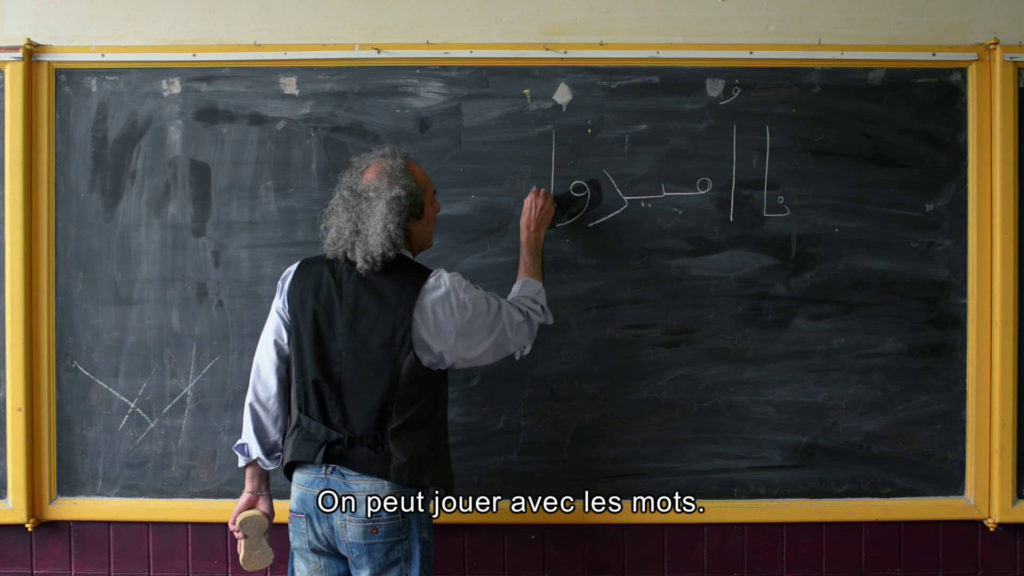

Aux antipodes de ce voyage physique et du mouvement presque perpétuel des choses (de l’eau, des réalisateurs) qu’il transmet, le film de Sanaz Azari, I comme Iran, combine les termes conflictuels: la fixité du cadre et le mouvement de l’écriture, l’ici et l’ailleurs. Long dialogue entre un professeur de persan et son élève (la réalisatrice) dans une salle de classe située à Bruxelles, le film est rythmé par l’apprentissage des nouveaux mots, l’apparition de pages et de vignettes d’un vieux cahier de textes, mais aussi par la voix de la réalisatrice qui répète les mots appris et finit par se livrer. Les mots sont les puissants déclencheurs de la pensée et des récits des deux protagonistes, remettant progressivement en question ce qui ce cache derrière le vernis (et l’idéologie) du vieux manuel : l’Iran, sa politique, sa culture, ses élections. Le voyage proposé est cette fois visuellement immobile, Sanaz Azari choisissant un rigoureux dispositif, plus lisible encore que celui des autres titres évoqués. Des plans frontaux nous confrontent au professeur, aux mots écrits, transformés et effacés. La ‘fenêtre’ de ce cadre cinématographique correspond presque systématiquement à l’écran noir du tableau, un espace imaginaire sur lequel on écrit, réécrit, se remémore ou imagine un monde au travers de sa langue. Seules quelques séquences télévisées échappent à ce dispositif, ouvrant au final le film sur une échappée possible – mais n’est-ce pas au travers du maniement de la langue que l’on échappe le mieux aux délimitations imposées ?

I comme Iran, Sanaz Azari (2013)

Cette même idée prend finalement une tournure tragique dans Birobidjan de Guy-Marc Hinant. Devant des images pratiquement transparentes, ce sont les intertitres qui nous apprennent que dans cette région de l’URSS, entre la Sibérie et la Chine, les juifs ont vécu nombreux mais ont assisté à la disparition progressive du yiddish. Le film joue ainsi sur la survivance, la volonté explicite de laisser une trace (celle d’une communauté devenue pratiquement invisible au pays de Poutine, ou de photographies à moitié détruites), en enregistrant et partageant les chants, les récits, les poèmes ; au travers de ces lignes noires, gommées et devenues transparentes, mais qui ont creusé le papier, refusant l’effacement et luttant contre la disparition.

L’ensemble de ces films témoigne d’un travail minutieux : un regard ciselé posé sur la société, ou plus exactement un état fragmentaire de la société dans lequel le lien avec le passé est assez systématiquement réactivé. L’héritage est probablement la question frontale et constitutive de ces projets cinématographiques : celle d’une dimension historique et filmique (dans Les enfants du Borinage), personnelle et éminemment intime (du père au fils dans Le geste ordinaire), voire collective (celle d’un peuple dans I comme Iran ou Birobidjan). Leur force est de pouvoir montrer ce qui est ou ce qui a été pour aussi tenter de le combattre. Car au-delà du lien avec le passé, vient s’immiscer dans la plupart de ces films la question de l’avenir et de l’action possible. Ces films révèlent ce qui fait le monde, le constitue dans toutes ses injustices et ses souffrances, mais aussi ce qu’il faut à tout prix sauvegarder – une liberté de s’exprimer, de transmettre, d’apprendre, de savoir. Même si le constat est parfois fatal, telle l’image cyclique de la prison vide dans La raison du plus fort, les images en écho d’une région sinistrée, l’effacement progressif mais inéluctable des mots, les choses évoluent au fil du temps. A l’image de la rivière dans les images vidéo qui clôturent I comme Iran ou du fleuve toujours en mouvement du film d’Effi Weiss et Amir Borenstein, pas de fatalité mais la possibilité, grâce à ce qui a été révélé, d’apprendre et d’avancer, en toute conscience.

[1] Je tiens à remercier infiniment Marianne Osteaux pour son temps et ses souvenirs qui m’ont permis de reconstituer la partie historique de ce texte lors d’un entretien qui a eu lieu le 15 Novembre 2016 dans les locaux du CVB en présence de Michel Steyaert et de Cyril Bibas.

[2] Je me permets de reprendre les termes employés par Michel Steyaert lors de notre entretien du 15 Novembre 2016 au CVB.

[3] Gérard Leblanc, Scénarios du réel (tome 2), Paris : L’Harmattan, 1997.

[4] André Bazin, « Ontologie de l’image photographique », dans Qu’est-ce que le cinéma I, Paris : Cerf, 1958, p.16.

[5] Dimitra Bouras, “Ca déménage…sous les Tropiques” dans Cinergie, Webzine n°119, Septembre 2007.

[6] Sylvain Gressier, « Ateliers Urbains, #1 Flagey et #2 Le Grand Nord » dans Cinergie, Webzine n°170, Avril 2012.

[7] Sylvain Gressier, op.cit.

[8] Guy Gauthier, Le documentaire, un autre cinéma, Paris: Nathan, 2002, p.12

[9] Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif?, traduit de l’italien par M.Rueff, Paris, Payot, “Rivages poche/Petite bibliothèque”, 2007, p.31.

[10] Aline Caillet, Dispositifs critiques – Le documentaire, du cinéma aux arts visuels, collection « Arts contemporains », Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2014, p.15.

[11] Anne-Marie Duguet, Déjouer l’image. Créations électroniques et numériques, Nîmes: coll. “Critiques d’art”, Jacqueline Jambon, 2002, p.21. Cette conception renvoie par ailleurs à l’idée de dispositif déjà avancée par Jean-Louis Baudry (notamment dans « Le dispositif », Communications, n°23, 1975, pp.56-72).

[12] Aline Caillet, op.cit., p.35.

[13] Gérard Leblanc, Scénarios du réel (Tome 2), Paris : L’harmattan, 1997, p.162.

[14] Jean-Louis Schefer, Du monde et du mouvement des images, Paris: Editions de l’Etoile/Cahiers du cinéma, 1997, p.75 & p.86.