Chap 29

Questions de genres

par Anaëlle Prêtre, aspirante FNRS/ULB, historienne de l’art

Comme leurs titres peuvent le laisser entrevoir, les trois courts métrages réalisés par Justine Gramme, Chloé Alliez et Margot Reumont comme projets de fin d’études portent tous sur la problématique du genre. Malgré des formes différentes – film documentaire, d’animation ou œuvre hybride – ces jeunes réalisatrices se retrouvent dans la volonté de balayer en quelques minutes les stéréotypes sexistes et les différences supposées entre les sexes, qui vont des idées bien ancrées sur ce qu’une femme doit être aux avantages naturels d’être un homme.

Si j’étais un homme, Margot Reumont (2012)

D’aucuns considèrent que traiter du genre est une question de mode tandis que pour d’autres il s’agit d’un sujet dépassé. Malheureusement beaucoup se méprennent sur la définition même du genre. Ce « système de bicatégorisation hiérarchisé entre les sexes (hommes/femmes) et entre les valeurs et représentations qui leur sont associées (masculin/féminin) »[1] fait du genre une construction sociale de la différence des sexes, utilisée pour justifier les rapports de pouvoir. Dans notre société occidentale où le genre ne cesse de déchainer les passions au cours de débats rétrogrades, il est essentiel de mettre en lumière le travail de ces jeunes réalisatrices.

La forme documentaire choisie par Justine Gramme pour son film XY (réalisé dans le cadre de l’atelier de l’APACH) présente l’avantage évident de laisser le spectateur se concentrer sur les propos des interviewés. Durant un peu plus d’une quinzaine de minutes, dix jeunes hommes défilent devant la caméra – seul ou en binôme – dans le cadre sobre et neutre d’un fond bleu-gris. Ils répondent à des questions posées par la réalisatrice (en voix off) qui recouvrent un large éventail de stéréotypes ou d’idées reçues sur les femmes. Quelques exemples : est-ce que les femmes se prennent plus la tête ? quid de la légende des créneaux en voiture ? que pensez-vous des femmes qui font du monokini ?… Le dialogue d’ouverture – entre deux couvreurs de profession manifestement amis – donne immédiatement le ton du documentaire. Répondant à une question que nous devinons porter sur ce qui attire leur regard lorsqu’ils croisent une femme dans la rue, le premier répond, quelque peu hésitant, « le sourire ». Alors qu’il semble ne pas en croire un mot, le second réplique « Moi c’est son cul. » avec autant de détermination que de satisfaction. À l’instar de ces réponses, les propos des interviewés oscillent entre retenue gênée et spontanéité déconcertante. Ces attitudes contraires s’expliquent à la fois par la conscience qu’ont les protagonistes qu’il s’agit là d’un sujet dit sensible et par le jeune âge de la réalisatrice – semble-t-il de la même génération – qui les met en confiance. Mais Justine Gramme ne fait pas que cela, elle les met également face à leurs propres contradictions. S’ils semblent avoir conscience qu’il s’agit de stéréotypes sur les femmes, de clichés – à noter que ce mot revient même ponctuellement dans leurs propos – il leur faut bien souvent l’intervention de la réalisatrice pour saisir les incohérences de leurs réponses. Comme lorsqu’un jeune homme répond que les filles sont trop fragiles à la question « Pourquoi le sport n’est-il pas fait pour les filles ? », avant que J. Gramme n’arrive à lui faire dire que toutes ses amies jouent au football. Cela ne vient prouver – qu’une fois de plus – à quel point les stéréotypes sont ancrés dans leurs schémas genrés. Je citerai une remarque qui est pour moi aussi surprenante que déconcertante : « Dans une collocation de filles, forcément y’aurait plus de propreté je pense, mmmh, on mangerait beaucoup moins de pizzas. » Bien qu’elle prête à rire, cette remarque m’interpelle également en ce sens où elle vient confirmer le fait que les stéréotypes se nichent malheureusement partout, même dans les pensées les plus triviales. Et cela dépasse le cadre des clichés féminins, puisqu’en s’interrogeant sur leur vision des femmes, les protagonistes sont également amenés à réfléchir sur ce qu’implique le fait « d’être un homme ». En filigrane, se dresse finalement le portrait type d’un homme qui doit être essentiellement courageux, responsable et fort.

Ce triptyque de qualités dépeintes comme nécessaires à tout homme se retrouve également dans la bouche des protagonistes qui témoignent dans le projet de Margot Reumont, son film de fin d’étude de La Cambre. À la différence près qu’il s’agit ici de jeunes femmes qui viennent répondre – face caméra – à l’hypothèse posée par le titre du film, Si j’étais un homme. Celles-ci n’apparaissent que quelques secondes à l’écran puisque le dessin les remplace progressivement, donnant vie à leurs propos. Le trait est épuré, franc tantôt entrecoupé d’images d’archives. D’un point de vue esthétique, le film est époustouflant. Le dessin semble réellement prendre vie devant nos yeux de spectateurs, avec une facilité déconcertante. Mais Si j’étais un homme est une œuvre bien plus complexe qu’elle n’y paraît aux premiers abords, à cause principalement du contenu des monologues, aussi intéressant que déroutant. Âgées d’une petite trentaine d’années (voir moins), ces cinq participantes semblent avoir des profils assez similaires : diplômées de l’enseignement supérieur et artistes. Bien qu’introduites par des formules d’hypothèse – « je pense », « je crois », « j’ai l’impression », « peut-être » – leurs réponses sont réfléchies et dessinent les contours d’un homme aux facettes peu conciliables. D’un côté, être un homme signifierait pour elles crouler sous les obligations : elles n’auraient pas fait des études d’art mais des études ennuyeuses (type école d’ingénieurs), auraient eu « un vrai métier » et auraient dû gagner des sous. À l’opposé, elles auraient joui d’une plus grande liberté si elles avaient été un homme et traverseraient la vie avec moins d’angoisses : l’une marcherait autour du monde, l’autre ferait de la boxe sans se soucier de se casser le nez (car, au contraire d’une femme, un homme au nez cassé est sexy), tandis qu’une troisième ne travaillerait tout simplement pas car elle n’aurait pas besoin de grand chose. L’aspect superficiel et illusoire de certaines déclarations finit par irriter tant il joue un rôle dans la construction stéréotypée d’une masculinité fantasmée, qui se voit notamment renforcée par le médium de l’animation qui est ici chargé de bien plus qu’une simple fonction d’illustration. En effet, le dessin et les archives viennent amplifier les monologues de ces femmes en ce sens où M. Reumont puise dans une iconographie de la masculinité déjà teintée par le stéréotype. Preuve en est l’archive montrant Serge Gainsbourg et ses œillades appuyées à la jeune Jane Birkin, cliché de l’homme à femmes séducteur. De même, l’homme qui prend vie sous son crayon présente différents attributs – dont une barbe fournie et chemise de bucheron – qu’il est facile d’attribuer à la figure branchée du « hipster ». À mesure que progresse la représentation de cet homme idéalisé, transparaissent également les craintes de ces jeunes femmes quant à leur propre genre. L’une d’entre-elle conclût : « […] Enfin voilà je vivrai ! Ca me fait chier de dire ça car là je suis en train de me rendre compte que je m’excuse le fait de ne pas vivre autant par ce que je suis une femme, donc c’est grave ce que je suis en train de dire. » Pour la spectatrice femme que je suis, cette remarque vient juste ajouter au désarroi qui m’a envahie tout au long du film, à savoir de se dire que nous en sommes malheureusement encore là…

Toutes nuancées, Chloé Alliez (2015)

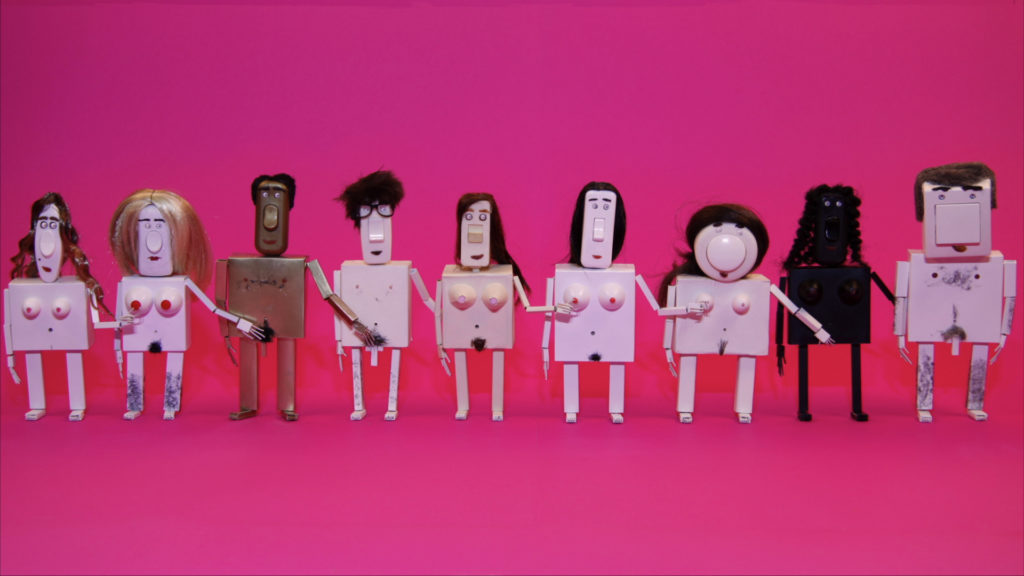

Ces mêmes craintes, ainsi que les qualités et paradoxes associés à la féminité, sont énumérées dans le film Toutes nuancées de Chloé Alliez. Ce court métrage d’animation réalisé dans le cadre de l’atelier d’école de La Cambre met en scène des petits personnages créés à partir de matériaux de récupération. Les corps sont faits d’une boite carrée, bras et jambes articulés, têtes en forme de prise de courant rectangulaire dont le bouton fait office de nez et surtout attributs typiques pour les personnages féminins – seins imposants et cheveux longs. Cette efficace simplicité est complétée par des habits, accessoires et décors aussi colorés que kitchs. Ces personnages féminins sont montrés dans différents moments et situations, qui viennent illustrer ce qui est énoncé en voix off. Le narrateur – dont il difficile de déterminer s’il s’agit d’un homme ou d’une femme tant sa voix est « neutre » – commence son récit par « J’aime les femmes parce que… ». S’en suit une série de raisons supplémentaires de les aimer : allant du fait qu’elles sont sexy à leurs talents de cuisinières, de leurs capacités à douter d’elles-mêmes ou à vouloir faire plaisir, parce qu’elles sont pipelettes, curieuses ou encore sensibles… La liste est longue puisqu’elle recoupe plus de trente assertions. Il faut avouer que certaines d’entre-elles m’ont plus qu’agacée tant elles sont stéréotypées, voir rétrogrades. Mais l’animation parvient subrepticement à adoucir ce sentiment en introduisant une bonne dose d’humour et de second degré la représentation. À la déclaration « J’aime les femmes parce qu’elles sont maternelles », se superpose l’image de la vierge Marie portant dans ses bras ses enfants qui prennent les traits d’un petit Jésus certes, mais aussi d’un Little Pony, d’un Teletubbies ou encore d’un canard de bain. Ou lorsque le narrateur déclare « Quand elles aiment, elles ne comptent pas », correspond un plan parcourant une étagère où les chaussures (de Barbie !) sont disposées en grande quantité dans les niveaux du bas, puis des godemichets tout aussi nombreux en hauteur… Mais l’humour n’est pas le seul outil utilisé par C. Alliez dans les images du film, elle se sert également de photographies d’archives sur lesquelles elles superposent ses personnages d’animation. Celles-ci font appel au spectateur en le replongeant dans des manifestations historiques pour le droit des femmes, tels que la mobilisation des femmes françaises pour le droit de vote dans les années 1940 ou le mouvement pour l’IVG dans les années 1970. Ces images arrivent en préambule d’une fin surprenante, qui vient couper court à tout reproche de paternalisme de certains commentaires, puisque nous découvrons une femme qui en rejoint une autre au lit. Il s’agissait en fait d’une narratrice, d’une femme faisant une déclaration d’amour aux femmes, et dont les derniers mots résonnent : « J’aime les femmes bien que je sois une femme. »

XY, Justine Gramme (2016)

Ces trois films interrogent et tentent de déconstruire la notion de genre. Justine Gramme et Margot Reumont dressent le portrait d’une jeunesse qui n’arrive pas à s’extraire d’une société construite sur la bicatégorisation entre les sexes. Quelque soit leur environnement familial et sociétal – à noter qu’il est bien plus brassé dans XY que dans Si j’étais un homme – ils continuent à s’inscrire dans organisation fondée sur une série d’oppositions symboliques entre valeurs et attributs. L’exemple qui résume le mieux cette idée est le suivant : les hommes sont courageux tandis que les femmes délicates. Cette opposition se retrouve même jusque dans l’attitude des participants, les jeunes hommes de XY sont sûrs d’eux tandis que les femmes de Si j’étais un homme formulent des hypothèses. Ce n’est pas le cas dans Toutes nuancées de Chloé Alliez puisqu’ici, il n’est question que de femmes. Néanmoins, les trois réalisatrices poursuivent le même but, à savoir inviter les spectateurs – qui réagiront différemment en fonction de leurs expériences personnelles – à la réflexion sur notre société dominée par le stéréotype genré. Et il n’y a pas meilleur moyen de capter l’attention du spectateur, de le rendre attentif, que de produire des films interpellant et esthétiques. Un pari gagné pour Justine Gramme, Margot Reumont et Chloé Alliez.

[1] BERENI (Laure), CHAUVIN (Sébastien), JAUNAIT (Alexandre) et REVILLARD (Anne), Introductions aux études sur le genre, 2ème édition, Bruxelles, De Boeck (coll. « Ouvertures politiques »), 2012, p. 10.