Chap 40

Du Postporn chez Mickey

par Thomas Vilquin

Dans un monde occidental marqué par la prédominance des médias visuels, la liberté d'expression, celle sexuelle et l'hypersexualisation, il n'est pas étonnant que le discours majoritaire (quant à la fréquence) à propos de la sexualité se développe sous la forme de la vidéo pornographique mainstream. Mais ce médium se caractérise par la focalisation exclusive sur sa dimension excitatoire, ainsi que par la normalisation des apparences corporelles et des pratiques sexuelles (même si Internet a permis la mise en image, dans les marges, de toute la diversité des goûts en la matière). Ce discours majoritaire sur la sexualité s'avère donc fort étroit, en un contraste criant avec le libéralisme qui a autorisé à grande échelle des représentations si franches : la béance des orifices n'entraîne pas automatiquement celle des esprits. Il en résulte une réduction des possibles en matière de sexualité dans notre culture, par l'élaboration d'une doxa qui n'a de libérée que le nom, et entrave l'épanouissement personnel de toutes les personnes qui n'y correspondent pas, ce qui représente une minorité non négligeable. La situation est donc problématique.

Pour autant, il n’a pas fallu attendre cette exacerbation contemporaine pour que se développe une résistance, notamment du côté des auteurs de l’audiovisuel, qui se sont approprié la représentation sexuelle explicite à leur propre usage narratif. Dans le pire des cas, cela ne vise qu’au racolage (comme « Basic Instinct » de Paul Verhoeven en 1992), mais dans le meilleur, le but peut être de développer un discours sur la sexualité qui dépasse précisément celui, minimal, de la pornographie, au bénéfice d’un propos plus étendu, visant la riche diversité de la réalité humaine (pensons par exemple à la filmographie de Catherine Breillat).

Néanmoins, la fiction en prises de vue réelles a dans cette entreprise quelques handicaps : les spectateurs tendent à s’identifier moins aux personnages qu’aux acteurs dans leur performance (d’où une distanciation malheureuse), sont assaillis par la question encombrante de la véracité de ce que ces mêmes acteurs expriment et font (perturbation du willing suspension of disbelief), dialoguent intérieurement avec les canons moraux et les codes de censure relatifs à la représentation publique d’actes sexuels, etc. Un obstacle à l’identification envers les personnages est aussi l’excitation sexuelle, par essence difficilement contrôlable, ressentie par le spectateur, même dans le cadre d’une parodie (comme par exemple dans « À la recherche de l’ultra-sex », Nicolas Charlet & Bruno Lavaine, 2015).

À l’inverse, l’animation, bien que parfois elle aussi exploitée au service de la pornographie pure (on peut penser par exemple aux hentai japonais et leurs innombrables sous-genres), intercale entre le spectateur et l’acte sexuel représenté une certaine distance : par son traitement graphique, elle apporte un filtre qui l’éloigne de la figuration et donc de la pornographie frontale. Un autre procédé de mise à distance possible consiste en la représentation de personnages non humains (animaux, objets anthropomorphisés, etc.) ; par exemple, « Fritz the Cat », adapté en 1972 en dessin animé par Ralph Bakshi, premier long métrage d’animation à recevoir un classement X aux États-Unis (et grand succès commercial). D’ailleurs, dès que les progrès techniques ont permis de combiner cette propriété avec la prise de vues réelles, cela a été intégré dans les films « normaux » (« Who’s afraid of Roger Rabbit » de Robert Zemeckis en 1988, « Ted » de Seth MacFarlane en 2012).

Cette distanciation visuelle propre à l’animation écarte automatiquement les questions « parasites » mentionnées plus haut et préserve en quelque sorte l’intégrité du propos. En même temps, le médium animé reste visuel, ce qui lui permet de jouer avec la réception des représentations de l’acte sexuel, et donc de traiter des frontières de la pornographie et de la censure. En somme, en matière de discours sur la sexualité, on pourrait dire que l’animation présente l’avantage d’être encore un médium visuel, mais pas trop : opérant à partir d’une distance privilégiée, l’image animée a dès lors tout loisir d’évoquer « la chose » d’une manière plus libre et plus claire, et son discours peut être plus pénétrant.

Dès lors, l’animation représente une scène idéale pour ce discours alternatif sur la sexualité, qui veut en embrasser toute la diversité et questionner son sens. Passant outre les œillères mentales, l’animation brandit à la société un miroir par-dessus ses idéologies et la force à y considérer son véritable reflet. D’ailleurs, l’animation a été exploitée en ce sens dès ses débuts : on peut penser ainsi aux premiers « Betty Boop », et aux courts-métrages pré-code Hays compilés par le critique américain Jack Stevenson. Plus récemment, l’animation est exploitée à cet effet par exemple dans des campagnes de sensibilisation destinées aux jeunes[1], ou permet d’aborder les sujets les plus intimes sur la plateforme en ligne WikiHow[2].

Qu’en est-il aujourd’hui ? On constate qu’en face du discours indigent du porno, d’autres voix s’élèvent : attisés par les replis identitaires, les fondamentalismes religieux s’adonnent à leur activité favorite, asséner leur propre doxa en matière de sexualité. Dans cette confrontation, les positions se crispent, simplifient pour ratisser plus large, et partout la pensée s’en retrouve plus rétrécie encore. Au-delà du bien-être mental, les dommages se retrouvent aussi dans une complication de la lutte contre les IST telles que le VIH, des taux de suicide et d’agression qui demeurent plus élevés chez les LGBT[3], etc. Dans ce contexte tendu, il est plus que jamais besoin d’un discours alternatif à propos de la sexualité, qui écarte les idéologies pour aller regarder l’humanité en face et en rêver tous les possibles. Mais quelle place l’animation y consacre-t-elle réellement ? Et quand elle le fait, de quelle contre-offensive se fait-elle l’étendard ? C’est ce que nous proposons d’étudier dans une arène particulière : les courts-métrages issus des ateliers de production en Belgique francophone.

Focus sur les films d’atelier en Fédération Wallonie-Bruxelles

Dans cette dénomination multiple, détaillons les caractéristiques en allant du plus large au plus local. Au sein des pays européens, la Belgique se caractérise par une position libérale en matière de sexualité. Par exemple, cela fait des années qu’elle caracole dans le peloton de tête en ce qui concerne les droits des LGBT, selon le Rainbow Europe Index[4] établi chaque année par la International Lesbian and Gay Association – là où notamment une « grande nation éclairée » telle que la France a révélé une opinion publique beaucoup plus frileuse. On peut donc espérer en Belgique un « contre-discours » à propos de la sexualité qui soit particulièrement libre et abondant.

Zoom avant sur la partie francophone du pays : au-delà du fait que les ateliers de production sont en réalité des structures spécifiques à cette communauté, il resterait intéressant de les étudier séparément d’une hypothétique contrepartie flamande. En effet, la production culturelle belge étant organisée sur une base communautaire, la frontière linguistique s’y marque également et sépare des ensembles aux caractéristiques propres.

Les ateliers, enfin, sont à distinguer de structures plus classiques telles que les maisons de production. Ils se caractérisent par le relativement jeune âge de leurs auteurs (étudiants ou non), dont on pourrait espérer qu’une certaine fraîcheur et spontanéité les mène à développer un discours original sur notamment la sexualité – du moins si, dans le cas d’ateliers d’école de réalisation, l’institution ne s’y oppose pas. Ensuite, le contexte non-commercial des ateliers, de par leur subsidiation par les pouvoirs publics, laisse également espérer une plus grande liberté dans le choix du sujet comme de son traitement, ce qui est intéressant pour le thème de la sexualité, toujours entaché d’un certain tabou. À titre d’exemple, on peut y opposer un film tel que « Pornography »[5] (Eric Ledune, 2016). Issu d’une coproduction franco-belge[6] et réalisé par un auteur dans la quarantaine, le film développe un discours à la fois nourri de références externes (la théoricienne du cinéma américaine Linda Williams, précurseure en quelque sorte des recherches universitaires sur la pornographie dans les années 1990), peu élaboré et finalement assez convenu – toutes les conditions étaient donc réunies pour qu’il se retrouve gratifié d’un Magritte en 2017.

Les ateliers produisant de l’animation sont au nombre de quatre : trois « indépendants », Zorobabel, Camera-etc. et Graphoui, ainsi qu’un lié à une école d’animation, La Cambre[7]. Un rapide parcours des listes reprenant les films qui y sont produits permet de repérer un certain nombre d’exemples récents qui mettent en avant une thématique sexuelle : « Caniche » (Noémie Marsily & Carl Goossens, 2010, Zorobabel), « Maintenant il faut grandir » (Bruno Tondeur, 2012, La Cambre), « Poils » (Delphine Hermans, 2013, coproduit par Camera-etc. et Graphoui), « Deep Space » (Bruno Tondeur, 2014, La Cambre), « La chair » (William Henne & Louise Lemoine, 2014, Zorobabel), « Toutes nuancées » (Chloé Alliez, 2015, La Cambre) ou encore « 69 Secondes » (Laura Nicolas, 2016, La Cambre).

Néanmoins, il faut être conscient que la thématique sexuelle n’est pas si fréquente dans cette production d’ateliers[8]. Une explication possible de cette relative rareté est que les auteurs, de par leur jeunesse, ne disposent pour la plupart pas encore d’un recul suffisant sur leur vie sexuelle et affective que pour développer à ce sujet un discours réflexif. En même temps, cela rejoint les observations de Nicolas Gilson, programmateur au festival bruxellois Pink Screens[9], spécifiquement à propos des thèmes LGBT : « il n’y a pas beaucoup de films de fiction belges [ou d’animations, comme les deux formats sont présentés] traitant de thèmes queer. » [10]

Une production aux accents postporn ?

De manière générale, on observe que la sélection de films ci-dessus présente effectivement la sexualité sous un jour beaucoup plus riche que le porno mainstream, en mettant en scène une plus grande variété de types de corps, de pratiques sexuelles et d’orientations sexuelles, ainsi que des frontières moins rigides entre des pôles binaires en la matière – en écho à la capacité illimitée de l’animation de figurer transformations et excès en tous genres. À cet égard, on peut faire le rapprochement avec un mouvement artistique qui s’est développé à partir du début des années ’90 dans le domaine de la performance (et de sa captation vidéo) : le postporn.

Issu du féminisme, du post-féminisme pro-sexe et du mouvement queer, le postporn vise à se réapproprier l’usage de la figuration sexuelle explicite au service d’une évocation plus large de la sexualité, plus proche de la réalité humaine dans sa diversité et sa complexité, loin des corps parfaits du porno, cisgenres et lisses comme ceux des mannequins (tête en option), en incluant également la dimension politique du sexe[11]. On pourrait dire qu’il s’agit de lutter à armes égales contre la « pornographisation » du monde. Ce mouvement continue à se développer et à rencontrer un intérêt croissant, ainsi qu’en témoigne par exemple le récent festival WePorn[12] (2016-2017) organisé par le GSARA. Mais quelle est la nature exacte de cette similitude apparente entre courts métrages d’atelier abordant le thème de la sexualité et postporn ? Les premiers peuvent-ils être rattachés au second, ou n’y a-t-il que coïncidence ? S’il y a bien affiliation, quel phénomène a permis de sauter la frontière entre médiums différents ?

Caractéristiques du mouvement postporn et transposition à l’animation

Dans son article de 2013 « Post-Porn »[13], la chercheuse française d’origine italienne Rachele Borghi liste les caractéristiques de ce mouvement. On peut les reprendre et se poser systématiquement la question de savoir si chacun d’entre eux a du sens dans le domaine de l’animation ou non. On peut distinguer les caractéristiques concernant le fond de celles relatives à la forme de la production artistique.

Sur le fond, la première thématique récurrente relevée par Borghi consiste, de manière évidente, en l’appropriation dans le champ de la production artistique de la figure jusque-là réservée à la pornographie de la représentation explicite d’actes sexuels, en un effacement de la frontière entre la culture légitime (l’art) et les productions culturelles illégitimes (la pornographie). Néanmoins, on peut s’attacher à relever le cadre narratif que le film met en place pour une telle représentation, et quel sens non-excitatoire est ainsi accordé à la sexualité.

Ensuite, le postporn s’attache à déconstruire un ensemble d’orthodoxies. L’orthodoxie des corps, d’abord : canons de beauté physique et rejet des corps intersexués. En particulier, il y a dénonciation de la médicalisation des corps, c’est-à-dire le recours à la chirurgie ou à d’autres procédés pour « normaliser » ou esthétiser des corps considérés comme « déviants » ou laids. On peut noter que, par contre, le postporn promeut le libre accès à ces moyens techniques pour les personnes transgenres : dans ce cas, le but n’est pas de se plier à une norme sociale propre à son genre d’origine mais d’accéder au vécu social et éventuellement aussi aux organes génitaux du genre opposé. Deuxième cheval de bataille, l’orthodoxie des identités de genre : on retrouve un rejet du binarisme, une acceptation (et représentation) des personnes transgenres et une ouverture aux identités et expressions de genre intermédiaires. Pour continuer dans cette perspective, on trouve l’orthodoxie des orientations sexuelles : contestation de l’hétéronormativité et ouverture aux orientations sexuelles minoritaires. Plus largement, on vise le découplage entre, d’une part le genre, et d’autre part le rôle et les pratiques sexuelles. Enfin, l’orthodoxie des pratiques sexuelles (indépendamment du genre des partenaires), ce qui se décline en plusieurs volets :

‑ la remise en question du lien entre sexe et sexualité, c’est-à-dire la dissociation entre plaisir sexuel et pénétration impliquant au moins un organe sexuel : le sexe est « délocalisé » par l’utilisation d’objets ou de zones corporelles non sexuelles. On retrouve ici notamment le fétichisme.

‑ l’usage de prothèses, ce que l’on peut généraliser comme la pénétration à caractère sexuel à l’aide d’autre chose qu’un pénis.

‑ la centralité de l’anus, ce que l’on peut comprendre, toujours en généralisant, comme la réciproque du trait précédent, c’est-à-dire la pénétration sexuelle d’un orifice autre que le vagin. En effet, il est considéré que l’anus « traverse les frontières anatomiques imposées par la différence sexuelle »[14]. L’idée est que, comme le genre est une construction linguistique et technologique, cela doit être transposé dans la réalité corporelle, et il faut donc utiliser le corps sexuellement au-delà de sa différenciation sexuelle. En même temps, on peut remarquer que techniquement la bouche pourrait être considérée comme un orifice alternatif du même ordre. Peut-être est-elle ici considérée comme insuffisamment taboue et/ou trop éloignée de la zone génitale que pour présenter un potentiel « révolutionnaire » et donc critique suffisant.

À ce sujet, on pourrait relever que le porno contemporain sur Internet propose également toute cette diversité. Mais la spécificité du postporn est de ramener ces marges au cœur de son discours, là où le porno en ligne va catégoriser en niches.

Une constante dans les thématiques traitées par le postporn est donc une représentation de la diversité existante, ce qui passe par une mise à distance radicale du binarisme, en quelque déclinaison que ce soit : mâle/femelle, homme/femme, homo/hétéro, pénétrant/pénétré. Il y a à la fois la mise en avant du pôle traditionnellement faible, et le rejet du concept même de pôle, en lui préférant l’idée d’un continuum entre deux extrêmes théoriques.

En ce qui concerne la forme postporn à présent, commençons par isoler les traits relatifs spécifiquement à la forme performative. Celle-ci prône tout d’abord l’abolition de la distinction entre public et privé, dans le sens d’exploiter sa vie privée et son intimité comme élément de sa performance sur la scène publique (en particulier, au travers d’une expérimentation directe sur son propre corps). Elle tient également d’une rupture avec la dichotomie sujet/objet, c’est-à-dire non pas évoquer un sujet de manière extérieure mais témoigner de son propre vécu, et ne pas laisser aux académiques l’exclusivité du statut d’expert. Il y a implication des spectateurs dans la performance ainsi qu’un travail de transmission, c’est-à-dire que la pratique artistique se double d’ateliers qui permettent de disséminer autrement et plus profondément le message. Par nature, ces traits n’ont pas de sens pour le support animé – pas tant parce qu’il s’agit d’une représentation médiée, en opposition au vécu in vivo inhérent à la performance : en effet, la captation vidéo d’une performance, par essence également médiée, en est encore perçue comme constituant un témoignage recevable. Mais l’animation interpose de plus entre spectateur et sujet figuré un filtre graphique conséquent, qui brise le rapport voulu – même lorsqu’elle fait appel à la technique de la rotoscopie, c’est-à-dire se base sur des prises de vue réelles, du même ordre qu’une telle captation vidéo.

En revanche, une autre caractéristique formelle du postporn n’est quant à elle pas liée au médium performatif : il s’agit du recours à l’ironie pour aborder le sujet de la place de la sexualité dans notre culture. Enfin, le traitement des orthodoxies évoquées plus haut exploite la figure du « renversement », au sens de mettre en scène systématiquement l’inverse des normes établies en matière de sexualité : soit des hétérodoxies.

Enfin, le postporn présente encore un trait particulier qui semble pouvoir relever à la fois du fond et/ou de la forme, suivant l’œuvre : il s’agit de la critique du capitalisme. Cela passe notamment par celle du circuit classique de diffusion. À cet égard, on pourrait dire que les ateliers de production, de par leur nature non-commerciale (reflétée par leurs structures d’asbl), s’inscrivent dans cette veine : leur modèle de financement repose majoritairement sur les subsides publics, et les bénéfices de l’exploitation des films sont intégralement réinvestis de manière collégiale dans la production d’autres films, là où des producteurs privés peuvent au contraire s’inscrire dans une dynamique d’enrichissement. On verra que cette prise de distance envers le capitalisme peut également se retrouver sur le fond.

« Deep Space » (Bruno Tondeur)

L’auteur, Bruno Tondeur[15], avait déjà réalisé en 2013 le court-métrage « Maintenant il faut grandir » à propos d’un ours adolescent qui essaye de passer de la masturbation solitaire à une véritable relation sexuelle avec une fille / femelle. Avec « Deep Space », primé à Anima et à Clermont-Ferrand, Tondeur ne lâche pas le fil : un cosmonaute est envoyé loin de sa famille en mission intersidérale pour trouver une forme de vie intelligente. Son abstinence forcée et son isolement sont portés au rouge par le spectacle des copulations incessantes des animaux extraterrestres qu’il étudie. On ne sera pas surpris de lire que l’auteur cite comme sources d’inspiration « Barbarella » (Roger Vadim, 1968) et Métal Hurlant[16].

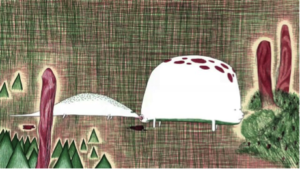

Dans « Deep Space », la copulation apparait à deux moments. D’abord c’est celle, débridée, des espèces extraterrestres sur la planète explorée par le cosmonaute.

On pourrait certes arguer qu’il ne s’agirait pas ici de « pornographie », du fait que ces rapports n’engagent ni le protagoniste, ni même des humains. Mais d’une part ils sont porteurs d’un fort sens symbolique, comme on le verra au point suivant ; et ensuite le récit révèle plus tard qu’au moins une de ces espèces est intelligente, de sorte qu’on ne puisse réduire ces scènes au documentaire animalier. Enfin, le protagoniste se projette dans ces étreintes, ce qui l’affecte fortement sur le plan émotionnel, au point de représenter un obstacle à la poursuite de sa mission. Pour lui (et pour le spectateur), ces scènes sont donc bien clairement pornographiques.

La sexualité des êtres extraterrestres, perçue comme a priori « animale », est représentée comme étant libre, décomplexée, débridée. Cette tonalité est renforcée par le style graphique utilisé, celui d’un gribouillage d’illustrateur, qui reflète cette fébrilité et cette spontanéité. Pour autant, les extraterrestres n’ont pas l’air dévorés par une emprise exagérée de ces pulsions : ils ne portent pas le masque grotesque des passions, au contraire leur expression est assez neutre, placide, ce qui découle aussi du caractère rudimentaire du trait.

L’impression qui s’en dégage est plus de l’ordre d’une certaine sérénité partagée, liée à l’acceptation totale de leurs pulsions sexuelles, et à l’absence de conflits qui en découlerait, comme chez les bonobos.

Cette vision est mise en valeur par le contraste qu’elle forme avec la situation du cosmonaute, contraint à une abstinence prolongée du fait de sa mission en solitaire, et initialement non attiré par ces êtres qu’il prend pour des animaux justement sur base de leur absence d’inhibition sexuelle.

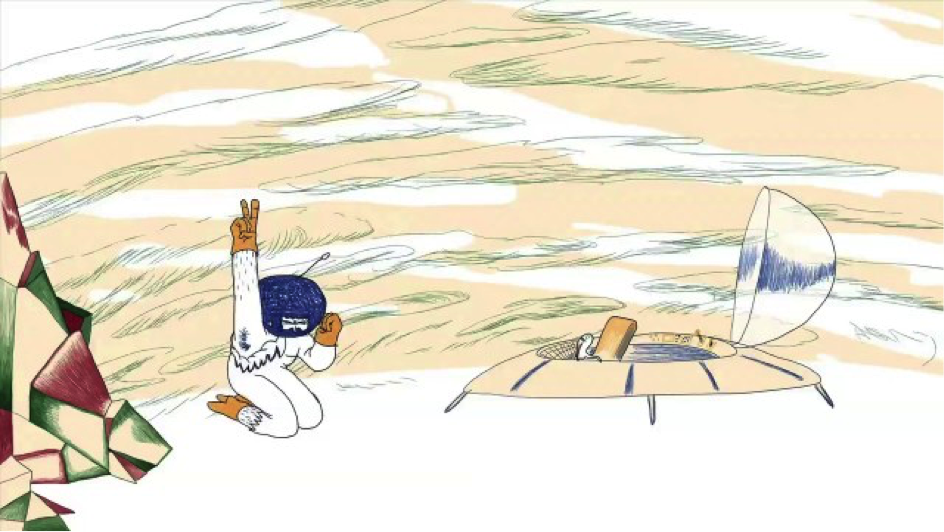

Après un temps considérable passé sur cette planète et après quelques fantasmes involontaires, surgit une scène de copulation entre le cosmonaute et l’un de ces « animaux ».

Fantasmes comme rapports effectifs deviennent une manière pour le héros de réactualiser fantasmatiquement l’union charnelle avec sa femme, dont il est séparé depuis trop longtemps. Bien loin du sensationnalisme glauque de la zoophilie, la relation sexuelle est donc intimement réassociée au sentiment amoureux, là où la pornographie l’aurait réduite à la seule excitation des sens physiques. Cela avait été déjà annoncé par la scène où deux animaux qu’on avait vus s’accoupler (malgré leurs espèces divergentes, comme nous le verrons dans le point suivant) réapparaissent ensuite pour venir à la nuit tombée s’allonger tendrement côte à côte près du feu allumé par le protagoniste.

L’hétérodoxie est ici portée intégralement par cette faculté évoquée plus haut qu’a l’animation de mettre en scène des animaux, ici rendus complètement fantaisistes par leur origine extraterrestre, tout autant que les décors. C’est l’occasion de relever que le genre de la science-fiction s’accorde bien au discours volontiers technologisant du postporn, par sa capacité à offrir toute une série de supports narratifs et techniques aux hétérodoxies de toutes sortes.

Ce recours aux animaux fantastiques présente certes l’inconvénient de rendre ici caduque la question spécifique de l’hétérodoxie corporelle (quoique lorsque le cosmonaute a une relation avec l’un d’eux, il est vieilli et pas très bien entretenu), mais par contre il explose toutes les autres : avec ces animaux et le style graphique minimaliste utilisé, on ne peut discerner le genre de chaque partenaire, pas plus que l’usage « normal » des appendices pénétrants (organes sexuels ou pattes ?) et des orifices, pas toujours faciles à identifier précisément.

De plus, manifestement la barrière entre espèces différentes est ici allègrement sautée. Par exemple, dans une scène syncrétique de ce point de vue, un animal s’enfile intégralement dans l’orifice non précisément identifié d’un autre, ce dernier appartenant clairement à une autre espèce (corps arrondi vs longiligne, poilu vs visqueux).

Cela touche à la fois à la pénétration par autre chose qu’un pénis, mais aussi à la déportation de la fonction sexuelle vers des zones autres que génitales : ici c’est le corps entier qui est sollicité. On peut faire le lien avec le fantasme amoureux de l’absorption de l’être aimé – généralement plutôt par anthropophagie, à défaut d’une autre entrée possible.

Le summum de cette déviance pansexuelle est évidemment atteint avec l’union déjà mentionnée entre le cosmonaute et l’une de ces « bêtes ». La dimension zoophile de cet acte est néanmoins un peu allégée à terme par la découverte que l' »animal » en question s’avère appartenir à une espèce intelligente. Il demeure néanmoins la dimension du sexe « interracial », voire inter-espèces. De même, le genre de l’animal reste complètement indéterminé, ce qui laisse dans le flou la définition de l’orientation sexuelle des deux partenaires dans le cadre de cet acte. Enfin, le rapport sexuel figuré est une fellation, soit une des combinaisons les plus dégenrées qui puissent être.

Cet acte, imposé au cosmonaute mais en phase avec les fantasmes qu’il avait eu auparavant, réinscrit celui-ci, avec bienveillance, et, via lui, l’humanité tout entière, dans un ensemble de vie animale avec lequel nous partageons la sexualité, et dont jusque-là il s’était coupé, par convention. Ce qui précédemment avait été considéré comme monstrueux devient dès lors très relatif, en une métaphore aussi surprenante qu’agissante. Celle-ci est soutenue par le fait que le film soit muet (ou en tout cas ne fasse pas appel à un langage reconnaissable), ce qui réduit l’écart entre humains et animaux. Cette caractéristique est également cohérente sur le plan thématique : l’effacement du langage contribue à cette mise à distance du culturel, au bénéfice d’une réalité corporelle, plus « naturelle ». En parallèle, au fil du temps la combinaison spatiale du cosmonaute, toute en technicité et en prestige, s’use et se troue, révélant la peau du cosmonaute et sa pilosité (un thème cher au postporn), ramenant ainsi son « animalité » à la surface.

On peut remarquer qu’en contrepartie de cette absence de langage articulé, le film fait appel à la musique – une électropop minimaliste, joyeuse et insouciante, qui fait référence autant aux jeux vidéo, à leurs mondes aussi imaginaires que ceux de la science-fiction, mais aussi, par sa légèreté, au « naturel » en faveur duquel le film milite. Sa signifiance est démultipliée par le fait que dans l’histoire, la musique joue également un rôle clé : c’est elle qui permet de déterminer, après des années de recherche infructueuse, qu’une des espèces extraterrestres (précisément celle avec qui il y a eu coït) est intelligente ! Il y a là une belle cohésion entre fond et forme.

Un autre trait postporn que l’on retrouve dans « Deep Space » est la critique du capitalisme : à son retour, le cosmonaute découvre que sa femme a été « annexée » durant son absence par le général qui l’avait envoyé en mission, et en a eu un enfant. Le général félicite le protagoniste, lui remet une médaille dérisoire sur fond de musique militaire ridicule et part avec sa femme et les enfants.

Le cosmonaute, lui, est dépossédé de sa vie de mari et de père à laquelle il aspirait à l’achèvement de sa mission. Il est ainsi puni pour avoir trop fait confiance au discours général d’obéissance, de dévouement à une cause supérieure, à la fois scientifique et militaire. En ce sens, on pourrait dire que le film est antimilitariste, ce que l’on peut rapprocher aisément de l’anticapitalisme libertaire du postporn. Cette position rejoint le fait que le protagoniste avait également eu tort d’avoir des idées préconçues sur le sexe, l’associant à l’animalité. Il aura eu tort sur toute la ligne de s’être conformé à une culture normalisatrice, qui écarte de la vraie nature humaine.

Enfin, on retrouve l’approche ironique de la sexualité à plusieurs moments dans le film. D’abord dans la situation première où le cosmonaute est obligé d’étudier tous les animaux extraterrestres qui passent leur temps à copuler, alors que lui est soumis de facto à une stricte abstinence. Ses conceptions rigides en faveur de buts supérieurs le plongent dans une profonde misère personnelle. Il y a collision frontale entre la grandeur de sa mission scientifique et ce à quoi il est confronté en pratique : une animalité qu’il considère comme triviale.

Ensuite, il y a l’intégration progressive du cosmonaute, à l’usure, à cette bacchanale, et le fait que cela lui fasse du bien. Ces espèces qu’il méprisait, sa place est parmi elles : il est renvoyé à sa propre part « animale », qu’il essayait de domestiquer pour continuer à justifier sa propre humanité suivant la définition qu’il s’en faisait.

De plus, il y a l’ironie que l’intelligence extraterrestre qu’il cherchait s’avère finalement s’être toujours trouvée sous ses yeux, parmi ces êtres qu’il a considérés depuis le début comme des animaux sur base de leur sexualité débridée.

Il y a retournement complet de valeur, qui dénonce l’opposition établie dans notre culture entre « bas instincts » et « intelligence ». Cette flèche ironique se poursuit jusqu’à la chute, où le « fourmilier » que le cosmonaute ramène chez lui après l’avoir méprisé de longues années durant, représentera finalement le seul réconfort affectif qui lui restera une fois dépossédé de sa famille – et encore ce réconfort ne peut-il être que bien incomplet : entre eux ce n’était que du sexe, il n’y avait pas de sentiments, à peine de l’amitié.

Tout ce discours ironique se retrouve en écho jusque dans le jeu de mots du titre : au fil du film, « Deep Space » prend un sens de moins en moins héroïque et grandiose, et verse au contraire dans l’exploration du plus intime, du plus intérieur. Finalement, ce même ton est appliqué à une sorte de méta-discours : dans l’histoire, le cosmonaute, en bon anthropologue, utilise une caméra pour étudier les formes de vie extraterrestre et y débusquer l’intelligence.

L’audiovisuel est ainsi présenté comme un instrument de vérité ; en vain, puisque l’illumination viendra d’ailleurs (la musique). En ce sens, cet élément constitue en quelque sorte une mise en abyme inversée de tout le court-métrage, puisque celui-ci exploite à son tour le langage audiovisuel pour exposer les mœurs sexuelles du personnage humain et ses similitudes avec les animaux, en un désaveu de ses propres conceptions culturelles. Tel est pris qui croyait prendre…

Conclusion & perspectives

Le mouvement postporn s’avère constituer une grille de lecture opérante pour identifier les traits caractéristiques d’un discours alternatif contemporain à propos de la sexualité, y compris dans l’animation, soit hors de la performance, champ artistique originel du postporn. L’animation s’avère même capable de porter des messages comparables dans le cadre de narrations cohérentes et percutantes, alors même que par essence elle ne peut exploiter les traits formels qui étaient spécifiques à la performance et qui constituaient souvent l’aspect le plus frappant des productions postporn.

Comment expliquer ce fait ? Il semble peu probable que l’auteur de ce court-métrage, vu son jeune âge, ait été exposé aux productions postporn et ait décidé sciemment de s’inscrire dans ce sillage. Il n’a pas encore construit un discours élaboré au sujet de la sexualité, et l’aborde au contraire sur un mode assez intuitif, en suivant son inspiration, ce qu’à la fois l’animation et le cadre des ateliers permettent. Sans doute faut-il donc y voir plutôt une convergence, et ce film comme une caisse de résonance des combats du postporn qui se diffusent progressivement dans un esprit du temps plus large. Cet état de fait laisse présumer de la justesse de l’analyse opérée par le postporn à propos de la sexualité humaine, et présage de son intégration progressive par la société et la culture mainstream. Comme perspective, il y a pire…

Au-delà de la parenté qui a été mise en évidence, on peut juger que les films d’animation permettent de porter le propos du postporn dans peut-être d’autres sphères que celle, assez élitiste, de la performance artistique, ou celle assez marginale de l’activisme queer. Et à l’heure où un virage politique à droite est constaté un peu partout dans le monde, un tel renfort n’est pas inutile : en Europe, on peut songer aux remises en question du droit à l’avortement, en France au « remords » quant à l’accession au mariage des couples homosexuels, etc. Même en Belgique, l’homophobie reste un problème préoccupant, sans même parler de la transphobie ; le programme obligatoire de l’éducation nationale demeure sur ces sujets bien lacunaire. Dès lors, il apparaît important que les pouvoirs publics continuent à soutenir financièrement les ateliers qui, par leur structure spécifique, permettent l’émergence de tels films pertinents – tout comme des passerelles gagneraient à être lancées avec des actions sur le plan politique.

En guise de futures perspectives, il faudrait tout d’abord dresser un inventaire plus exhaustif des films considérés, pour rendre le corpus pleinement représentatif. Son étude permettrait d’établir si des lignes de force peuvent être distinguées en la matière entre ateliers différents. De même, sur base de ce que l’ironie et la représentation de la déviance ne sont pas neuves dans le cinéma érotique, une étude sur une fenêtre temporelle plus large permettrait de mieux tracer l’évolution parallèle des discours sur la sexualité dans différents médiums (animation / films en prise de vue réelle / arts performatifs) pour mieux comprendre les mécanismes d’influence et d’échange entre eux. À cette occasion, on pourrait poser la question de savoir si l’animation constitue un médium plus adapté pour certains éléments du discours postporn que la performance originelle. À cet égard, il pourrait être intéressant d’analyser la production du belge Picha, notamment.

Ensuite, il serait intéressant de comparer l’occurrence de ce genre de discours dans les productions d’ateliers indépendants et celles d’écoles. Dans ces dernières, décèlerait-on ou non un effet coercitif du cadre pédagogique, via les contours des exercices imposés et l’inévitable formatage opéré par les enseignants et la culture propre à chaque école ? « Deep Space » fait-il partie de quelques exceptions ou est-il au contraire le signe qu’une telle frontière n’existerait (heureusement) pas ?

Enfin, il faudrait comparer avec les films d’animation produits dans d’autres pays et étudier si les différences observées sont corrélées avec la situation sociale dans ceux-ci. En particulier, on peut être intrigué par la France : le postporn « classique » y est porté par proportionnellement beaucoup plus de personnalités qu’en Belgique, sur un mode combatif et revendicatif, de prise de parole dans le débat public, de construction d’un discours intellectuel, mais la déclinaison dans les films d’animation semble moins présente. On peut penser par exemple à « SuperVenus »[17] (Frederic Doazan, 2013), qui traite de l’orthodoxie corporelle et est effectivement autoproduit, mais ne s’avance pas plus loin sur le chemin du discours postporn. À première vue, en Belgique les choses se passent plus en douceur, implicitement, dans le respect de la diversité (qui lui est constitutive). Le propos se dilue dans des productions d’un type plus grand public que la performance. Mais si les voies empruntées sont moins flamboyantes, peut-être ne sont-elles pas moins opérantes. Une comparaison plus poussée entre les deux pays, au-delà des différences culturelles, permettrait de mieux cerner les spécificités de la production belge francophone, tant pour ce qui concerne la mentalité à propos de la sexualité que pour les moyens privilégiés d’expression culturelle.

[1] Par exemple les campagnes de l'association Aides, qui recourent régulièrement à l'animation à partir de 2004, notamment avec la campagne "Love Stories" de 2007 (url : www.aides.org/histoire-et-victoires-de-lassociation, au 11-9-2017).

[2] https://fr.wikihow.com/Cat%C3%A9gorie:Sexualit%C3%A9.

[3] Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres.

[4] Voir la page consacrée à l'Europe sur le site web de l'ILGA (url : http://ilga-europe.org/rainboweurope, au 11-9-2017).

[5] "Magritte du cinéma, les 2 courts primés", 10-2-2017 (url : www.formatcourt.com/2017/02/magritte-du-cinema-les-2-courts-primes, au 11-9-2017).

[6] Page relative sur le site web du producteur (url : www.lardux.net/article665, au 11-9-2017).

[7] Page relative au cinéma d'animation sur le site web de l'école de La Cambre Arts visuels (url : www.lacambre.be/index.php?nodeid=72, au 11-9-2017).

[8] Remarque de Muriel Andrin durant un entretien personnel, Bruxelles, 11-10-2017.

[9] Url : www.gdac.org, au 11-9-2017.

[10] Soukias Sophie, "The many shades of queer – Pink Screens", Bruzz, n°1546, novembre 2016, p. 9.

[11] Voir par exemple le documentaire "Mutantes" de Virgine Despentes (2009).

[12] Page relative au festival sur le site de l'organisateur (url : www.gsara.be/weporn, au 11-9-2017).

[13] Borghi Rachele, "Post-Porn", Rue Descartes, n° 79, mars 2013, pp. 29-41 ; disponible en ligne à l'url www.cairn.info/revue-rue-descartes-2013-3-page-29.htm, au 11-9-2017.

[14] La philosophe espagnole Beatriz (aujourd'hui Paul) Preciado citée dans (Borghi, 2013), p. 32.

[15] Site web personnel du réalisateur (url : http://brunotondeur.tumblr.com/, au 11-9-2017.

[16] Caneve Nastasja, "Rencontre avec Bruno Tondeur", sur le site web "Cinergie" (url : www.cinergie.be/webzine/rencontre_avec_bruno_tondeur, au 11-9-2017).

[17] Visionnable en ligne sur Youtube : www.youtube.com/watch?v=Z-A2NE6mA64, au 11-9-2017.