Chap 36

La vue d’un pays du sommet de sa langue

par Muriel Andrin, ULB

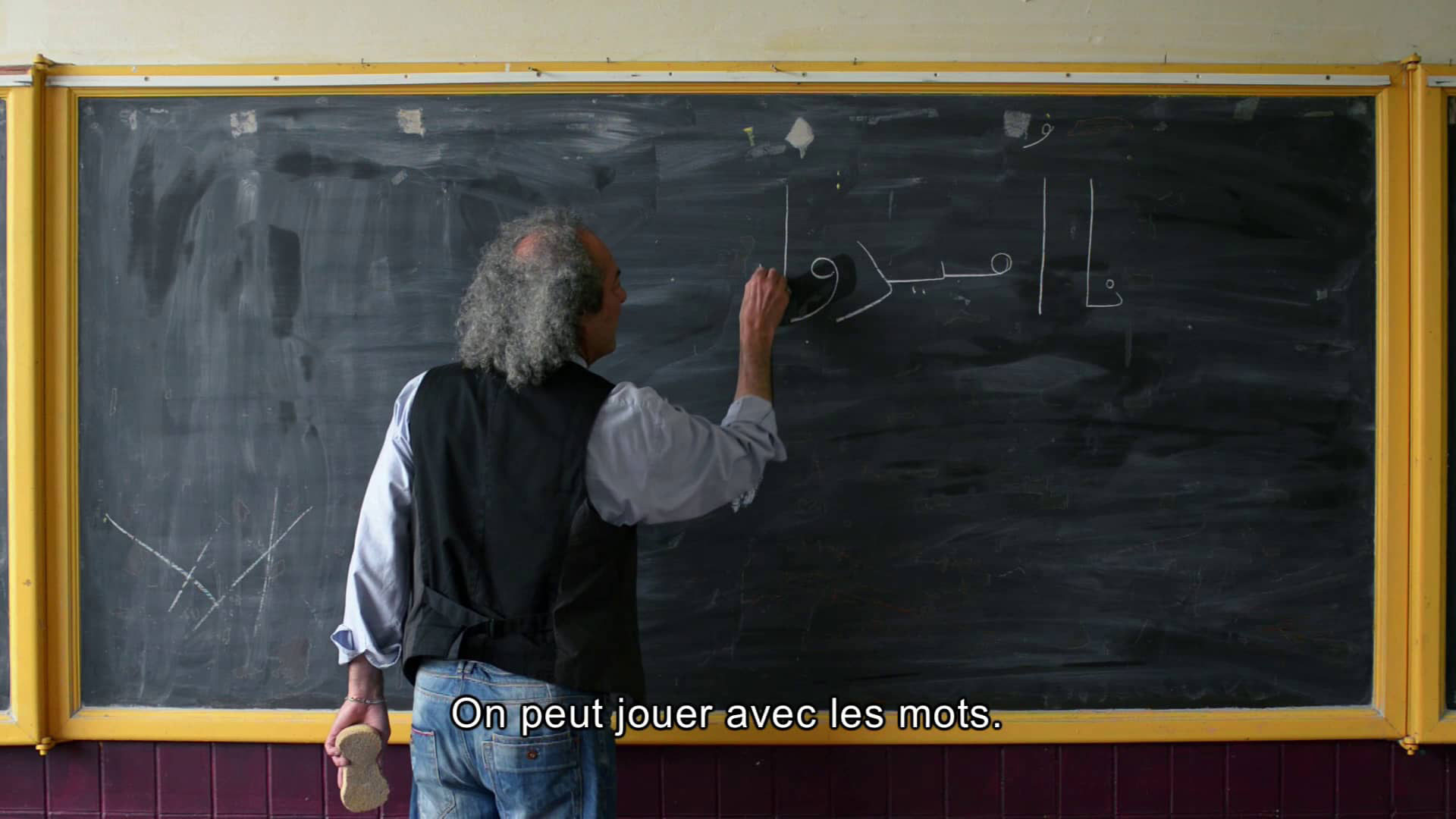

Lors de la dernière DOCUMENTA de Kassel (2012), dans un ancien bureau de taxes un peu isolé de la cartographie de la quadriennale, l’artiste anglaise Tacita Dean exposait une œuvre intitulée Fatigues. Après avoir commandé des images à un opérateur de Kabul, celles-ci s’étaient révélées inutilisables et l’artiste avait décidé de dessiner les paysages et les montagnes de la région à la craie blanche sur six grands tableaux noirs. La force de cette œuvre émanait de son évocation de référents réels mais aussi d’un élément presque contradictoire – de son essence éphémère. Au moindre coup de vent, l’impression inéluctable d’un possible effacement de la craie blanche. Si tout semble séparer les deux œuvres, le documentaire I comme Iran, deuxième film de la réalisatrice iranienne Sanaz Azari (Isfahan, 1981), et les dessins de Tacita Dean se rejoignent pourtant, au travers de l’utilisation d’un même support : le tableau noir. Lieu où se matérialisent des langues et des paysages lointains, se forment des questionnements identitaires, il est aussi, éventuellement, celui de toutes les métamorphoses.

I comme Iran, Sanaz Azari (2014)

Comme l’explique Sanaz Azari en voix off, « Je suis née en Iran, ma langue paternelle est le persan. Je ne sais pas écrire ma langue maternelle, je ne sais pas lire ma langue maternelle ; je suis comme une maison sans toit ; le crayon, le cri, la fumée, l’odeur d’un manuel qui vient d’Iran (…) ». La cinéaste choisit donc un point de départ littéralement didactique à son film : l’apprentissage tardif qu’elle fait du persan, point de confrontation avec ses origines. Composée de plans fixes qui filment tout en frontalité le professeur et son tableau dans une salle de classe à Bruxelles, la proposition documentaire s’articule également sur des plans serrés de vignettes d’un manuel datant d’après la révolution islamique de 1979 qui convoquent un à un les mots fondamentaux (l’eau, le pain). Mais très vite, l’étude et la lecture du livre révèlent la réalité idéologique et l’organisation imposée d’une société ; le lourd labeur des boulangers qui travaillent le pain, l’argent gagné par le père qui permet d’acheter de quoi manger, le chômage qui enlève aux pères la possibilité de nourrir leurs familles, la place de la femme voilée dans ce système exclusif, tout devient sujet potentiel de discussion au détour des mots décryptés, appris et soigneusement calligraphiés. Petit à petit, les vignettes ne servent plus d’images référentielles distanciées, mais de déclencheurs à l’histoire intérieure et les mots dessinés, déconstruits trait par trait, deviennent révélateurs d’une multitude de récits. Malgré le regard de l’enseignant qui se porte sur l’élève/réalisatrice en hors-champ, malgré la voix d’Azari et sa présence/absence dans quelques plans où son corps apparaît sporadiquement en amorce, où sa main forme les mots sur son cahier ligné, c’est à nous que les deux protagonistes s’adressent réellement, dévoilant, au travers de la langue les métamorphoses et les affres d’une identité, d’une nation devenue lointaine.

Car derrière l’investissement et une démarche éminemment personnelle se dessinent minutieusement les traumas passés et présents, l’histoire d’individus et d’un pays, les échos d’un peuple qui, progressivement, se réveille et une possible renaissance ailleurs au travers d’une nouvelle identité. L’apprentissage de la langue se construit en regard d’une révolution islamique passée, mais aussi au rythme d’une révolution actuelle au goût amer, celle d’élections qui semblent révéler un peuple devenu silencieux. C’est là où une première lecture et le soulèvement coïncident, comme l’explique le professeur : « Nous aussi, c’était notre première révolution. Nous ne savions pas non plus, nous n’avions pas lu l’histoire. Nous ne connaissions pas l’histoire de la révolution, ni même ce qu’une révolution signifie. Et nous ne le savons toujours pas aujourd’hui. Ton état de lecture est exactement pareil à nos premiers jours de la révolution ». Peu à peu, c’est la révolte, presque invisible au départ, qui sourde finalement dans les fragments du discours du maître (Behrouz Majidi, merveilleux conteur et transmetteur) puis éclate çà et là aussi bien dans des moments d’émotion (l’impossibilité de chanter l’hymne national par un homme submergé par l’émotion, la description de la fatigue d’un peuple) mais aussi au détour de quelques images d’archives. Une révolution en marche, lieu de tous les questionnements. Impossible, en regardant ce film subtil et minutieux, prenant et édifiant, de ne pas penser aux tableaux noirs transportés par les professeurs ambulants dans les montagnes du film de Samira Makhmalbaf, Le tableau noir (2000) ; on retrouve ici l’enseignement, la connaissance comme éléments essentiels pour faire reculer l’ignorance et l’obscurantisme.

Tout se joue finalement sur la transformation d’une image en un mot– un simple arbre dessiné perd de son identité naturelle et devient le lieu de pendaisons, d’exécutions. S’éloignant progressivement des rapports imposés, les vignettes s’associent à d’autres termes, à d’autres sensations, traduisant un point de vue profondément personnel et subjectif d’une autre réalité. Azari travaille cette idée obsédante que les mots ne sont liés que de façon aléatoire aux images, proposant de visiter leur degré de malléabilité, de transformation. A l’instar d’autres artistes femmes (comme Ana Torfs dans son exposition, Echolalia, récemment exposée au WIELS), Azari s’ancre dans la relation de normalisation entre le mot et la chose, pour mieux, au fil de l’apprentissage, interroger la langue, les stéréotypes qu’elle crée et les déconstruire. La réalisatrice s’engage dès lors dans des transpositions, des déplacements de significations pour afficher sa propre vision du monde, variation rebelle ou poétique qui sort des clichés culturels et des impositions originelles. Le crayon écrit puis efface, recommence, le tableau est rempli et systématiquement nettoyé, les mots écrits, réécrits, dits et redits, recommencement interminable d’un monde en perpétuel mouvement.

Vers la fin du film, Azari lit l’alphabet entrecoupé d’images vidéo de gens, de scènes, dont la foule en liesse, dans la rue, après les élections. Janet Frame, l’écrivaine néo-zélandaise, a consacré sa vie à déconstruire un langage patriarcal qu’elle ne considérait pas comme le sien, en jouant sur la ponctuation, l’orthographe des mots, parfois même l’organisation des phrases, tout en évitant le piège utopique de la création d’un nouveau langage. Comme elle l’écrivait dans un de ses ouvrages intitulé The Edge of the Alphabet (1962), «One day we who live at the edge of the alphabet will find our speech». Formuler sa propre parole, revendiquer sa valeur poétique dans la déclamation et la modulation répétitive des mots, c’est sans aucun doute ce que fait Sanaz Azari au travers de son film: « La langue persane est comme une source qui jaillit. Pour la première fois, je peux réfléchir en persan. Pour la première fois, je peux voir le visage des mots. En persan, le mot « montagne » ressemble à un sentier menant à son sommet. A présent, je peux me promener librement sur ce beau sentier… ». Un sentier au détour d’une montagne, qui reflète, comme les dessins de Tacita Dean, la beauté mais aussi la fragilité et la fatigue des êtres et des paysages hantant des tableaux noirs, et qui peuvent à tout moment être effacés.

Cet article est paru dans L’art même, n°64, 1er Trimestre, 2015, p25.