Chap 08

Atelier Graphoui, Lieux communs et cartographies (é)mouvantes

par Muriel Andrin, ULB, juin 2017

Les termes sont nombreux et leurs sens se recoupent; commun, communauté, collectivité, collectif. Un état, caractère de ce qui unit un groupe social ; un ensemble de personnes rassemblées par des intérêts, des opinions communes. La rencontre au travers de caractéristiques semblables – le même mode de vie, la même culture, la même langue – générant, au-delà des individualités et de leurs différences, des interactions ainsi qu’un sentiment d’appartenance. Le vivre, le faire mais aussi le créer ensemble. Car au-delà du regroupement des individus, ce qui est mis en commun touche aussi les pratiques (notamment artistiques), reliées mais variées, permettant une pollinisation croisée des idées et devenant, au final, un moteur essentiel de création.

Dame poussière, Catherine Le Goff, 2010

Lorsqu’on se penche sur le parcours et l’existence actuelle de l’atelier de production et du collectif de cinéastes Graphoui, cette idée de mise en commun, tant humaine que cinématographique, semble désigner à la fois son esprit et ses pratiques. Graphoui apparaît ainsi comme un lieu de rencontres dans le lequel sont tissées des relations artistiques, culturelles et sociales. Ou plus précisément encore, un atelier conçu comme un tissu dans lequel s’enchevêtrent des expériences, des matières, des œuvres et des personnes. Au travers de cette notion de tissage, John Schneid et Jesper Svenbro parlent de fabriquer du social : « Domestique ou politique, profondément rituel, le tissage met en œuvre un ensemble de notions susceptibles de s’inscrire dans la mémoire collective comme autant de gestes permettant de saisir le social, de le toucher (…) ».[1] Geste rituel, « le tissage montre, à la main et à l’œil, la façon dont il est possible, ou souhaitable, de penser la vie en société. […] Le tissage unifie […] ce qui doit être uni. Tisser, c’est unifier, entrelacer, lier ».[2] De là à ce que ce geste permette de décloisonner les pensées et les matières, mais surtout de créer un échange entre des pratiques qui se lient inextricablement pour participer à la construction sociale, le pas est vite franchi. Peuvent alors surgir de nouvelles cartographies en constante redéfinition.

Cette vision s’inscrit par ailleurs pleinement dans la pensée et les projets de Graphoui. Suite à une minutieuse réflexion menée au sein de l’atelier et résultant en un appel à projets datant de 2014, est définie l’idée de lieu commun. Celle-ci, déjà pressentie dans un premier appel à projets en 2005 intitulé Anima Doc’ (qui cherchait à questionner les contours des relations possibles entre le travail d’animation et démarche documentaire) ainsi que dans d’autres conceptions comme celle d’image sonore (développée au sein du laboratoire de création sonore développé par Christian Coppin), résume encore une fois toute la philosophie de l’atelier, son existence et son évolution. Le lieu commun se démultiplie dans toutes les perspectives qui font de Graphoui un atelier de production unique ; dans la gestion administrative tout autant que dans les sujets et les formes traités par les films produits, dans la mise sur pied des projets collectifs ou encore dans l’accompagnement des films par l’équipe. Un lieu, un territoire, une communauté partagée, dans laquelle on cohabite, on vit, grandit et crée ensemble ; le lieu commun est la rencontre entre deux ou une multitude de mondes défiant les catégories cinématographiques et artistiques préétablies.

Lionneries, Patrick Theunen, 1982

Ces géométries variables se retrouvent même dans la progressive transformation historique de l’atelier.[3] Graphoui naît d’une rencontre entre trois anciens étudiants de La Cambre, spécialistes de l’animation ; en 1979, Geneviève Duckerts, Jacques Faton et Patrick Theunen partagent un garage dans lequel ils créent mais invitent aussi d’autres (cinéastes ou amateurs) à créer. Au détour de ce qui ressemble à une anecdote, on entrevoit en réalité très concrètement l’idée de rencontres artistiques mais également humaines qui vont perdurer malgré la nature changeante du projet. L’équipe de départ s’agrandit ; en résulte, au départ d’une asbl, la création d’une société et d’un studio d’animation. La production du studio se diversifie au travers d’une série de commandes tout comme d’activités – des films d’animation, des films publicitaires, des séries télévisuelles mais aussi l’organisation de la Semaine du dessin animé à Bruxelles avec Philippe Moins et Doris Cleven – tout en gardant la possibilité de réaliser des projets moins commerciaux. Quand la société fait faillite en 1989, elle ne disparaît pas mais se transforme. Leur permettant d’ouvrir leurs productions à d’autres modes culturels, les liens avec l’Afrique se mettent en place dès 1988 au travers d’un premier voyage au Zaïre et la réalisation de Mômimages Zaïre (Eric Dederen, Christian Coppin et Patrick Quinet), un documentaire de création issu du travail de deux animateurs avec des enfants à Kinshasa ; d’autres voyages suivront, dès 1989 (Ouagadougou, Ljubljana, Dakar, La Paz, Tunis, Bujumbura). En 1994, grâce à ces projets dans les pays en voie de développement, l’atelier est reconnu comme ONG (Organisation Non Gouvernementale) en matières artistiques et culturelles; même si ce statut ne sera pas conservé (l’équipe décide d’y renoncer, suite à des lourdeurs administratives et logistiques ainsi que des lacunes dans les aspects de coopérations culturelles, et choisit de recentrer ses activités), l’atelier maintiendra un système d’échanges et d’interactions, investissant constamment dans des projets avec l’Afrique.

Ces changements de statuts et/ou de diversité de reconnaissance qui caractérisent l’évolution de l’atelier ne lui font pas pour autant perdre de vue son point de départ ontologique. L’idée du lieu commun se dessine plus précisément encore par la mise en place de l’atelier agréé mais aussi du CEC (Centre d’Expression et de Créativité) qui existe dès les débuts de Graphoui et permet à des groupes (d’enfants, d’adolescents, d’adultes) de créer des films d’animation autour de différents thèmes. Même si Ellen Meiresson et Rosa Spaliviero apparaissent aujourd’hui comme responsables de la production au sein de l’atelier, le fonctionnement de la structure se conçoit au travers d’une ‘gestion horizontale’ dans laquelle tout se discute ensemble, du choix et de l’accompagnement des projets jusqu’aux décisions administratives. A l’épicentre, une fois de plus, une démarche collective, loin des rapports de force inculqués par l’idée de hiérarchie, avec tout ce que cela comporte d’enthousiasme mais également de difficultés.

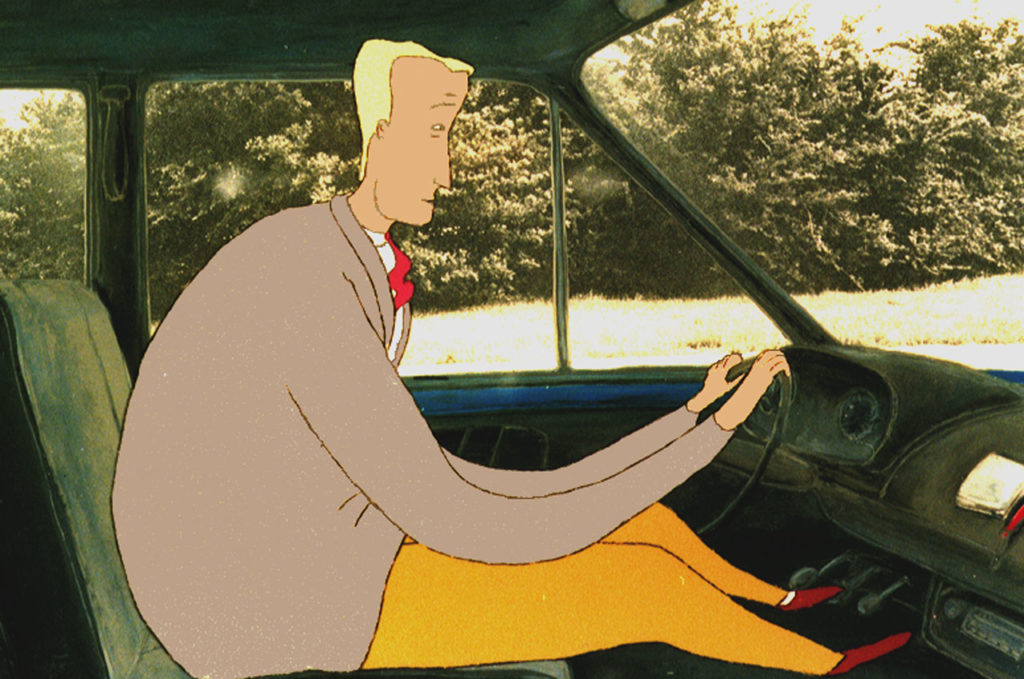

L’architecte, P. Theunen, J. Faton, G. Duckerts, 1987

Si la rencontre des individualités qui forment Graphoui et leur richesse respective engendre cette communauté à configurations variables au fil des années, elle définit aussi la spécificité des œuvres produites. De tous les ateliers de production, Graphoui est probablement celui qui semble le plus proche d’une idée fondatrice et essentielle allouée à ces structures par Jean-Claude Batz – celle de laboratoire où s’expérimentent les récits et les formes, où sont redéfinis les configurations existantes des images et des sons :

« La première fonction des ateliers de production pourrait et devrait consister à animer, au sens plein du terme, la réalisation audiovisuelle, pour arriver, d’une part, à hausser sans cesse l’enjeu, à élever l’exigence de qualité, à jouer à cet égard un rôle ‘exemplaire’ en n’acceptant de mettre en chantier que des œuvres majeures, d’autres part à entretenir le débat et l’effervescence, à jouer un rôle d’ouverture, de ‘provocation’, en favorisant les projets susceptibles d’assurer le renouveau des genres, non pas seulement au plus formel du langage et des styles, mais encore et surtout au plan fondamental du sujet, de l’accueil des sujets et des libertés à prendre avec les stéréotypes qui dominent leur traitement ».[4]

Car les idées de lieu commun ou de tissage ne devraient pas éclipser un autre rapport au monde, plus complexe, piquant et tout aussi fondamental, développé à la fois dans la philosophie de l’atelier et dans les films produits : une forme de résistance liée à cette création. Dans son livre L’invention du quotidien – 1. Arts de faire, l’historien Michel de Certeau se penche sur la façon dont l’homme ordinaire se soustrait (discrètement) à la conformation de la société, inventant le quotidien, développant des tactiques de résistance en détournant les objets et les codes. De Certeau révèle ainsi la façon dont la foule désobéit et pratique la liberté buissonnière pour échapper aux règles d’un espace contraignant :

« mille façons de jouer/déjouer le jeu de l’autre, c’est-à-dire l’espace institué par d’autres, caractérisent l’activité, subtile, tenace, résistante, de groupes qui, faute d’avoir un propre, doivent se débrouiller dans un réseau de forces et de représentations établies ».[5]

Dans son chapitre « Récits d’espace », l’historien récupère l’idée de metaphoraï – qui désigne les transports en commun à Athènes – pour l’associer à la question de la narration ; des récits comme ‘metaphoraï’ qui traversent et organisent les lieux. Les aventures narrées (et les œuvres de cet atelier) « produisent des géographies d’action et dérivent dans les lieux commun d’un ordre .[6]

De Certeau fait ici la distinction entre le lieu et l’espace ; le lieu est une indication de stabilité – « les éléments considérés sont les uns à côté des autres, chacun situé dans un endroit « propre » et distinct qu’il définit » – là où l’espace « est un croisement de mobiles » et « prend en considération des vecteurs de direction, des quantités de vitesse et la variable du temps ».[7] L’historien compare l’espace au mot quand il est parlé, « quand il est saisi dans l’ambiguïté d’une effectuation, mué en un terme relevant de multiples conventions, posé comme l’acte du présent (ou d’un temps), et modifié par les transformations dues à des voisinages successifs ».[8] L’espace est conçu comme un lieu pratiqué (et réinventé)

D’une rue à l’autre, Aline Moens, 2000

Si l’interprétation de Michel de Certeau peut être appliquée de façon littérale à bon nombre de films produits par Graphoui (l’espace étant un des éléments fondateur de chaque récit, tant dans ce qui est narré que ce qui est représenté), elle peut également être investie par la question de la mouvance des médiums et des formes. Là où les lieux communs seraient plus spécifiquement associés aux différentes façons clairement délimitées de faire du cinéma (fiction, documentaire, animation, etc.), il s’agirait donc de parler d’espaces communs (et peut-être de territoires communs pour créer une distinction avec l’espace physique) – des espaces ou territoires préalablement cartographiées par l’ordre établi mais traversés par des pratiques modulables, redéfinies, et donc transformés. Vient ici se greffer la question de la frontière, au rôle médiateur ; créant la communication autant que la séparation, elle articule et « est aussi un passage », un « entre-deux », défiant finalement toute idée de catégories ‘propres’ et stables. Dans cette configuration, Graphoui serait lui-même l’espace centrifuge, le lieu pratiqué, formidable lien de rencontres géographiques, artistiques et culturelles entre producteurs, cinéastes et techniciens.

Si Lionneries réalisé en 1982 par Patrick Theunen renvoie à des procédés d’animation traditionnels, héritage de son apprentissage à La Cambre, le film propose pourtant déjà un récit sur la question des rencontres et de la difficulté de trouver sa place dans le monde; un lion dans un cirque refuse de se laisser enfermer par le rituel du dompteur qu’il finit toujours par manger. Afin de ne pas être renvoyé dans la jungle ou au zoo, il propose finalement d’inverser les rôles, mettant sa tête dans la bouche du dompteur devant un public conquis. Plus aventureux du point de vue de l’animation, L’architecte semble même être un possible point d’origine de toute la réflexion qui sera menée presque 20 ans plus tard sur les rencontres possibles entre les formes cinématographiques. Réalisé en 1987 par Patrick Theunen, Jacques Faton, Geneviève Duckerts, ce court métrage marque d’emblée et de façon limpide l’idée d’une rencontre hybride (même si encore loin d’être esthétiquement évidente) entre deux formats à priori incompatibles mais qui coexistent bel et bien ici : la captation du réel et l’animation. Dans un paysage et sur une autoroute en captation réelle, un couple de personnages animés (Sébastien et Barbara) coincés dans une voiture (elle aussi dessinée) sur le chemin d’une rencontre familiale, s’embourbe dans la terrible incommunicabilité de leur relation. Sébastien cherche frénétiquement ses carnets de notes tandis que Barbara se détache progressivement de lui, déjà sur le départ, leurs tentatives de dialogue ne faisant que renforcer l’impossibilité, voire l’inutilité de toute communication. L’entre-deux liminaire qui caractérise pratiquement chaque plan mais aussi du double discours (les voix des personnages et leur représentation animée) créent le trouble chez le spectateur – à l’image d’un panorama dans lequel la photographie qui constitue le paysage circulaire vient se heurter aux quelques éléments réels et provoque le vertige. Le propos prend encore une toute autre dimension de par le métier du personnage masculin (un architecte qui rêve, dans ses carnets de dessins et lors de réunions fantasmées, d’une architecture organique – totalement illusoire puisque les carnets retrouvés coïncident avec le départ de Barbara qui quitte Sébastien et s’échappe en prenant un train) ou par la voix qui vient s’immiscer à la fin du film (« jour après jour, les images de leur passé se sont effacés pour s’effacer à tout jamais dans le chassé-croisé des paysages et des routes qui défilent de partout »).

Ce que Duckerts, Faton et Theunen finissent par déjà engendrer à l’époque, est ce qui caractérisera pratiquement toute la production de l’atelier par la suite : une esthétique inédite, qui dans ce cas précis est celle d’une coexistence, où, à l’intérieur de chaque cadre, se crée un nouveau monde, un ‘chassé-croisé’ entre réel et animation. Mais ce que le film démontre plus encore, c’est la volonté de faire du cinéma expérimental mais toujours parfaitement ancré, d’une façon ou d’une autre, dans le réel.

Kinshasa Septembre noir, Kibushi Ndjate Wooto, 1994

Cette forme de création qui s’inscrit en réaction au ‘dessin animé’ et cherche à s’inscrire ou à s’ancrer dans le réel, l’atelier Graphoui la développe tout au long de son existence, jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, en 2010, le film de Catherine Le Goff, Dames, poussières, malgré des situations et des personnages extrêmement différents, pose les mêmes questions que L’architecte. Sur base d’une interview de Latifa sur Madame Kaslawska, une femme émigrée de Tchécoslovaquie devenue femme de ménage qu’elle avait rencontré, enregistrée par Le Goff et reconstituée par la bande son, le film développe une série de vignettes animées qui viennent illustrer les propos échangés. La spontanéité des paroles, des expressions, les silences, les dialogues parfois hésitants mais aussi les rires, traduisent le caractère direct des propos dans lesquels n’apparaissent que les voix de Latifa et de la réalisatrice. La spontanéité se lit aussi dans la représentation des décors et des figurines colorées. Sans y paraître, le film oppose la visibilité des femmes qui dialoguent librement (au travers de leurs voix, mais aussi de leurs avatars), à l’invisibilité du sujet de leur conversation, Madame Kaslawska qui, si elle apparaît dans la conversation d’autrui, n’a pas de voix propre et n’est représentée que sous couvert d’un personnage crayonné de noir, tout comme les décors dans lesquels elle évolue. Certains plans servent de territoire de jonction entre les deux mondes, comme dans ce plan où la silhouette obscure de Madame Kaslawska arrose des plantes invisibles jusqu’au moment où son regard est attiré par une fenêtre dans laquelle elle voit un enfant habillé de rouge jouer au balancier.

Cette ‘fable documentée’ met en place la prise de parole (des femmes) et donc de la création, une thématique qui se retrouve par ailleurs comme un fil rouge dans les productions de Graphoui ; c’est le cas du magnifique Chants d’elles, film collectif de 2007, réalisé en atelier de chant et de film d’animation animé par Aline Moens et Fatima Abgar, ou encore La montagne me parle réalisé en 2010 par Aline Moens et les femmes du Groupe BAG. Cette idée essentielle de laisser l’autre s’exprimer, en laissant libre cours au discours mais aussi à l’expérimentation des formes, nourrit par ailleurs, et de façon presque magique, chacun des nombreux films proposé par Aline Moens. Dans D’une rue à l’autre (1998-2000), la réalisatrice filme avec des enfants les cartographies urbaines en traversant librement tous leurs territoires – entre Bruxelles, Tunis et Dakar, le documentaire et l’animation – façonnant par leur imaginaire les lieux parcourus, faisant fi des conventions et de l’ordre établi, pratiquant littéralement l’espace. Dans Ma peau aime (produit en 2012 en collaboration avec le Centre Sésame), Aline Moens libère cette fois la parole et les gestes de personnes en situation d’handicap mental sur leur rapport particulier au corps et à la sexualité. Le spectateur se confronte, littéralement et symboliquement, aux visages lumineux et aux mots trop souvent réprimés. Une fois encore, c’est le mélange artistique qui rend le film unique ; la peinture, coexistant ou non avec l’image réelle des personnes, animées ou fixe, agit comme un révélateur des pensées, des envies, à l’instar des corps mis à nu et révélés, mais surtout des émotions qui prennent forme et se mettent à vibrer jusqu’à nous.

Train train Medina, Mohamadou Ndoye, 2000

La force parole s’instaure aussi au travers d’un dialogue Nord-Sud, entre certains membres de l’équipe de l’atelier et des réalisateurs africains. Ainsi, Kinshasa, Septembre noir (Kibushi Ndjate Wooto, 1992) ou encore, presque 10 ans plus tard, Train train Medina (Mohamadou Ndoye, 2001) reposent cette question très concrète d’un lieu commun dans la conception et la réalisation, mais aussi dans la rencontre géographique et culturelle d’artistes et de techniciens. Pour Kinshasa, Septembre noir, si l’on doit la conception de l’animation à Kibushi Ndjate Wooto et aux enfants, le storyboard, les prises de vues (Eric Dederen, Jacques Faton, Lumanu Tshimani et Kibushi Ndjate Wooto) ainsi que le montage (Christophe Blitz, Eric Dederen et Kibushi Ndjate Wooto) ou encore la conception sonore (Christophe Blitz et Christian Coppin) ont été effectués en collaboration avec des animateurs et techniciens de l’atelier ; la production tient également d’une association avec l’Agence de Coopération Culturelle et Technique. Pour Train Train Medina réalisé dans le cadre du programme ‘bourses’ du DGCI (Direction générale de la Coopération Internationale), le réalisateur plasticien sénégalais Ndoye Dout’s travaille dans les locaux de Graphoui avec Aude Choppin pour articuler la dimension cinématographique du film, mais aussi sa création sonore (aidés par Christian Coppin), ainsi que Sébastien Pirotte pour le montage. Au-delà des aspects pragmatiques, l’esthétique de l’animation joue une fois de plus un rôle déterminant, mais se conjugue cette fois à la dimension réelle des faits historiques marqués par leur violence (Kinshasa) ou du processus d’urbanisation évoqué (Train train Medina). Dans Kinshasa, Septembre noir, film signé par le cinéaste Kibushi Ndjate Wooto et « les enfants de l’avenue Fulula à Lemba/Kinshasa », l’intertitre d’ouverture marque l’hommage rendu au griot Djamba Shongo Yodi, assassiné durant ce Septembre noir (le 23 Septembre 1991). L’animation en apparence rudimentaire et enfantine, caractéristique des films collectifs réalisés avec des enfants, incarne parfaitement la violence du récit conté. A l’origine du court métrage, des enfants, adolescents et adultes réalisent des dessins au crayon noir sur des feuilles de papier blanc en demi A4, chacun créant un carnet de plusieurs feuillets. Le film sera constitué d’un ensemble de ces carnets filmés par Kibushi Ndjate Wooto et Lumanu Tshimani sur une pellicule négative Agfa lors d’un séjour à Bruxelles, quelques semaines après les événements.9 Au-delà de l’image, le son donne à l’histoire sa dramaturgie ; la voix du conteur (celle de Kibushi Ndjate Wooto lui-même), mais aussi les musiques et les sons ancrent le film dans le réel. Très vite, le spectateur est confronté à une évidence flagrante ; cette mise en images fragile, cette fausse simplicité des traits, est en réalité la seule façon de représenter tueurs, rançonneurs, sang, mort et dictature.

Isla, Sonia Pastecchia, 2001

La progression inéluctable du processus d’urbanisation dépeint par Train Train Medina tient à parts égales d’une démarche plastique que d’une construction cinématographique ; si la composition de chaque plan, au travers du sable et des bouts de cartons agencés qui forment personnages, bâtisses et véhicules, marque l’agrandissement progressif de ce qui n’était qu’un paysage désert au départ, c’est la mise en mouvement de ces éléments, mais aussi du passage du temps qui renvoient au cycle infernal de la construction et de la destruction, de l’envahissement et de l’anéantissement (puisque toute cette construction sortie du néant sera finalement balayée, effacée), et donnent finalement sens au film. Nul besoin d’une voix off pour informer le spectateur ; le film tient d’une limpidité magnifique et ancre, une fois de plus, ce récit symbolique dans un décor réel à l’aide des sons et de la musique. Le fameux lieu commun articule cette fois l’idée d’un espace créé pour mettre en commun (le récit de la construction et de la disparition d’une ville), mais aussi la rencontre fructueuse de caractéristiques d’un art plastique et du cinéma.

Isla de Sonia Pastecchia, réalisé en 2001, joue une nouvelle fois sur l’ouverture au monde, mais aussi un questionnement des frontières entre les médiums. « Il est des lieux où le mouvement du corps ne correspond pas au mouvement de l’esprit » – par cette phrase est établie d’emblée l’entrave du mouvement des habitants de La Havane, qui, cloués sur place par la situation politique ayant mené à la fermeture de leurs frontières, finissent par façonner le voyage au travers de leur imaginaire. Mais l’entrave s’inscrit aussi dans le choix du récit photographique en noir et blanc (à l’instar de La Jetée de Chris Marker ou de Salut les cubains d’Agnès Varda), instantanés fragmentaires qui pétrifient corps, paysage et cinéma ; la fixité photographique vient entraver le continuum cinématographique, le forçant à se questionner, remettant « le cinéma en contradiction avec ses moyens, de la contraindre à passer esthétiquement ses limites, à ruser avec ses codes, de la forcer à se nier dans son essence ».[9] «Ton corps est une île » déclare la voix de la réalisatrice, créant une fusion imaginaire entre un corps de femme et Cuba. C’est grâce à cette association que renaîtra le mouvement (physique, cinématographique) : par le corps de la danseuse et de ses gestes libérés, captés par cinéma qui reprend ses droits pour quelques plans.

Laar, Jacques Faton & Alpha Sadou Ghano, 2012

L’hybridité entre cinéma et photographie est ce qui caractérise également le dialogue artistique entre Jacques Faton et Alpha Sadou Ghano dans Laar en 2010. De territoires, il en est aussi question dans Laar mais cette fois dans une proposition plus directe d’une représentation presque photographique. Une caméra plantée dans les décors de la banlieue de Dakar capte, dans de lents et minutieux panoramiques, les détails d’une vie qui se tisse autour d’une passion quotidienne pour le football. Un commentateur, initiateur historique et culturel de notre vision, décrit les plans, révélant ce qui s’inscrit de façon visible et invisible, au-delà de notre regard, dans les rituels, des gestes périphériques, les étendues de sables, ou encore le hors-champ des plans.

Le rapport entre un paysage réel et une réalité jusque là invisible et qui nous est révélée, articule aussi Ni Kuruka Maisha réalisé par Grace Kinya et Jesse Salem Nganga, 2014. Les réalisateurs y filment l’existence de jeunes formés à l’école des arts du spectacle Kuruka Maisha, mais aussi leur vie au jour le jour dans les bidonvilles de Nairobi. Si nous sommes bien face à une pratique documentaire d’enregistrement du réel, les réalisateurs s’engagent également à créer un espace imaginaire dans le film, comme une trouée, au travers des séquences de la performance artistique ; trouée dans le réel, le quotidien terrible des bidonvilles, des décharges et de la débrouille, au travers d’une danse presque mythologique, mais aussi trouée esthétique dans la flambée des couleurs des costumes, le mouvement … Il s’agit bien ici d’espace en mouvement, de lieu pratiqué et détourné par les danseurs qui impriment sur l’espace leur discours libre, alternatif.

Ni Kuruka Maisha, Grace Kinya & Jesse Salem Nganga, 2014

Les possibilités sont infinies et les films produits par Graphoui continuent aujourd’hui à questionner sans relâche les cartographies existantes. Proposant des discours et des formes qui cherchent encore et toujours à s’affranchir des contraintes, ils donnent libre cours à leurs imaginaires et engendrent une autre façon d’appréhender le monde, de fabriquer le lien social. Ils trouvent chez Graphoui un des seuls lieux où ils peuvent pleinement être créés et exister, dans une bienveillante et constante émulation, quelle que soit leur durée, leur esthétique ou encore leur discours. L’existence d’un tel atelier est donc fondamentale, pour remettre en cause les évidences, créer une différence. En point de mire de sa discussion des lieux et des espaces, s’articule chez Michel de Certeau l’idée d’une narrativité sous sa forme délinquante – .[10]

«si le délinquant n’existe qu’en se déplaçant, s’il a pour spécificité de vivre non en marge mais dans les interstices des codes qu’il déjoue et déplace, s’il se caractérise par le privilège du parcours sur l’état, le récit est délinquant ».[11]

Au-delà de l’aspect transgressif du terme qui risquerait d’en brouiller le sens, le récit délinquant (l’œuvre, le film) doit être perçu comme une force multiple, mouvante, « une mobilité contestatrice, irrespectueuse des lieux, tour à tour joueuse et menaçante ». Les expérimentations encouragées chez Graphoui pourraient ainsi se lire comme une nécessité vitale vis-à-vis de l’ordre trop établi de nos sociétés traditionnelles mais aussi de leurs pratiques artistiques toujours trop catégorisées. Dans un perpétuel nouveau souffle, au-delà des horizons et des frontières fermées.

[1] John Scheid et Jesper Svenbro, Le métier de zeus. Mythe du tissage et du tissu dans le monde gréco-romain, Paris, Editions La découverte, 1994, p. 17-18

[2] Scheid et Svenbro, Le métier de zeus, op.cit.

[3] Pour une discussion de l’historique de l’atelier ainsi que sa philosophie, cfr. Muriel Kuypers, “Dossier Ateliers: Atelier Graphoui” sur Cinergie, Webzine n°77, Novembre 2003 & Sylvain Gressier, “Atelier Graphoui” sur Cinergie, Webzine n°227, Juin 2017.

[4] Jean-Claude Batz, “Note à l’intention du Ministère de la Culture”, Novembre 1977.

[5] Michel de Certeau, L’invention du quotidien, 1. Arts de faire, Paris: Gallimard, 1990, p.35.

[6] Michel de Certeau, op.cit., p.171.

[7] Michel de Certeau, op.cit., p.173.

[8] Ibidem.

[9] Barthélémy Amengual, « Le présent du futur- Sur La Jetée », Positif, Mars 1997, n°433, p.98.

[10] Michel de Certeau, op.cit., p.190

[11] Michel de Certeau, op.cit., p.191