Chap 11

Camera-etc, Réflexions (fabuleuses) sur l’humain

par Muriel Andrin, ULB, août 2017

« C’est par le mouvement que l’on s’approprie sa propre vie ». Le film de Mathieu Labaye, Orgesticulanismus (coproduit par WIP en 2008) s’ouvre sur la photographie au format carré d’un bébé au milieu d’un écran noir ; un diaporama fait se succéder les images d’une vie, de l’enfance à l’adolescence, puis à l’âge adulte. Une voix off se fait entendre : celle de Benoît Labaye dont on nous montre des instants de vie. Mais le bonheur illustré par les photographies laisse progressivement la place à une autre réalité, un ralentissement dans les gestes. Le corps se retrouve assis, puis sur une chaise roulante. Malgré tout, sa voix repousse le fatalisme : « si on est privé du mouvement comme je le suis, il faut réinventer le mouvement autrement (…) une manière de me recréer un espace intérieur qui est aussi ma liberté ».

Orgesticulanismus, Mathieu Labaye (2008)

Dès lors, là où le mouvement a été abruptement interrompu, le film va faire ‘œuvre de réparation’ selon les mots très justes d’Anne Feuillère dans sa critique du film : «Orgesticulanismus va frénétiquement reconstruire le mouvement pour le donner à voir, à sentir, l’abstraire enfin, mettant en scène dans le geste, la colère, la révolte, le débordement des énergies, la joie, l’apaisement ».1

Pour enclencher cette nouvelle phase, les photographies cèdent le pas à l’animation: l’homme en chaise roulante revient sous des traits dessinés, tout comme une série d’autres personnages, d’âges et de genres variés. Montrés dans des cases sur fond noir, (main)tenus par un faisceau de fils comme des marionnettes, ils répètent de façon compulsive, comme des disques rayés, un même mouvement du quotidien : refermer un livre, faire la cuisine, pendre le linge, aller aux toilettes, entrer dans une baignoire, monter sur une chaise. Plusieurs corps aux physionomies variables répètent ensuite le simple fait de se lever d’une chaise. Puis soudainement, c’est l’échappée ; un corps tombe, se relève et s’affranchit des fils. C’est la sortie du cadre, l’entrée dans la danse sur une musique rythmée comme des pulsations vitales, pour une silhouette qui se métamorphose sans cesse, tout à la fois une et multiple. Sur la musique entraînante créée par Fabian Fiorini, le tourbillon des silhouettes explose, jusqu’à la mise à nu de la chair et des boyaux, jusqu’à la mort, au squelette qui articule une danse macabre mais aussi étrangement joyeuse. Les personnages laissent alors la place à des formes élastiques aux couleurs changeantes qui font perdurer le mouvement jusqu’à l’abstraction. Succédant à la musique pulsée puis progressivement flottante, la voix reprend alors ses droits, énonçant sa ‘morale’ de l’histoire : « Il y a, dans le handicap, dans la maladie, énormément de potentialités ». Du réel à l’animation, de la stase imposée au mouvement libérateur, de la figuration à l’expérimentation et l’abstraction, de la pure joie esthétique et synesthésique jusqu’à la réflexion sur l’humain, l’extraordinaire Orgesticulanismus est une expérience unique qui échappe aux catégorisations, entraînant le spectateur dans une spirale de sensations et de réflexion. Prenant comme point de départ le corps et la voix de son père, il fait résonner en écho le cas particulier et l’universel, alliant le récit physique et privé à la pensée esthétique et conceptuelle. Mais bien au-delà du cadre de son format court et donc de ses propres frontières, le film de Labaye reflète, voire cristallise, aussi toute l’essence et l’esprit de l’atelier de production Camera-etc, en explorant les potentialités et le sens du mouvement animé, s’adonnant à une version renouvelée, contemporaine de la fable et en révélant un réel indicible autrement.

La mise en place de l’asbl Camera Enfants Admis, puis de l’atelier Camera-etc, trouve ses racines dans une initiative datant de 1979.[2] Une décennie après Mai 68, le contexte social, culturel et politique est encore très présent et le mouvement associatif se mobilise pour faire rentrer l’expression artistique dans les écoles et les ateliers dans des classes primaires. A l’époque, Jean-Luc Slock travaille comme animateur aux Jeunesses Musicales et possède une formation en graphisme. Epaulé par Luigi Baldassi et Dino Corradini, deux animateurs au Théâtre de la Colline de Seraing, il effectue ses premiers essais d’animation sur une caméra Super 8. Claude Micheroux (directeur des Jeunesses Musicales de Liège) le met alors en contact avec Luc Toussaint, journaliste à la RTBF ; ils élaborent ensemble un projet d’Education à l’image par la pratique. Le choix de l’animation est réfléchi et parfaitement assumé, ce dernier permettant

« la réalisation d’un projet collectif, rendant accessible le médium cinéma à un public non initié de manière plus simple que la prise de vue réelle ».[3]

Comme dans le cadre de la plupart des ateliers de production, cette perspective permet aussi de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas– cette fois, plus spécifiquement des enfants à qui sont destinés les ateliers. Mais, l’animation permet aussi l’ouverture vers des problématiques et des sujets (culturels, sociaux, politiques) difficilement abordables ; comme le précise Jean-Luc Slock,

« l’animation a une force éminemment métaphorique et symbolique qui permet la production de films très courts avec des contenus qui passent plus facilement qu’avec la prise de vue réelle ».[4]

Max entre ciel et terre, Jean-Luc Slock et 35 enfants (2004)

Les premières expériences sont réalisées avec Eric Dederen (qui rejoindra plus tard l’atelier Graphoui) ; celles-ci convainquent le Ministère de l’Education Nationale qui reconnaît l’association en 1980 et octroie à la structure du matériel dont 4 caméras Super 8. Régis selon des statuts spéciaux de la Région Wallonne, une première équipe de six personnes est formée sous la direction administrative de Véronique Michel (le nombre de collaborateurs engagés à temps plein atteindra plus tard le chiffre de 9, puis de 13 en 2010). En 1984, Henri Ingberg fait de Caméra Enfants Admis un des dix ateliers de production de la Communauté française, en partenariat avec l’Echevinat de l’Instruction Publique de la Ville de Liège qui leur met des locaux à disposition. En 1988, au vu de la nature de ses activités, Caméra Enfants Admis devient un « Centre d’expression et de créativité ». Les années 90 seront marquées par l’utilisation progressive de nouvelles technologies. Du laboratoire expérimental qu’il était au départ, l’atelier évolue vers un studio d’animation, véritable lieu de professionnalisation grâce aux formations permanentes suivies par ses membres qui traversent les époques mais aussi les formats de l’ère optique (Super 8, 16 mm), analogique (vidéo) puis numérique. Mais les ambitions de départ ne sont jamais écartées, bien au contraire ; Mirza, une salle de projection ambulante mais aussi un laboratoire photographique, parcourt les quartiers pour former les enfants à l’animation. Loin de se laisser enfermer dans un territoire restreint, l’atelier instaure également des liens particuliers avec plusieurs autres pays, notamment le Burkina Faso. Dès 2003, Jean-Luc Slock et Louise-Marie Colon travaillent avec 42 enfants d’une école de Donsin pour réaliser un film, L’eau c’est la vie ; progressivement, cette collaboration mènera à la fondation, en 2007, d’une structure permanente, ‘sœur’ de Camera-etc, Camera & Co, qui initie les enfants, les jeunes mais aussi les adultes au langage audiovisuel par des ateliers d’animation. En 2012, ce sera la fondation de Camera+, une nouvelle structure sœur ancrée cette fois au Burundi.

Dès 2004, le choix est aussi fait de soutenir de jeunes auteurs dans le développement et la production de leurs projets professionnels. En 2007, Caméra Enfants Admis devient Camera-etc, renouvelant ainsi son identité. C’est la voie vers la professionnalisation de l’atelier, qui s’ouvre à d’autres types d’œuvres. Progressivement, l’atelier change de configuration ; tout en continuant à effectuer son travail d’animation, il s’engage dans une diversification des activités, démontrant toute l’imagination mais aussi l’étendue des compétences de ses animateurs et réalisateurs. Le développement de START, en synergie avec l’atelier Zorobabel, ouvre encore de nouveaux horizons, en permettant à de jeunes cinéastes qui sortent des écoles de produire leur premier film hors du domaine scolaire. De nouveaux visages viennent ainsi agrandir le groupe de cinéastes avec des projets innovants comme Le marcheur de Frédéric Hainaut (2017), mais aussi À deux doigts de Lucie Thocaven (2017) ou Jacotolocotoc de Thomas Secaz.

Butoyi, 12 jeunes femmes burundaises (2013)

Dans cet itinéraire, comme dans beaucoup de films produits par Camera-etc, se dessinent plusieurs trajectoires qui alimentent clairement la dynamique de l’atelier. De façon ontologique lorsqu’on touche à l’animation, la question du mouvement et de ce qu’il génère est systématiquement posée. Dans le cas de Camera-etc, le mouvement est bien réel et fondateur ; un mouvement physique qui tend à initier la rencontre avec des publics proches et lointains (aller vers l’autre) pour leur transmettre un apprentissage. La forme choisie (l’animation) est elle-même à l’origine d’un mouvement cathartique puisqu’elle libère la parole, les idées, les sentiments, les récits enfouis et refoulés dans les corps et les esprits, mais aussi la création en tant que telle. Au-delà de ces principes, les films posent bien évidemment aussi la question du mouvement d’un point de vue esthétique. Il faut ainsi, pour paraphraser le célèbre animateur Norman McLaren, comprendre comment ça bouge :

« How it moves is more important than what moves… what the animator does on each frame of film is not as important as what he or she does in between ».[5]

L’important est de saisir ce qui s’invite entre les plans et non uniquement dans les plans, comment s’opère la transition et ce qu’elle crée ; en un mot, ce qui crée l’image en mouvement. Dans cette perspective, il est clair que le film de Mathieu Labaye est une nouvelle fois exemplaire vis-à-vis de cette question du ‘comment ça bouge’, le film ne nous laissant pratiquement jamais face aux états figés et successifs (si ce n’est dans les photographies du début qui échappent par ailleurs au règne de l’animation), mais bien la transition constante des identités dans un continuum fluide et perpétuellement sur le fil.

Dès lors que l’on considère cette question de ce qui se révèle dans l’entre-deux (entre deux plans, entre deux dessins, entre deux photogrammes), on entre sur le territoire d’un certain écart qui semble hanter, sous des formes très différentes, toute l’Histoire du cinéma belge;

« On voit donc bien combien l’écart – et non la rupture qui nierait l’effet de réel en le détruisant – constitue, non une pointe expérimentale dans les récits de films, mais un mouvement fondamental, une lame de fond ».[6]

Si Delvaux parle ici de cinéma en prises de vue réelles et synthétise sa vision du réalisme magique, ses propos décrivent aussi, au travers de cette notion d’écart, ce qui est généré au sein de la plupart des courts métrages produits par Camera-etc. L’animation ancrée dans le réel, telle qu’elle est pratiquée au sein de l’atelier, permet cette juxtaposition entre des aspects réalistes, plausibles, authentiques et une certaine incongruité, des éléments non attendus, non suspectés qui apparaissent néanmoins. De façon plus explicite que d’autres formes cinématographiques, le cinéma d’animation travaille sur un contenu latent et involontaire qui émerge à la surface de la pellicule. Nous sommes fascinés, dans l’expectative de quelque chose qui surgit inopinément, créant une ouverture vers une béance, d’autres univers. Il ne s’agit pas simplement de représenter ce qui n’existe pas, mais surtout de révéler dans le mouvement cinématographique ce qui (ces êtres, cette parole, ces récits, ces formes) était jusque-là inexistant.

Ha Bi Ba, Mathieu Labaye, Dominique Van Hecke et Patrick Marczewski (2006)

Le surgissement de cet écart s’inscrit de façon singulière en fonction des univers déployés, qu’ils soient ceux de cinéastes ou de groupes de jeunes créateurs amateurs. L’écart constitue le terreau thématique et visuel du très touchant Max entre ciel et terre réalisé en 2004 dans le cadre d’un atelier organisé avec l’Unité de Psychologie et Pédagogie de la Personne Handicapée de l’Ulg et auquel participaient 35 enfants (des enfants, âgés de 9 à 14 ans, handicapés de l’école« Les Castors » mais aussi de l’école fondamentale Saint-Sébastien). Le handicap de Max se lit dans son positionnement physique ; dans un univers fragile composé de papier déchiré, des décors dessinés aux pastels et un peu de laine, sa figurine vit à l’envers, les pieds au ciel, dans un perpétuel rappel surréel et magnifié de sa différence. Le quotidien de Max est fait d’une succession de situations où l’on cherche à le normaliser (comme lorsqu’on tente de lui mettre des poids aux pieds pour qu’il marche comme tout le monde, mais sans succès) et de petites victoires. Si le renversement visuel de Max reflète une certaine maladresse ou inadéquation, sans compter la difficile communication avec les autres enfants, elle lui confère finalement un statut unique et un point de vue imprenable dans et sur le monde.

Mais les films qui illustrent cet écart de façon plus frappante sont sans aucun doute ceux qui s’affranchissent (sciemment ou non, radicalement ou non) de la narration traditionnelle voire de toute catégorisation trop facile. Comme dans Max entre ciel et terre, la singularité et le handicap sont également à la base de Ha Bi Ba (Mathieu Labaye, Dominique Van Hecke et Patrick Marczewski, 2006) réalisé avec le Créahm-Liège (Créativité et Handicap Mental). Sous-titré« Six tranches de l’art (coupé fin) », marquant d’emblée la nature humoristique et le ton adopté, il offre les portraits de six artistes handicapés, personnalités hors-normes (Alain Meert, Michel Pétiniot, Nicole Daiwaille, Anny Servais, Luc Eyen et Samuel Cariaux), en nous les révélant au milieu de leurs créations.

« Comment décrire un film dont le titre lui-même, faussement exotique et facétieusement dadaïste, semble vouloir échapper à toute normalisation ? »[7]

La forme éclate en effet dans tous le sens. Sans dialogue ni voix off, chacun des six artistes est ainsi présenté dans toute sa singularité, au cœur même de son travail et au travers de toute une série de pratiques artistiques et de techniques d’animation qui dynamisent (et dynamitent) la fixation du portrait traditionnel. Dessins, peintures, collages, mais aussi rotoscopie, stop motion, pixillation… créent un écart vis-à-vis d’une réalité trop terre à terre pour transmettre l’inventivité et la fantaisie des artistes.

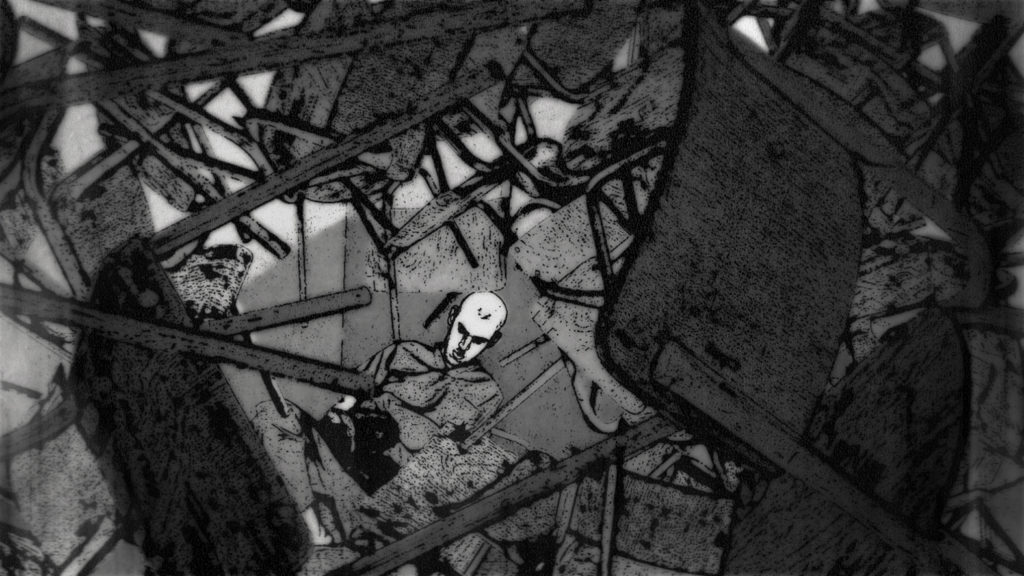

Le labyrinthe, Mathieu Labaye (2013)

Après l’étirement du réel jusqu’à l’abstraction dans Orgesticulanismus, Mathieu Labaye explore lui aussi d’autres façons de s’écarter du réel dans Le labyrinthe (coproduit avec le WIP en 2013). Dans cette œuvre de maturité, une animation en noir et blanc au rendu initial presque documentaire, une série de plans relativement courts montrent un prisonnier au sein de sa cellule, qui n’est pas sans rappeler les cases de son film précédent. Dans une répétition inlassable et insoutenable des gestes, des positions, des sons (ceux des barreaux que l’on referme, des appels), le temps passe – dans une attente infinie et au travers des différents âges du protagoniste. Mais la répétition simple laisse progressivement la place à des disruptions visuelles presque compulsives ; le prisonnier est pris de saignements de nez, les mouvements sont coupés dans leurs trajectoires, un zapping identitaire saisit l’individu dont les gestes semblent dès lors interchangeables. Comble de cette mise en place de l’écart, un taureau s’invite dans sa cellule, créant une rencontre inédite avec le prisonnier, jusqu’à ce que l’homme devienne à son tour Minotaure – bourreau et victime, éternellement coincé dans son labyrinthe. Les dérèglements d’images de plus en plus syncopées augmentent encore – friture, inversion du mouvement, ne font que renforcer l’idée d’une insoutenable violence générée par l’univers carcéral. Face à celle-ci, il ne reste que l’explosion, puis la dissolution et la disparition du corps qui ponctue le film et laisse le spectateur face à l’espace vide de la cellule.

Poils, Delphine Hermans (2014)

Presque aux antipodes de cette représentation sombre et fantasmatique, Poils de Delphine Hermans (coproduit avec l’atelier Graphoui en 2014) explore les désirs inavouables d’une poignée de personnages surprenants. Un collectionneur de poils soigneusement répertoriés dans une valise, une secrétaire émoustillée face à un laveur de vitres aveugle, une prostituée qui n’accueille que des clients chevelus, une amante qui ne prend son plaisir qu’en arrachant les poils de son partenaire et qui s’imagine en exploratrice dans une forêt de poils, une tronçonneuse à la main ou encore chevauchant une moissonneuse-batteuse – cette galerie de portraits hors-normes à la sexualité explicite ne trouve son salut que dans les possibilités d’une animation extrêmement colorée à l’esthétique naïve surprenante où les fétichistes de tous poils affichent leur tonalité. Entre humour et surprise, le spectateur suit les pérégrinations de chacun, plongé dans le flux constant du mouvement, qui lie inextricablement tous les récits. On déambule incessamment entre les espaces, les situations, les fantasmes, le rêve découlant de la réalité, engendrant des écarts mais jamais la rupture grâce au mouvement animé. Dans ce joyeux chaos transgressif, chaque écart semble inextricablement créer du sens entre les expériences, tissant un ensemble de saynètes sexuelles miniatures qui se font écho et sortent définitivement du champ de représentations sexuellement normatives.

La boîte à sardines, Louise-Marie Colon (2011)

Au-delà de cette question du mouvement et des écarts possibles qu’il provoque vis-à-vis du réel, plusieurs courts métrages produits par l’atelier s’inspirent également d’une forme singulière de récit ; qu’ils soient le fruit d’auteurs ou de groupes, d’enfants ou d’adultes, ils touchent à la construction narrative des fables. En latin fabula qui signifie ‘parole’, la fable est principalement connue comme étant un court récit allégorique mettant généralement en scène des animaux et se conclût par une sentence morale qui sert de leçon. Déjà commenté par Aristote mais grandement popularisé par La Fontaine au 17e siècle, le genre se distingue par son côté ludique, sa clarté et par sa valeur d’instruction ; mais la fable est aussi un formidable moyen de mimer la société et ceux qui la constitue, adoptant parfois un point de vue critique sous couvert d’un récit décalé ou humoristique. Même s’il ne correspond pas entièrement à cette forme de la fable, le film délicat de Louise-Marie Colon, La boîte de sardines (2011) en emprunte quelques éléments, notamment au travers de son personnage principal, mi-sirène, mi-poisson. Dans cette histoire tragique, une toute petite sirène, ramassée dans les filets d’un pêcheur se retrouve dans une boîte au milieu des sardines. Recueillie par un marin, cette sirène, qui tient plus du poisson que de l’être cruel et fantasmatique du mythe, est gardée dans un bol puis une carafe d’eau où elle se morfond, le marin, d’abord séduit, puis restant finalement insensible à son chant auquel il substituera le son de la télévision. Elle sera délaissée dans un verre à moutarde qui fuit, au fond de l’armoire… avant d’être finalement mangée (le marin étant à court de sardines) sur un toast sur lequel se referme la bouche du marin. Victime, sans réel pouvoir, réduite à un récipient d’eau plutôt que parcourant les mers et les océans, la sirène de Louise-Marie Colon est revisitée, à mille lieux des dessins en noir et blanc de sirènes mythologiques qui ouvrent le film. Fable cruelle que celle de cette sirène, qui semble faire écho à la Sirène de Raoul Servais (1968), abandonnée à un univers inhumain et victime de la cruauté des hommes, mais qui se retrouve, elle, dans une boîte de sardines.

Leila, Louise-Marie Colon et 16 enfants burkinabés (2007)

D’autres films fabriquent des fables de façon beaucoup plus littérale ; Leila, Paola poule pondeuse (Louise-Marie Colon, Q. Spéguel et 50 enfants, 2009), ou encore Butoyi mettent en scène des animaux ce qui, d’Esope au 17e siècle, permettait d’éviter toute forme de censure - les animaux pouvant critiquer et être critiqués. Ces drôles de personnages, hauts en couleur, permettent de délier les langues, de dénoncer les injustices et les abus de la société mais aussi les défauts humains. En 2007, Leila est le fruit d’une association entre Camera-etc et Camera & Consorts, et d’un atelier de 16 enfants, se caractérise par« la légèreté du mode de production, simplicité technique, influence de la lumière et du climat ambiant », qui touche« par la clairvoyance et la finesse allégorique avec laquelle les enfants évoquent leur propre condition ».[8] Leila décrit ainsi, au travers de la voix off d’enfants burkinabés, l’histoire d’une petite fille élevée au milieu de sept autres enfants par des parents agriculteurs qui décident de la vendre; Leila est dès lors transformée en âne, assumant les terribles tâches imposées par son nouveau propriétaire. Ce sera finalement le sage du village qui lui redonnera son identité de petite fille et la rendra à ses parents. Au travers de la transformation animalière de cette fable cruelle se dessine la problématique du travail des enfants et de leur exploitation inhumaine ; derrière la simplicité de l’animation, toute la limpidité d’une réalité difficile, voire impossible, à représenter mais aussi toute la force incroyable de la morale et d’une justice réinstaurée.

Paola Poule Pondeuse, Louise-Marie Colon, Quentin Spéguel et 50 enfants (2008)

Certains univers se passent radicalement de tout personnage humain ; ainsi, dans le délicieux Paola Poule Pondeuse (Projet culture/école réalisé avec l’aide de la Cellule Culture - Enseignement), les voix des enfants s’entremêlent pour raconter la fable d’une poule de batterie qui, ayant reçu une photographie de sa cousine qui vit au grand air, fait semblant de mourir pour pouvoir s’échapper, la rejoindre et être« enfin libre ». Avec ses collègues de poulailler, le renard à qui elle raconte les conditions du travail obligatoire et qui la laisse partir, mais aussi Madeleine, la vache, également libérée, Paola est la digne descendante des animaux de La Fontaine – initiant une réflexion (valable tant pour les animaux que les humains) sur les conditions du travail à la chaîne et la nécessité de s’en échapper pour vivre libre.

Récit élaboré dans un atelier avec 12 jeunes filles de la région du Cibitoke qui posent un regard extrêmement lucide sur la condition des filles au Burundi, Butoyi prend lui aussi le parti de la fable au travers du récit d’une petite mouton-fille, depuis sa naissance ; après une enfance heureuse où elle s’amuse et apprend, elle doit finalement rester à la maison au lieu d’aller à l’école. La jeune Butoyi subit les affres et la cruelle inégalité du manque de parité et de l’oppression qui pèse sur les filles ; en route pour chercher de l’eau, elle se fait violer par le lion et tombe enceinte. Fable à la morale limpide, le récit voit le lion être dénoncé à la police et condamné. Une fois devenue mère, Butoyi envoie ses enfants à l’école, même les filles, afin qu’elles soient éduquées et puissent changer le monde. Leila, Paola et Butoyi, ne sont que quelques cas exemplaires de la façon dont l’atelier permet aux enfants de représenter leurs propres récits

– comment au travers du mouvement de l’animation (un mouvement parfois difficile, haché, hésitant entre fixité et fluidité), se libèrent les idées, les sentiments, les récits enfouis dans le corps et l’esprit des enfants.

Mine de rien, Louise-Marie Colon, Mathieu Labaye, Siona Vidakovic et 28 enfants (2006)

Violence, oppression, dictature – tous les sujets semblent par ailleurs pouvoir être traités sous les formes infinies de l’animation. Répondant à la même dynamique de la fable, de drôles d’objets peuvent même prendre le rôle tenu jusque-là par des animaux ; dans l’incroyablement inventif Mine de rien (imaginé par Louise-Marie Colon, Mathieu Labaye, Siona Vidakovic et 28 enfants de l’école primaire Naniot, 2006), ce sont des crayons et des bics qui sont les héros anthropomorphisés du récit. Dans un monde fait de cahiers, de plumiers et d’une organisation démocratique de la société, les personnages flexibles et enthousiastes prennent en charge l’écriture au quotidien, dans une entente cordiale avec leur chef et le pouvoir. A la mort de leur président, l’organisation de nouvelles élections voit la victoire du parti de l’ordinateur, Technomania, bouleverser leur vie. On découvre ainsi la succession des jours qui suivent l’élection et le basculement progressif du système démocratique. Perdant l’identité et la couleur de leurs mines, obligés de porter des capuchons pour ne pas souiller le clavier et de circuler sur des lignes toutes tracées, chacun se retrouve assigné à une ou plusieurs touches pour rédiger les avis et les revendications de plus en plus radicales du pouvoir en place. Toute contestation est écrasée d’emblée et tout agitateur se retrouve emprisonné ou mis au rebut. Mais, après une phase de soumission au régime, la résistance finit par s’organiser au travers du combat de Mina et de quelques rebelles.

« Ainsi ces fables sont un tableau où chacun de nous se dépeint. Ce qu’elles représentent confirme les personnes d’âge avancé dans les connaissances que l’usage leur a données, et apprend aux enfants ce qu’il faut qu’ils sachent ».[9]

Si cette conception de La Fontaine, exprimée dans la préface de ses Fables en 1874, est bien (en apparence) celle de son siècle, ces courts métrages de Camera-etc démontrent une sorte de vision inversée – encadrés par les animateurs, ce sont les enfants qui imaginent aujourd’hui ces œuvres reprenant le rôle des sages, nourrissant les adultes de leur vision singulière et de leurs expériences de vie. Il reste à se demander ce que les enfants du siècle de La Fontaine auraient pu raconter s’ils avaient eu accès à une forme (et une formation) artistique qui leur aurait permis à leur tour de partager leur point de vue…

Les verdines d’Antoine, projet collectif (2015)

Tout comme les contes des frères Grimm, ces nouvelles fables, loin d’être des représentations fantaisistes, s’ancrent des deux pieds dans une réalité souvent terrible. En effet, ce qui caractérise ou définit ces fables est bien évidemment la charge de réel qu’elles affichent explicitement ou qu’elles laissent sous-entendre ; il ne s’agit pas ici de basculer dans le fantastique, mais bien, une nouvelle fois, de cultiver un sens de l’écart ; la force de ces récits est qu’ils naissent, surgissent de la parole des enfants, des témoins, des cinéastes. Si l’on assiste dans ces quelques titres à des propositions visuelles parfois hésitantes, le propos qui les sous-tend est toujours d’une maturité fulgurante, reflet de récits de vie ou de situations dramatiques qui émanent directement du réel ; la morale finale proposée par ces récits amenant la fable à son but ultime. C’est aussi, dans un tout autre style, le cas de l’histoire d’Antoine,« enfant du vent » et du voyage devenu grand-père, qui raconte son parcours. Dans Les verdines d’Antoine, projet collectif datant de 2015, Antoine est filmé dans son garage à Gives où il fabrique des roulottes. Il nous explique qu’il a toujours vécu dans ces ‘verdines’, son identité fluctuant avec les déplacements, les endroits d’où il a été chassé, puis sa sédentarisation en Belgique (où il a effectué son service) après la guerre. Au fil de l’interview et du récit qui se délie, des dessins, des esquisses animées viennent illustrer les propos, les objets évoqués, les portraits, les gestes… Dans ces représentations aux lignes fines qui forment un récit organique, viennent se nicher une fragmentation parfois trop délicate mais aussi une poésie évanescente – des esquisses d’une vie passée.

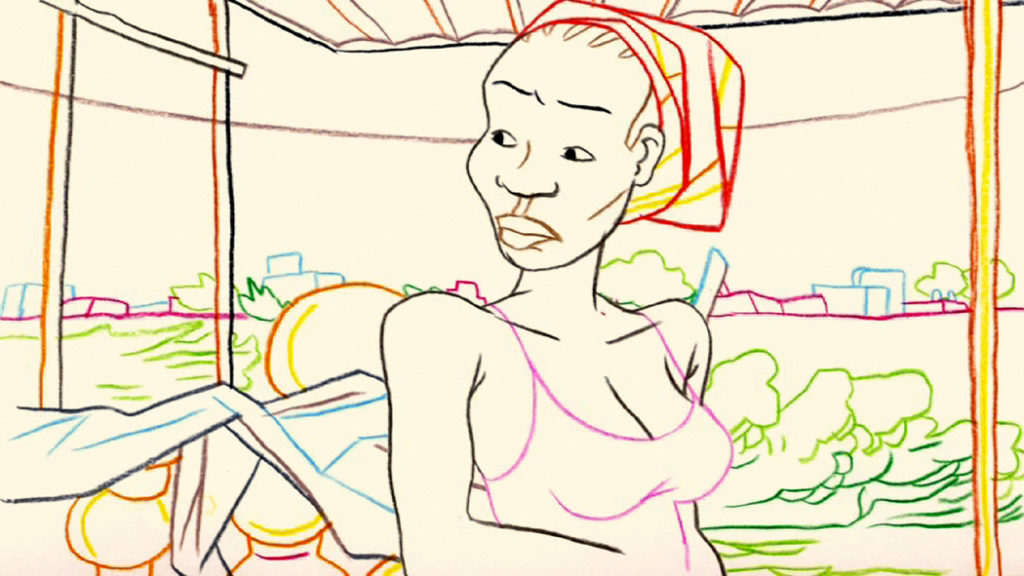

Cogitations, Sébastien Godard, François d’Assises Ouedraogo, Arzouma Mahamadou Dieni & Moumouni Jupiter Sodré (2009)

Directement ancré lui aussi dans les mots des témoins réels, Cogitations (2011) fait entendre les pensées de Burkinabés qui ne pensent qu’à quitter leur pays… ou, au contraire, à y rester. Le film s’ouvre sur un ensemble de bouches dessinées sur fond blanc qui énoncent des mots ; d’emblée, ce sont les voix qui guident la construction du film. Véritable fil rouge, l’enregistrement d’interviews se retrouve aussi à l’image ; dans une animation très claire faite de traits colorés sur des fonds blancs, le film débute sur la conversation d’un jeune burkinabé et d’un homme qui lui tend son micro. Le témoin veut quitter son pays pour aller travailler en Occident. Des sons d’ambiance, les bruits de circulation, de conversations agissent comme un tapis sonore qui ancre constamment les paroles dans le réel. Pourtant, le film s’éloigne peu à peu de l’illustration pour mettre en place un double discours ; aux témoignages qui se succèdent en continu viennent se greffer, visuellement, des scènes de vie où l’on découvre les personnages dans leur quotidien – dans la rue, chez eux, au travail. Dans ces trajets parallèles, le film s’éloigne aussi sensiblement des clichés ; si les premiers témoins veulent partir à tout prix, d’autres reviennent sur les rêves vendus, les mirages de l’Occident ou sur la possibilité de devenir quelqu’un chez soi, nuançant tout propos trop tranché et affichant un discours diversifié et très lucide sur les réalités de l’immigration.

Hudud, Louise-Marie Colon, Deplhine Hermans et douze jeunes palestiniens (2008)

Enfants, adolescents, adultes, d’Afrique, d’Europe ou d’ailleurs, tous trouvent chez Camera-etc des espaces d’expression et de transmission possibles. Tout comme Warda produit dans les mêmes conditions et qui reprenait à son compte le récit du Petit Chaperon Rouge, Hudud est réalisé en 2008 en Palestine par douze jeunes encadrés par Louise-Marie Colon et Delphine Hermans, avec l’aide de l’ONG Arab Educational Institute. Une fois encore, le film illustre cette possibilité de représenter au travers de l’animation une situation autrement invisible : le quotidien d’adolescents de 16 ans en Palestine lors de la construction du mur, ce qui équivaut, comme le précise l’intertitre inaugural, à « vivre au rythme des couvre-feux, des confrontations avec les soldats des check-points et des arrestations arbitraires ». Cette fois, l’idée d’ancrage dans le réel prend un poids différent : celui de décors en prises de vue réelles (rues, école, espaces intérieurs, paysages) dans lesquels viennent s’inscrire des silhouettes noires découpées. C’est dans ce nouvel écart et par ce prisme spécifique que les jeunes peuvent dès lors raconter la création du mur entre Israël et Palestine en pleine journée et de façon inopinée ; Shadi, George et Mohammad jouent ensemble au foot lorsque le mur (d’immenses blocs de béton qui se démultiplient comme par magie) surgit sur leur terrain, les condamnant à la séparation. Cette apparition redessine dès lors, au jour le jour, la cartographie mais aussi les relations. La fin offre une perspective contradictoire, témoin de la complexité du propos ; si les deux amis (Shadi et Mohammad) se retrouvent finalement, malgré le mur, ce n’est sans doute que pour un temps très restreint, jusqu’à la prochaine extension. Sans devoir alimenter le récit d’interprétations politiques, le film montre ce que l’on ne peut montrer, nous plongeant, entre réel et imaginaire, dans le ressenti et le quotidien de ses jeunes créateurs.

Comme le démontrent tout autant les films d’auteur que les films d’atelier, ce ne sont en aucun cas des exercices ou expérimentations, des films faits pour des enfants, mais bien à des œuvres à part entière, à la fois dans leur propos et dans leur forme, réalisés avec des enfants et offrant une réflexion profonde sur l’humain, quel que soit celui ou celle qui le réalise. L’œil, visible sur le logo de l’atelier, est inéluctablement ouvert sur le monde, l’observant au plus près pour le dépeindre au travers de sa subjectivité. Parfois dans toute son horreur et ses injustices mais gardant toujours l’espoir d’ouvrir les esprits et de changer les choses. Dans toute la diversité de ses productions (que ce soit dans l’initiation de projets, les films d’auteurs, les coproductions, les réponses à des appels publics, des clips ou encore dans le travail de l’animation socio-culturelle), l’atelier Camera-etc répond sans aucun doute à l’esprit insufflé par Jean-Claude Batz dans sa« Note à l’intention du Ministère de la Culture » rédigée en Novembre 1977:

« La première fonction des ateliers de production pourrait et devrait consister à animer, au sens plein du terme, la réalisation audiovisuelle, pour arriver, d’une part, à hausser sans cesse l’enjeu, à élever l’exigence de qualité, à jouer à cet égard un rôle ‘exemplaire’ en n’acceptant de mettre en chantier que des œuvres majeures, d’autres part à entretenir le débat et l’effervescence, à jouer un rôle d’ouverture, de ‘provocation’, en favorisant les projets susceptibles d’assurer le renouveau des genres, non pas seulement au plus formel du langage et des styles, mais encore et surtout au plan fondamental du sujet, de l’accueil des sujets et des libertés à prendre avec les stéréotypes qui dominent leur traitement ».

Au travers de la continuité et du renouvellement constant de son travail d’animation, Camera-etc affiche sa volonté de produire des œuvres signifiantes tant sur le plan de la forme que du fond. L’atelier donne ainsi à entendre la parole indicible et à voir des récits terribles et fabuleux, les portant jusqu’à nous et poussant notre réflexion sur l’humain, au-delà de tout à priori et de toute frontière.

[1] Anne Feuillère, “Orgesticulanismus « Orgesticulanismons ! »” dans Cinergie, Webzine n°133, Décembre 2008.

[2] Dick Tomasovic, Camera etc. L’abécédaire, Liège: Camera etc./Vervinckt, 2010.

[3] Jean-Luc Slock interviewé par Sylvain Gressier sur Cinergie – Webzine n°225, Avril 2017.

[4] Idem.

[5] Cité dans C.Solomon, The Art of the Animated Image, Los Angeles: The American Institute, 1987, p.11.

[6] André Delvaux, « Le récit et son public : norme, tension, écart, rupture… » inOmbres et Lumières. Etudes du cinéma belge, Revue de l’Institut de Sociologie, n°3-4, 1985, p. 247-248.

[7] Dick Tomasovic, « Ha Bi Ba » dans Camera etc. L’abécédaire, op.cit., p.38.

[8] « Burkina » dans Camera etc. L’abécédaire, Liège: Camera etc./Vervinckt, 2010, p.28.

[9] Jean de La Fontaine, Fables, Bernardin-Bechet, 1874, page 11.