Chap 02

MédIADiffusion, A la juste distance du monde

par Muriel Andrin, ULB, juillet 2017

L’idée du cinéma comme d’un regard singulier ostensiblement posé sur la réalité du monde et de la société n’est pas neuve. Cette conception, aussi vieille soit-elle, continue à alimenter les questionnements sur la création des films, et peut-être plus particulièrement de ceux produits par les ateliers d’écoles de cinéma. Des nouveaux regards de jeunes cinéastes, qui s’instaurent non comme un miroir (car il est cadré, narré, repensé) mais comme un reflet (parfois encore trouble), saisissant, à un instant donné, un éclat du monde. Car malgré la jeunesse de ce regard porté, la minutie est souvent de rigueur dans la formation de ce nouveau point de vue, aidée en cela par la structure de l’école, de ses enseignants et de l’atelier ; « L’œil est attentif au tout petit et au fragment, à l’exposition de toutes ces choses humbles, au reflet de la lumière sur la moindre perle et à ces natures mortes qui glorifient l’existant et les apparences ».[2]

Il faut alors penser une forme non pour reproduire le visible mais pour rendre la justesse de la relation intime à ce fragment choisi car comme l’énonçait Robert Bresson dans ses célèbres Notes sur le cinématographe, « créer n’est pas déformer ou inventer des personnes et des choses. C’est nouer entre des personnes et des choses qui existent et telles qu’elles existent des rapports nouveaux ».[3]

Dare Wate Yacouba, Stan Zambeaux (2010)

Les courts métrages de fin d’études, produits dans le cadre des ateliers d’écoles de cinéma composent à l’évidence un singulier corpus d’œuvres hétéroclites ; ils s’imposent sans conteste comme une étape dans l’apprentissage des étudiant.e.s mais traduisent aussi un état de l’être à un instant crucial – celui de leur émancipation ou de leur maturation. Ils sont la représentation cinématographique de leur identité (de cinéaste, d’être humain) en construction, marquée par la diversité de leur individualité. Mais loin d’être uniquement l’image de leur propre parcours, ils s’inscrivent aussi dans le tissu du monde ; transmettant leur vision des faits et des états de la société dans laquelle ils évoluent, les jeunes cinéastes entrent, au travers de leurs films, en résonnance avec ce qui leur est contemporain, ce qui (dans leur vie, la société, le monde) les a formés et ce qui les façonne au quotidien. Ils s’approprient également les formes esthétiques existantes, les investissant et les transformant par le prisme de leur propre point de vue. Les films produits dans le cadre de MédIADiffusion, l’atelier de production de l’IAD (Institut des Arts de Diffusion), illustrent parfaitement, dans leur écriture et leur réalisation, ces multiples configurations du rapport au monde. Ils posent aussi la question de comment les projeter, les diffuser, les donner à voir à autrui, non pour reproduire le monde mais bien l’interroger inlassablement.

Créé en 1959, l’Institut des Arts de Diffusion met en place un enseignement couvrant l’ensemble des domaines du cinéma, de la télévision, de la radio, du théâtre et, plus récemment, des nouvelles technologies de l’information, suivant une évolution médiatique progressive. D’abord catalogué dans l’enseignement supérieur technique, l’IAD étend en 1964 ses enseignements aux arts du spectacle et aux techniques de diffusion et de communication (interprétation et mise en scène de théâtre, réalisation, image, son, montage et scripte). Suite à son entrée dans l’Enseignement supérieur artistique, l’atelier de production MédIADdiffusion voit finalement le jour le 28 Février 1971 comme asbl, pour ensuite être soutenu par subvention sous l’impulsion du rapport de Jean-Claude Batz lié à la mise en place d’ateliers de réalisation en relation avec les écoles. Soutenu par les professeurs de l’établissement mais aussi par des professionnels, l’atelier est ainsi conçu comme une passerelle entre les études et le monde professionnel, une structure où élaborer une carte de visite filmique mais aussi une aide à la diffusion. Malgré tout, comme l’INSAS et La Cambre, et contrairement à l’idée d’indépendance et d’autonomie initialement prônées par Batz, l’école et l’atelier présentent des liens indéfectibles ; l’atelier s’inscrit clairement en continuité des principes pédagogiques et cinématographiques de l’école puisque, comme c’est le cas depuis de nombreuses années, ce sont les projets développés en 4ème année et sélectionnés par une commission de scénario qui sont produits au sein de la structure, avec l’aide des étudiants de dernière année en option image, son, montage-scripte et gestion de production dans une approche collective.

La tombe, Louis Volont (1999)

Les toutes premières œuvres réalisées dans le cadre de l’atelier sont avant toute autre chose variées ; un montage audio-visuel didactique pour l’ONEM, un documentaire sur la construction de Louvain-La-Neuve, une animation pour le trône de Saint-Nicolas à l’Inno (Métro en folie de Gerald Frydman) ainsi qu’une première œuvre de fiction : Hihan de Bernard De Visscher. Ce dernier, sorti de l’école en 1973, bénéficie d’une aide du Ministère de la Culture mais pas du soutien d’un producteur extérieur ; il trouve au sein de l’atelier une structure de production pour accueillir son projet. Durant l’année 1973-1974, trois projets de travaux d’étudiants en année terminale à l’IAD sont subventionnés par la Commission de Sélection ; ils sont produits au sein de l’asbl et montrés lors d’une séance publique en septembre 1974. Véritable outil de professionnalisation, cette séance de projection des films de fin d’études deviendra par ailleurs systématique ; les films des étudiants seront, jusqu’à aujourd’hui, présentés collectivement à une date fixe, en présence des professeurs mais aussi d’un public extérieur souvent composé d’acteurs du milieu cinématographiques qui peuvent ainsi découvrir et relayer le travail des nouveaux cinéastes.

Le nombre des productions de l’atelier va s’accroître progressivement, de trois ou quatre projets dans les années 70 jusqu’à 8 dans les années 80, voire presqu’une quinzaine à ce jour et au total plus de 300 titres produits. La diversité des formes reste un atout majeur, MédIADiffusion présentant des courts métrages de fiction, des documentaires, des films d’animation ou encore des clips. On croise dans cette liste les noms aujourd’hui emblématiques de Thierry De Mey (Toutes les auberges se valent, 1978), Bénédicte Liénard (Le bruit de la ville est si proche, 1988), Frédéric Fonteyne (Les vloems, 1989), Ines Rabadan (Homard champagne ravioli, 1992), Ursula Meier (L’autre silence, 1993), Vincent Lannoo (Nathan, 1995), Olivier Masset-Depasse (Kosmos, 1997), Bruno Forzani (Un film sur Roland Lethem, 2001) ou encore Joachim Lafosse (Tribu, 2001) pour n’en citer que quelques uns.

Ergon, Joël Godfroid (2003)

Au-delà de ces faits et de l’évolution des supports, ce qui frappe d’emblée dans l’échantillonnage toujours un peu aléatoire et subjectif des 10 films choisis pour ce projet, est sans conteste les variations des productions au regard à la fois de formes cinématographiques mais également du monde dans lequel elles voient le jour. L’évolution des productions progresse, de façon malléable, épousant ainsi l’état de la société. Les années 90 et 2000 sont inéluctablement marquées par des perspectives sociales très affirmées, dans lesquelles les individus (tant les réalisateurs que les personnes ou personnages filmés) s’effaçaient devant les problématiques sociétales, jusqu’au tournant, au début des années 2000, où ils prennent une place de plus en plus centrale, autant de prismes cristallisant les problématiques sociales, politiques, intimes.

Dans La tombe (1999), Louis Volont renvoie à un historique et une réalité profondément ancrés dans le sol belge – celui de la sidérurgie et de ses terribles meurtrissures dans un paysage marqué par la faillite en 1997 des forges de Clabecq. Interrogeant sans cesse le spectateur sur la question de la mise en scène, ce court métrage aux allures de reportage télévisuel s’inscrit en réalité dans la droite lignée des documentaires sociaux, qui dévoilent les secrets d’un monde qui pourtant nous est proche. Interviewant des ouvriers, se mettant en scène dans le rôle du journaliste, insérant photographies d’archives mais aussi extrait de film (le choix de Je pense à vous de Luc et Jean-Pierre Dardenne apparaît comme un héritage évident), Volont enquête sur ce qu’est « la tombe », nom prémonitoire tant pour des individus que pour une région toute entière, et sur les accidents de travail liés aux hauts fourneaux. Mythe ou réalité, « la tombe » évoque une scène inimaginable – celle de corps d’hommes vivants tombés dans le métal en fusion. Mais là (dans la fulgurance de la chute) n’est peut-être pas la question ; l’enfer évoqué (spectaculaire, cinématographique) est aussi celui du quotidien (brutal, répétitif, sans issue et presque sans trace du passé). Débutant par des photographies d’archives pour arriver, en surimpression, sur la réalité d’aujourd’hui, Volont ne peut que constater, au travers de la voix d’un ouvrier : « Il n’y a plus rien – c’est toute une partie de ma vie qui disparaît ».

Si le sujet de la sidérurgie forme un écho étrange et dissonant avec La tombe (se positionnant aux antipodes de son approche journalistique), cela est sans nul doute lié au fait qu’Ergon de Joël Godfroid (2003) prend le parti d’une forme radicalement différente et expérimentale où le discours s’articule au travers, non pas d’une forme énonciative et explicite, mais bien de signifiances visuelles. Prenant comme point de départ la radiographie de poumons noircis, puis le tourbillon d’une tempête de particules, Godfroid entre progressivement dans la matière même qui s’écoule des hauts fourneaux, une matière en fusion (celle qui aurait englouti les hommes de La tombe). Dans cette mise en scène flamboyante et apocalyptique de l’acier en fusion, captée au plus près dans des gros plans presque abstraits, l’humain n’occupe finalement qu’une place fantomatique mais essentielle dans sa tentative de maîtriser le feu ; au cœur d’un lieu semblable à une cave et qui provoque des résurgences mythologiques, seules des silhouettes en mouvement ou des visages d’hommes anonymes viennent rappeler qu’ils sont ceux qui doivent contenir l’incontrôlable. Les sons énigmatiques et les voix radiophoniques qui émaillent le film renforcent encore son étrangeté, plaçant le spectateur à la juste distance du sublime – à la fois au bord du gouffre (immergé dans l’image) et intégré entièrement au gouffre, par le corps sauvegardé (face à l’image cinématographique). Au-delà de l’imaginaire qui naît de l’expérimentation documentaire (toute image résultant non pas d’effets mais bien d’une captation). Ergon partage néanmoins un élément commun avec La tombe ; celui de l’évocation d’un imaginaire mythique pour finalement revenir vers l’humain et la maîtrise du feu par les hommes. Pourtant, Ergon ne se départ pas de son lien au réel, renvoyant au travers de son choix de titre à la définition de l’ergonomie,« l’étude quantitative et qualitative du travail visant à accroître la productivité ».

Le secret des dieux, Olivier Magis (2004)

Tout près de préoccupations récurrentes comme la progressive et inéluctable disparition de la sidérurgie, c’est l’actualité brûlante de l’époque qui sert cette fois de point de départ au film d’Olivier Magis, Le secret des dieux (2004). Les révélations concernant la crise de la vache folle éclatent en 1996 et révèlent l’incompétence des services de Santé Publique de l’Union Européenne ; les conséquences de cette crise ne cesseront de revenir en une de la presse et des journaux télévisés. Puis, c’est le silence ; le sujet disparaît, enterré. Par qui, pourquoi ; c’est la question que pose le film, enquête minutieuse menée sur ce scandale sans précédent réduit au silence, alimenté par des témoignages d’experts, de politiques, de journalistes. Mais si le cinéaste s’empare des faits (des documents, des archives, des discours), c’est pour, au final, mieux les décaler, les détourner, les mener vers une fin inattendue, brouillant les frontières entre fiction et réalité ; Magis kidnappe les images télévisées au profit d’un autre récit, faux documentaire, docu-fiction, inscrivant son film dans la lignée de ceux imaginés par Peter Watkins ou William Karel, sur le fil liminaire de la rencontre entre réel et imaginaire.

Brûleurs de frontières, Mouhssine El Badaoui (2002)

Le film Brûleurs de frontières de Mouhssine El Badaoui (2002) ressemble, dans cette ligne évolutive, à un point de basculement entre les deux pôles ; marquant tout d’abord un processus d’internationalisation, ce court métrage saisissant suit la vie de jeunes clandestins de Casablanca dans leur quotidien sans argent et motivés par la seule obsession de quitter le pays et ses possibilités économiques dérisoires. Plus que de les filmer à distance, le film leur donne aussi le champ d’une parole inédite (la presse ne couvrant pas encore, et finalement peu depuis, le point de vue de ceux qui veulent rejoindre l’Europe), et annonce toutes les crises actuelles de l’immigration vues cette fois des côtes nord-africaines.

Au travers du témoignage de jeunes qui ont abandonné leurs études pour survivre face à du travail de plus en plus rare, thématiques et individus s’expriment sur le même pied d’égalité. Des premiers plans sur le port où l’on suit, comme un jeu de piste, la circulation des travailleurs ou des marchandises, jusqu’aux interviews dévoilant le quotidien de chaque personnage, les multiples perspectives se mélangent même si l’on sent poindre le drame personnel face au thème général. El Badaoui écoute, filme et fait de son film un manifeste dédié à « tous les jeunes marocains obligés de mourir pour une vie meilleure » recoupant toute l’actualité de cette adresse tragique.

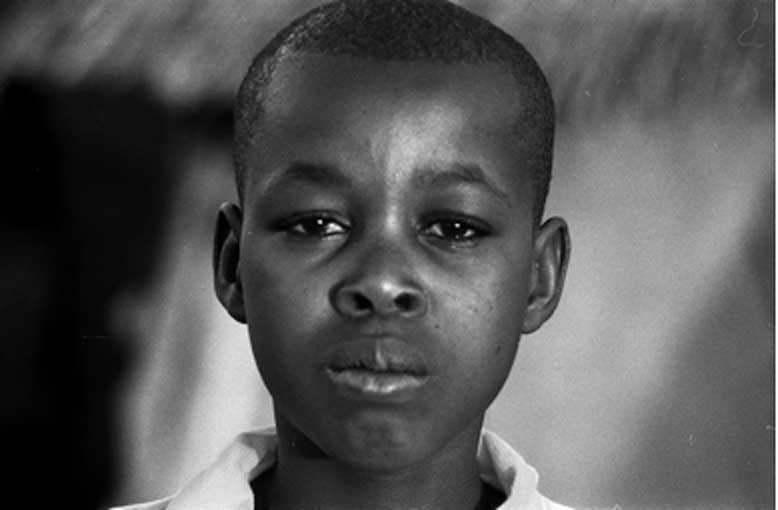

L’ailleurs adopte aussi des formes fictionnelles, notamment dans Dare Wate Yacouba de Stan Zambeaux (2010), récit d’un enfant de Ouagadougou qui doit prendre la route pour rencontrer un père absent (dont il nie catégoriquement la paternité dans un cinglant « je n’ai pas de père ») depuis la séparation d’avec sa mère. Investissant la durée des gestes anodins du quotidien à une distance toujours respectable de ses protagonistes (privilégiant les plans d’ensemble aux gros plans trop envahissants), Zambeaux, derrière l’évidence des relations, capte les mots difficiles confiés près d’un arbre, à l’écart (le père expliquant à Yacouba que la mère est partie car elle ne supportait pas sa polygamie), mais aussi les non-dits (l’acceptation progressive et silencieuse du père par l’enfant).

La vie qui va avec, Emmanuel Marre (2008)

Ces premières œuvres se distinguent clairement par une mise à distance du monde qu’elles proposent ; même si l’implication du cinéaste était parfois directe, jusqu’à la mise en scène de soi comme personnage (Louis Volont dans La tombe), ce n’est que pour diriger la lumière vers le sujet traité. Un revirement va pourtant s’imposer, s’orientant vers des récits plus intimistes, ou, plus radicalement, en retournant parfois la caméra vers soi. Si l’actualité ou l’histoire continuent à s’articuler en filigrane, un point central cristallise en réalité toutes les thématiques ; l’individu. Dans La vie qui va avec (2008), Emmanuel Marre se situe ainsi à mi-chemin entre cette représentation de l’individu et le commentaire social qui le façonne. Une mère de famille jouée par Catherine Salée emmène ses deux enfants chez IKEA pour choisir des meubles. Au détour des néons à la blancheur artificielle et les bruits de caisses de la cafétéria, elle annonce le jugement prochain d’un divorce et la répartition de la garde des enfants qui devront faire un choix entre la mère et le père; derrière la déambulation anodine surgit dès lors la reconfiguration d’une vie et de ses espaces, le choix du père pour Théo qui se fait presque au même titre que le choix d’une lampe au détour d’une allée. Aux images colorées et chaleureuses du début (dans lesquelles les enfants se roulent sur le lit au son de Bach), se succèdent des plans fixes, au rythme cassé, au cadre sec et aux lumières froides ; dans un univers déshumanisé, définitivement arraché à la chaleur du foyer, la mère finit par craquer, s’effondrant à l’abri du regard des enfants, puis de celui du spectateur – ses sanglots perdurant sur un fond noir, auquel succède le générique de fin.

Ciao Bambino, Thibaut Wohlfahrt (2011)

A la reconfiguration d’une famille entière succèdent presque logiquement les récits de jeunes individus en construction, dans leur relation inachevée aux parents et à l’autorité, ou dans leur inéluctable passage à l’âge adulte. Ciao Bambino (Thibaut Wohlfahrt, 2011) décline quelques heures de la relation difficile entre une mère et son fils, Baptiste ; à l’occasion de son anniversaire, elle l’emmène à la mer. Cette escapade inopinée et presque forcée est en réalité le lieu d’une rupture annoncée, la mère avouant au fils qu’elle part vivre en Sardaigne. Wohlfahrt met en scène le trouble de la promiscuité, mais surtout l’incapacité de ces êtres inextricablement liés à communiquer, chacun produisant des monologues distants et décalés qui n’atteignent jamais vraiment leur destinataire – le blog du fils, le karaoké de la mère, ou encore la vidéo finale de Baptiste qui ne peut s’adresser à sa mère que par le biais de la technologie et le regard froid d’une webcam.

Le fils du Blanc, Maxence Robert (2012)

La difficulté, voire l’impossibilité, de communiquer revient par ailleurs comme un leitmotiv particulièrement signifiant dans la définition identitaire des personnages. Après la vision à la fois hyperréaliste et mythique de La Tombe et Ergon, Le fils du Blanc (Maxence Robert, 2012), propose un récit fictionnel classique dans son écriture et son esthétique. Le film met en scène le chemin initiatique de Richard, jeune ouvrier qui se fait engager dans une aciérie (lieu emblématique d’un traumatisme récurrent, individuel ou collectif). Au fil des scènes,

le spectateur comprend que le travail n’est qu’un prétexte, et qu’il s’agit pour lui de renouer le contact avec un père absent, le Blanc, contremaître de l’usine. Après s’être fait rabrouer, il lui faudra l’apprivoiser et entrer dans le lent processus de reconnaissance et d’acceptation paternelle. Pourtant, malgré le récit presqu’attendu de cette rencontre, le récit est ancré de plein pied dans le réel – par le choix de l’usine comme décor; une usine proche de la faillite, désolée, désertée où seuls le patois des ouvriers et leurs rituels génèrent un rapport amical, chaleureux. Une famille, à qui le réalisateur dédie le film (« aux travailleurs de Carsid » dont les hauts fourneaux sont définitivement fermés en 2012) et qui projette ce dernier dans une autre dimension, loin du simple récit singulier et fictionnel.

Qui couraient dans l’herbe, Lucille Remy (2013)

Derrière ces narrations où le travail devient une denrée de plus en plus rare et difficile, apparaissent aussi le chômage et l’impossibilité de se confronter à l’apprentissage, à la maturation. Dans son documentaire Qui couraient dans l’herbe (2013), Lucille Remy filme un groupe de jeunes gens qui passent une grande partie de leur temps à discuter au fin fond d’une cave ; derrière le portrait de ces jeunes sans (apparentes) qualités, derrière les mensonges aux parents, l’absence d’étude ou de travail, le refus des responsabilité, se cache un état du monde où les personnages se confrontent en réalité à l’impossibilité de faire face à une société dans laquelle (sans diplôme, sans travail, sans statut, sans identité) ils n’existent tout simplement pas. Le film bascule finalement, loin de l’irritation provoquée par ces discussions qui tournent à vide, lorsque la caméra suit et observe, à distance, le retour d’un des jeunes dans la maison familiale. Face à la mère qui fume, au bébé dont l’identité doit encore se construire, c’est l’attente, une attente sans but et en apparence sans fin. Dans une sorte de jeu de miroir déformant, plusieurs cinéastes évoqués ici filment des personnages qui leur sont proches en âge, élaborant des récits sur des mondes en transition – ceux de leurs personnages mais aussi les leurs :

« symbole de l’innocence perdue et du décentrement (…), l’adolescent se meut aussitôt en révélateur tourmenté interrogeant à merveille l’effritement d’un monde qui ne s’accorde pas à ses désirs et, partant, conduit le cinéma à s’interroger lui-même sur son avenir ».[4]

Dans plusieurs de ces récits, fictionnels ou documentaires, se dessine donc l’idée d’un état transitoire de l’être : la disparition d’un état pour un autre, mouvement d’une violence inouïe imposé par une société qui efface progressivement ceux et celles ne servant plus ses intérêts ou devenant tout simplement inutiles. Filmer devient alors une forme de résistance – saisir ceux qui disparaissent avant que leur image ne soit définitivement engloutie. Dans A nos terres (2012), Aude Verbiguié capte les signes d’une ruralité à la frontière de ses possibles et sur le point de disparaître, au travers d’un couple de vieux paysans et de leur quotidien. A l’origine du récit et à sa fin, la réalisatrice et son point de vue nourrissent la rencontre, la transformant en un instantané suspendu; sur un travelling révélant les fameuses terres, sa voix off évoque son lien avec l’Ariège, les mots de ses parents qui lui avaient parlé des terres et le fait qu’elle ne pensait pas y retourner un jour. Interrogeant le couple autour d’une table, filmant leurs paroles et le travail, elle découvre leur quotidien, tout en le fixant pour un avenir où ils n’auront pas leur place : la visite du médecin, le refus de se faire soigner, la perte des bêtes, l’absence de pension, l’impossibilité de s’arrêter, l’obligation de continuer. Derrière les mots, la perte de plus en plus palpable ; à la fin du récit, la route du retour, empruntée dans l’obscurité. Et durant tout le film, les bruits prémonitoires qui annoncent l’orage qui point. Mais comme le souligne Adi Chesson dans sa critique du film, ce n’est pas tant le choix du sujet qui fait l’originalité du film d’Aude Verbiguié, mais bien sa démarche documentaire :

« franche, personnelle et hautement humaniste, qui permet une empathie totale avec son sujet ».[5]

As she left, Alexandra Longuet (2012)

Si dans A nos terres, la voix et la faible présence de la réalisatrice mettent en lumière toute l’humanité de ses personnages filmés, la juste distance entre le filmeur et son sujet est parfois anéantie, remettant en question la validité du rapport au monde. Les deux parcours (de celui qui filme, de celui qui est filmé) se rejoignent ainsi parfois dans des configurations étranges et déstabilisantes où tout se cristallise cette fois dans la centralité de l’individu filmeur. Dans As she left (2012), Alexandra Longuet met en scène, en écho, une rupture vécue et l’impact du passage de Katrina sur les habitants de la Nouvelle-Orléans. Dans une mise en forme très esthétisante qui peine à rendre compte des émois internes ou de la catastrophe, elle projette le drame singulier de sa rupture dans le trauma macrocosmique vécu à la fois par les paysages dévastés et désertés, et par les quelques survivants qu’elle rencontre et qu’elle interviewe. Le malaise de cette comparaison se mesure aux qualités plastiques du film, et atteint un point de non retour lorsqu’elle conclût que tout est à réinventer avec le jour qui se lève, y compris sa propre renaissance.

Si As she left plonge le spectateur dans les affres du tragique, d’autres penchent vers le mode de l’humour comme une planche de salut. Dans l’univers de Pablo Munoz Gomez (Welkom en 2013), les niveaux de discours se croisent et se renvoient la balle. Jorge vit avec son père qui s’imagine que leur poule est sa femme. Il décide de lui construire un poulailler dans le jardin, mais, le jardin étant sur le sol flamand (contrairement à sa maison), il lui faut un permis. Les élucubrations administratives s’enchaînent, jusqu’à la nécessité d’un permis de séjour pour Maria, la poule. Welkom, au même titre que le mot qui lui sert de titre, sonne finalement comme un double discours pleinement assumé : en fonction du ton adopté, ‘welkom’ devient l’accueil chaleureux ou celui, ironique, qui sert de barrage à l’autre. Les discours sont ceux de l’intime, que mènent Jorge et son père ; ceux, incompréhensibles, entre eux et l’administration ; ceux encore, absurdes, entre le père et Maria, la poule. Comme dans les premiers films évoqués, on replonge ici dans les aléas, voire les péripéties d’une histoire politique belge (dans ce cas précis, l’inburgering ou « pacte d’intégration civique » imposé par la Flandre) ; au faux documentaire succède le choix d’une fiction à l’humour décalé, mais toujours aussi acerbe, engendrant une farce communautaire à l’arrière goût amer.

Welkom, Pablo Munoz Gomez (2013)

Presque directement plongé au cœur d’un des endroits emblématiques du conte de fée (la forêt) où s’articule le trauma ou la révélation ontologique (Blanche Neige poursuivie par le chasseur envoyé par la Reine pour la tuer, Hansel et Gretel égarés par leurs parents, le Chaperon rouge suivie par le loup), le récit initiatique de Créatures de Camille Mol (2016) impose d’emblée l’éternel pouvoir d’attraction d’un interdit conditionné par la société. Louise, une jeune fille vivant à la ferme avec son frère et sa grand- mère, se laisse entraîner dans les sous-bois, attirée par des gémissements ; voyeuse, elle observe les ébats jusqu’à ce que des mains se posent sur elle, caressant son corps, puis étouffent sa bouche. Ces mains sont-elles des projections de son désir, nées de la vision de cette scène érotique dont elle est témoin, ou la réalité d’une homme ; la cinéaste jette le trouble, tant les mains, lorsqu’elles apparaissent à l’écran, semblent naître de la force de son imaginaire à présent éveillé. Le film développe alors le temps du désir de l’adolescente, celui ressenti de façon intime dans les gestes tactiles quotidiens mais aussi celui confronté au regard social du groupe (Louise inventant qu’elle a couché avec Loïc pour alimenter la conversation et l’intérêt des autres filles) jusqu’à la confrontation de Louise à la sexualité décevante de l’adolescent, Loïc, qui jouit sous sa main sans aucunement penser à la satisfaire. Camille Mol filme ici, avec un regard bienveillant et à juste distance de son personnage, les apparences sensibles du monde mais aussi ce qui échappe de prime abord au visible pour mieux les révéler. Car un indice (une bague retrouvée lorsqu’elle se déshabille une fois chez elle) va progressivement ramener le fantasme fascinant de la scène originelle vers le réel, les derniers plans révélant un maraîcher sans visage mais portant la bague qui récupère dans les mains de Louise une tomate en forme de cœur qu’elle vient de chaparder. La symbolique onirique du film le confirme : l’oie blanche meurt et finit par être enterrée, tout comme la jeune fille naïve qu’incarnait Louise jusque là. Dans une ultime confrontation effrontée et frontale, le regard qu’elle lance finalement à la caméra ne laisse aucun doute sur le passage de la jeune fille naïve à un être pleinement investi de son désir féminin et qui l’affiche sans détours comme un pouvoir au vu et su du monde.

Créatures, Camille Mol (2016)

Quels que soient les récits et les formes, les points de vue sur des fragments de réalité révélés, ces films reposent finalement sur une dynamique triangulaire ; au-delà du rapport attendu entre les cinéastes et ceux qu’ils filment, vient s’inscrire le spectateur qui doit trouver sa place dans cette relation privilégiée et participer au discours. Les films, reposant sur les liens fragiles et en perpétuelle redéfinition de ce trio, deviennent de nouveaux marqueurs de la réalité. Comme l’écrit si justement François Niney,

« Le rapport filmé/filmeur/ spectateur devient ainsi un analyseur, non seulement esthétique mais politique, de ce que l’on considère, accepte ou conteste comme la réalité, à telle période, c’est-à-dire du partage entre subjectif et objectif (partage au double sens de diviser et mettre en commun). Car si la réalité nous préexiste, nous détermine et nous résiste, notre présence et nos liens la transfigurent, la restituent transformée à nos contemporains et héritiers. Et le scandale du cinéma, sa fascinante portée, c’est peut-être de savoir rendre visible cette expérience : nos manières de (re)faire le monde et de le partager ».[6]

[1] Je tiens à sincèrement remercier Marc Gillon et Michel Wouters pour leurs précieuses explications qui ont servi à l’élaboration de ce texte.

[2] Christine Buci-Glucksman, L’œil cartographique de l’art, Paris: Galilée, 1996, p.59.

[3] Robert Bresson, “Notes sur le cinématographe”, Paris : Gallimard, 1975, p.22.

[4] Yann Calvet et David Vasse, “Dans un miroir de façon confuse” dans Figures de l’adolescence: Le cinéma en rupture(s), Eclipses, n°37, Paris, 2005, p.3.

[5] Adi Chesson, “A nos terres d’Aude Verbiguié”, Format Court, 15 Décembre 2012; http://www.formatcourt.com/2012/12/a-nos-terres-daude-verbiguie/

[6] François Niney, L’épreuve du réel à l’écran : Essai sur le principe de réalité documentaire, Bruxelles : De Boeck, p.9.