Chap 12

GSARA – Voix, veines et vérités (le personnel, le politique)

par Muriel Andrin, ULB, octobre 2017

« Cinéma vérité : c’est la vérité de notre propre corps au milieu de ce qui est mis en mouvement autour de nous. Le direct du cinéma : le corps et la caméra se confondent le temps de la prise de vue, tant qu’on est en phase avec l’imprévisible qu’on a soi-même déclenché ».[1] Dans cette proposition éclairante et personnelle, le cinéaste Johan Van Der Keuken transmet ce qui fait l’essence même de son cinéma : celui d’un corps engagé – physiquement, socialement, politiquement – et de son rôle angulaire au sein de sa pratique documentaire.« Subjectif est le cinéma et le documentaire avec lui » précise Jean-Louis Comolli.[2] Le théoricien du cinéma Guy Gauthier prolonge et renforce encore cette réflexion, en soulignant que « accorder une place à l’auteur peut sembler contradictoire, puisque le documentaire est réputé témoigner du réel, et non d’un artiste. Contradiction apparente, car le documentaire, de quelque manière qu’on l’aborde, nécessite une médiation pour approcher le réel ».[3] Cette question de la place du cinéaste et de sa présence (physique, vocale) traverse et construit la plupart des films produits tout au long de l’histoire de l’Atelier du GSARA. Ces derniers mettent en scène les corps et les expériences du corps dans le cadre de questions sociales, politiques et/ou personnelles. Les œuvres se créent au travers de l’échange, du dialogue ; dans une dimension intersubjective, filmeurs et filmés construisent une réalité engagée dont le but ultime est d’être finalement partagée avec les spectateurs.[4]

La jungle étroite, Benjamin Hennot, 2013

L’asbl GSARA (Groupe Socialiste d’Action et de Réflexion sur l’Audio-Visuel) est créée en 1976 à l’apparition de la vidéo en Belgique. Association d’Education Permanente, son ambition première est, comme dans d’autres structures et ateliers créés dans cet environnement spécifique, de susciter un regard critique, une expression individuelle, une parole qui n’est pas entendue. Situé dans le champ de l’action sociale, permettant à des projets d’origine associative de se mettre sur pied, le GSARA propose aussi des formations touchant aux techniques de l’image aux demandeurs d’emploi. Même si ses membres fondateurs et son terreau d’origine sont directement liés au Parti Socialiste, ce n’est pas pour autant que l’atelier se fait obligatoirement véhicule de pensées politiques. Comme l’explique en 2003 Philippe Jadot, alors secrétaire-responsable de l’atelier de production,« le GSARA a d’abord été créé pour permettre aux gens de s’exprimer, par l’image. Au départ, il s’agissait avant tout d’un travail de formation avec des outils vidéo, destinés aux citoyens qui souhaitaient décoder et comprendre ces outils, puis s’en servir pour pouvoir dire un certain nombre de choses ».[5] Comme pour d’autres ateliers, l’engagement dans l’éducation permanente accompagne la création artistique ; mais il est ici étendu sur six antennes régionales implantées en Wallonie et à Bruxelles (Bruxelles, Tournai, Liège, La Louvière, Charleroi, Luxembourg) qui présentent des Ateliers Médias, développent des campagnes de sensibilisation et forment des partenariats avec le secteur associatif et socioculturel. Après 15 ans de services offerts au travers de programmes de formation, l’asbl évolue et affiche de nouvelles ambitions, plus clairement orientée vers des recherches de formes.

Reconnu comme Atelier de production de la Communauté française en 1991, le GSARA montre désormais comme« vocation de soutenir la production et la promotion d’un cinéma documentaire de création qui sensibilise aux réalités du monde contemporain, qu’elles soient politiques, sociales ou culturelles, et dont l’originalité, l’expérimentation et l’authenticité traduisent la rencontre singulière entre le réel et le regard d’un cinéaste ».[6]Sous l’impulsion des responsables de l’atelier cinéma qui se succèdent et donnent à l’atelier un véritable souffle (Massimo Iannetta, et aujourd’hui Olivier Burlet), les films ne sont plus de simples propositions mais deviennent plus complexes, affichent une nouvelle qualité esthétique et ouvrent d’autres voies. Des aides sont octroyées à de jeunes réalisateurs pour leur premier film, un comité de lecture est mis en place ; le GSARA ne veut pas uniquement fournir un apport financier mais bien un accompagnement et un vrai suivi dans la coproduction des œuvres. Lieu d’action et de réflexion (notamment au travers de l’organisation du Festival« Filmer à tout prix » avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi de ses projets pédagogiques), le GSARA est, depuis son point d’origine, devenu« une fenêtre sur le monde, ses citoyens et leur place dans la société ».[7]

Si l’on aurait donc pu croire au départ que l’héritage social et politique des origines de la structure prendrait le dessus sur toutes les autres caractéristiques des productions, c’est au final loin d’être le cas. Même si l’Atelier a été un temps au service du monde associatif et des messages qu’ils cherchaient à faire passer, les films se sont progressivement éloignés d’ambitions didactiques ou informatives pour se tourner vers des configurations plus créatives. Les films produits par le GSARA s’inscrivent naturellement dans les premiers engagements, les portant de façon pleinement explicite et efficace ; mais les interrogations et les expérimentations esthétiques sont également devenues centrales, essentielles, et l’implication des cinéastes se fait aussi au travers de leurs corps, dans leur positionnement vis-à-vis de ceux qu’ils filment et du monde.

Cargo Song, Chantal Myttenaere, 2001

Car les films produits par le GSARA ont hérité d’un questionnement spécifique qui interroge le cinéma documentaire depuis la fin des années 50 puis bouleverse les codes durant les années 80 : la question des modes d’énonciation, de l’invisible au visible et jusqu’à la participation explicite. L’existence des cinéastes avait, jusque là, été principalement reléguée à une absence toute relative ou à des apparitions ponctuelles, marquant une volonté de laisser tout le champ à la situation montrée et aux autres filmés ; même si le positionnement ou l’opinion de certains cinéastes dans les premières décennies sont parfois très clairs (on pense ici à Misère au Borinage d’Henri Storck et Joris Ivens), ce n’est pas pour autant qu’ils apparaissent dans leur film. Mais à l’avènement du «cinéma-vérité», Edgar Morin et Jean Rouch bousculent les codes en se mettant en scène tout au long de leur Chronique d’un été (1960), instaurant l’interventionnisme au cœur de leur pratique documentaire et suscitant de très vives réactions. Si la même période verra aussi l’apparition du cinéma direct et son effacement systématique de l’énonciateur, l’idée est définitivement lancée et germe dans l’esprit d’une nouvelle génération de documentaristes. Ce sera le choix de la présence, de la voix, du corps, sous une forme littérale ou métaphorique ; Johan Van Der Keuken, Chris Marker, Agnès Varda, Boris Lehman, Chantal Akerman, ou, plus loin, le documentariste américain Ross McElwee ou encore le canadien Jonathan Caouette, sont les centres de gravité avoués de leurs propres films. Permettant d’aborder le monde au travers de soi, ces pratiques multiples (et singulières) semblent rencontrer les mots d’Elisabeth Lebovici,« L’engagement à la première personne témoigne d’une volonté possible d’aller au-delà – ou en deçà – du« jeu » de la conscience et du consensus social. De se situer au ras des choses, sans les utiliser comme métaphore ou comme illustration ».[8]

Politique et personnel, personnel et politique coexistent ou fusionnent dans la plupart des films du GSARA au travers, finalement, d’une discussion définie par ce qui tient de l’intime ;« Pour exister ou plutôt, pour s’exprimer, la représentation de l’intimité doit figer le mouvement intérieur dont elle émane et qui lui échappe en permanence.

Cette question du dedans et du dehors est une question véritablement politique, celle qui travaille notre société, fascinée par la question du familier, de l’étranger, par les questions d’identité et de minorités, de norme et de marge, d’universalisme et de communautarisme ».[9] Les corps, tout comme les récits, incarnent dès lors presque toujours des combats, des luttes infinies et multiformes, reflétant ce que John Grierson envisageait, dès les années 30, comme la responsabilité sociale du documentariste.

Dans cette conception, cette réécriture des événements et du monde, ce n’est plus uniquement le regard de la caméra qui se pose sur les sujets filmés mais bien le corps du sujet filmé qui rencontre celui du cinéaste, l’un répondant à l’autre dans un dialogue intime à deux vibrations, et où la caméra participante se conçoit comme l’extension des corps. Au-delà de ces interlocuteurs privilégiés, les mots de Samuel Beckett semblent délimiter la place du spectateur dans cette configuration entre sujet filmé et filmant : « …D’une part le dehors, de l’autre le dedans, ça peut être mince comme une lame, je ne suis ni d’un côté ni de l’autre, je suis le milieu je suis la cloison, j’ai deux faces et pas d’épaisseur c’est peut-être ça que je sens, je me sens qui vibre, je suis le tympan, d’un côté c’est le crâne, de l’autre le monde, je ne suis ni de l’un ni de l’autre… ».[10]

Ces implications duelles (physique, politique ; le dedans, le dehors) ne peuvent que rendre fragile le juste équilibre de ces films. Les films produits par le GSARA ne tiennent en effet souvent qu’à un fil – un fil ténu, mais solide. Mais la mise en place de ce fil n’est pas sans périls. Ce qui se dessine ici, ce sont des œuvres toujours au bord du déséquilibre, bataillant ferme, en leur sein, pour rester à flot, mais jamais en rupture. C’est sans doute dans ce déséquilibre constant que se nichent également leur force et leur originalité ; toujours à la frontière, toujours à la lisière du basculement, mêlant sans discontinuer les micros-récits et l’Histoire dans laquelle ils se situent. Parcours personnels et historiques cohabitent, tout comme le passé et le présent, le réel et l’imaginaire, chacun trouvant une forme et explorant à sa façon les formes cinématographiques.

Dawn, Danis Tanovic, 1996

Ces lignes de possibles ruptures se retrouvent dans l’exceptionnel court métrage vidéo de Danis Tanovic réalisé en 1996, Dawn. Dans l’Encyclopédie des cinémas de Belgique, Philippe Dubois établit que« parler de vidéo n’est jamais chose aisée ».[11] Une des difficultés est sans aucun doute le flou terminologique du terme qu’il voit comme« un gadget et en même temps c’est l’expression ontologique du regard effectué dans l’acte d’un sujet », ‘video’ signifiant ‘je vois’.[12] « Et pourtant, cette particule asexuée est aussi, étymologiquement, un verbe, et pas n’importe lequel : Le verbe, générique de toutes les formes d’arts visuels, et conjugué à la première personne du singulier de l’indicatif présent (video : je vois), impliquant donc à la fois une action et un sujet ».[13] Cette idée est peut-être celle qui définit le mieux les films du GSARA et, parmi eux, le film de Danis Tanovic – le sujet ainsi que l’action de voir, la vidéo étant« un acte ».[14] Le ‘voir’ implique ici une action – donner à voir, révéler pour mieux agir puisque« la vidéo, c’est un passeur ».[15] Cette idée du voir mais aussi d’avoir vu (et donc d’avoir vécu), tout comme de l’urgence et du possible déséquilibre, caractérisent d’emblée et de façon essentielle Dawn.

Dans ces 13 minutes intenses, Tanovic filme la guerre en ex-Yougoslavie et ses conséquences sans jamais littéralement s’y confronter. Son point d’ancrage, ce à quoi il fait face, c’est le corps meurtri, torturé, filmé de façon extrêmement proche (afin que nos yeux voient) et sans cesse fragmenté d’un homme. Sa voix off atteste :« je suis vivant (…) il se fait que je suis vivant ». Les paroles, s’inscrivant presque en confrontation avec le son régulier de l’horloge et du temps qui passe, narrent ce qu’il a vécu ; les horreurs, les violences, la séparation puis l’attente des retrouvailles. Ce que les paroles et le corps racontent, c’est la guerre, sa violence, ses déchirures. Mais ce que le film révèle, finalement, c’est un parcours parallèle ; l’homme dans un fauteuil qui raconte, et une famille, dans une voiture sur l’autoroute, qui se rapproche. Ce sont les retrouvailles du père, réfugié en Belgique, et de sa famille qui fait la route pour le rejoindre. Les retrouvailles sont le point ultime, où les mots deviennent inutiles ; mais c’est aussi le point de basculement esthétique du film – le moment inouï où le plan se fige et où, aux premiers contacts tactiles entre le père et sa fille, le noir et blanc laisse place à la couleur. Comme le souligne l’intertitre,« L’aube est venue… et avec elle, la clarté diffuse d’une paix annoncée. Mais l’histoire a mutilé les corps et figé les mémoires. En eux, la guerre restera vivante. Les blessures de l’âme sont immortelles ».

Carnet de note à deux voix, Frédéric Fichefet et Rajae Essefiani, 2002

Le film de Tanovic joue avec les frontières entre filmeur et filmés, approchant sa caméra au plus près des blessures du corps de l’homme et des voyageurs, partageant avec eux les territoires, les faits – passés et présents. Dans Carnet de notes à deux voix (2000), Frédéric Fichefet et Rajae Essefiani prennent la caméra pour voir et pour agir. Dans cette magnifique étude à deux voix, et à deux points de vue sur le monde, les réalisateurs s’investissent à la fois dans les éléments de leur dialogue, mais aussi dans leur rapport à la réalité. Si le film propose de se pencher sur la question de l’immigration maghrébine en Belgique (avec comme base le texte d’accueil de la Belgique adressé aux immigrés maghrébins), il trouve ses racines dans un choc ou plus exactement comme le précise elle-même Rajae Essefiani, un tremblement de terre : au départ de ce dernier, l’étude de Marc Verwilghen qui, à l’époque, établit un lien direct entre l’immigration et la criminalité. Face à ce sujet d’enquête qui aurait pu appeler une forme proche du reportage, les réalisateurs choisissent une configuration libre, hybride, dans laquelle les choix s’adaptent au moment où le fil se construit sur des fragments épars ; plan en face caméra, archives télévisées et photographiques, interventionnisme nécessaire de la caméra qui capte des moments sur le vif (les interventions dans des réunions, les discussions sur un coin de table, la rencontre finale, etc.). Loin d’observer une distance critique et pseudo-objective, les réalisateurs et la caméra sont partie prenante du discours ; ils nourrissent leur film de ruptures (tant visuelles que de ton) qui entrent en écho avec la colère ressentie.

Dans cette forme libertaire et expérimentale qui nous emmène à la fois dans le discours sociologique, politique mais aussi dans le domaine de l’intime et de quelques dérives imaginaires (pour mieux nous plonger dans l’esprit et l’intériorité des réalisateurs), l’idée de révélation n’a rien de suggéré ; elle est au cœur même de la démarche, s’affirmant au spectateur de front (par l’image, par les voix) par le biais d’une engagement bien plus que de la pensée, littéralement physique des réalisateurs, des individus sensibles, définis et identifiables (et non une figure tutélaire et sans forme) qui s’emportent contre les dysfonctionnements et les absurdités blessantes de la société dans laquelle ils vivent. Révélation d’un état de la société, de ses structures sous-jacentes, mais aussi de la répercussion de ceux-ci sur le domaine de l’intime ; comment la situation des immigrés maghrébins, amenés sur le territoire pour travailler puis délaissés par les autorités, résonne au plus profond de l’identité d’Essefiani.

Dans cette révélation de ce qui fait l’intime, il y a souvent une confrontation à l’altérité. Mais surtout, on dialogue (ou l’on tente de dialoguer), on interagit – au travers de la parole, mais aussi, encore une fois, au travers des rencontres physiques entre cinéastes et personnes filmées. Cette confrontation, Frédéric Fichefet et Rajae Essefiani la vivent intensément dans un renvoi aux pratiques du cinéma-vérité, en provoquant une rencontre avec Roger Nols, bourgmestre emblématique de Schaerbeek connu pour ses propos et ses prises de position racistes. L’entrée en matière donne tout de suite le ton ; lorsque Rajae Essefiani se présente en disant qu’elle est belge et née ici, Nols répond laconiquement que« c’est dommage ». Devant un homme qui fait la sourde oreille et se dédouane de toute responsabilité derrière la façade commode de l’âge, le dialogue demandé se révèle finalement inconfortable, puis impossible, absurde et stérile, ne guérissant aucune des plaies ouvertes par la situation. Il se termine sur un plan fixe où les corps se figent et où le silence s’installe en maître.

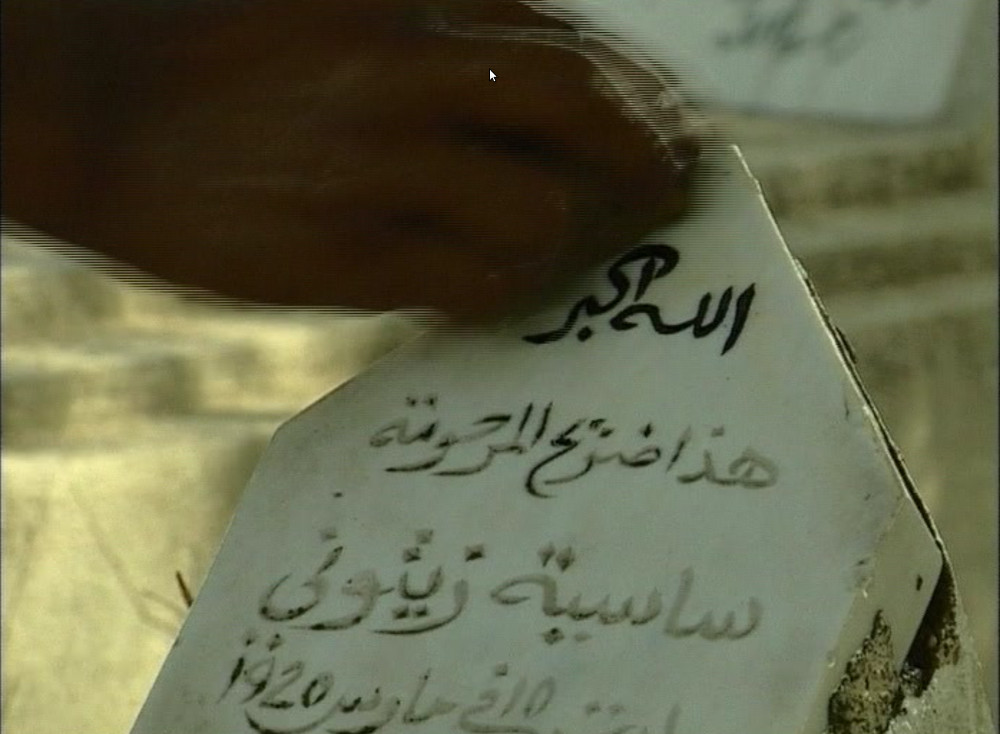

Le refuge, Nadia Touijer, 2003

Le personnel s’inscrit peut-être plus traditionnellement dans le film de Chantal Myttenaere, Cargo Song (2001). Ce court métrage est le voyage poétique de sa réalisatrice qui prend la mer, s’embarque sur un bateau de marchandises au milieu des containers, même si (comme elle le confie dans la voix off), elle n’y connaît rien à la mer et à la marine marchande. Malgré l’intention de départ (filmer, durant les cinq semaines de la traversée, ses collègues de bateau,« Je suis femme, venue hanter un monde d’hommes »), cette échappée est en réalité toute personnelle, source d’un désir profond qui dépasse de loin les récits d’aventuriers et parle en réalité de cinéma : « je m’en vais renouveler mon regard ». Si la voix est omniprésente, c’est pour mieux nourrir la dimension poétique du film ; c’est sans doute aussi pour combler le vide laissé par le corps invisible de cette femme qui détourne le regard du spectateur d’elle pour le tourner vers la mer.

La forme courte et l’utilisation de la bande son sont sans doute les seuls points communs entre le film hautement subjectif de Myttenaere et celui sauvage et lyrique de Nadja Touijer en 2003, Le refuge. Dans ce premier court métrage, la réalisatrice choisit de se pencher sur le quotidien des chômeurs qui, passant volontairement leur vie dans le cimetière de Jallez à la périphérie de Tunis, survivent de charité et ‘grâce aux morts’. Dans la réalisation de ce court métrage, l’accompagnement du GSARA, loin des soucis de rentabilité, d’efficacité ou de formatage, apparaît comme naturel à la réalisatrice qui y rencontre une qualité d’écoute et un lieu où l’expérimentation et la liberté nécessaires à la production de son film peut être trouvée.[16] Dès les premiers plans du film, Touijer affiche un regard écorché, la caméra virevoltant suite à une interdiction de filmer des gardiens du cimetière pour qui ces chômeurs incarnent une image négative de la Tunisie. Aux images tremblantes, prises à l’arrachée, succèdent de longs plans fixes d’images presque volées où se devine le corps de la réalisatrice qui tente de trouver un lien et une temporalité avec le lieu et ceux qui se dérobent à sa caméra. Sur le tournage, elle choisit de d’abord prendre des sons« en s’interdisant de prendre des images » et en intégrant, au fil du tournage« une temporalité différente : celle de ce lieu, avec ses gens, sa dynamique propre ».[17] Comme le soulignait Jean-Michel Vlaeminck dans son interview de la réalisatrice, Le Refuge est un film paradoxal :« pas plus que les morts, les vivants ne sont visibles dans Le refuge sauf sous la figure d’une ombre qui se reflète sur une tombe. Leur présence n’est perçue que par la voix du narrateur (…) dont la présence est d’autant plus vive que son image se dérobe ».[18]

Très loin de ce contexte mais finalement proche dans le portrait d’êtres marginalisés dans la société, Ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés de Marc-Antoine Roudil & Sophie Bruneau (2005, produit avec WIP), présente sans conteste une autre esthétique autour de la question de la souffrance au travail. Dans de longs et intenses dialogues entre patients et médecins (filmés entre plans d’ensemble et champ/contre-champ), entre corps meurtris et sujets soignants, les réalisateurs relatent l’expression nécessaire d’une douleur dans les seuls lieux (des cabinets médicaux) où la parole des ouvriers est écoutée et entendue.

La fragilité y est toujours présente, malgré le dispositif rigoureux mis en place. Mais elle s’inscrit cette fois dans les récits, les mots, les intonations hésitantes, les silences. La forme très épurée qui voit se succéder les plans longs et fixes, épouse en réalité le rythme de la parole qui rend compte de la description des situations, puis de la progressive révélation de la douleur, des angoisses, de la souffrance mentale et physique. Chaque récit (celui d’une ouvrière dans une usine, d’un directeur d’agence) est entrecoupé de plans noirs, comme des respirations obscures mais indispensables face à la dureté des discours. Pourtant, si la parole structure les maux, rend compte de la violence, ce sont toujours les corps qui sont les points d’origine de cette souffrance. Le corps atteint est ici regardé, écouté, à une certaine distance qui souligne le respect des réalisateurs mais aussi un aspect clinique du dispositif. Dès lors, la dernière partie du film qui révèle trois médecins qui discutent autour d’une table de leur pratique face à ces cas, ponctue finalement le film d’un sceau scientifique et peut-être aussi performatif ; dans cette discussion se dessine la nécessité absolue d’un travail dans une synergie commune pour soulager ces patients de plus en plus nombreux.

Little Sister, Ségolène Neyroud, 2011

Revenant de front vers l’intime, des sujets et des réalisatrices, Ségolène Neyroud avec Little Sister et Marie David-Géhin avec Qui voit ses veines…, tous les deux produits en 2011, s’investissent dans la représentation de liens familiaux profonds et complexes. La première filme sa petite sœur, Anne-Sophie, sourde de naissance, retraçant l’évolution de leur relation depuis l’enfance au travers de films et de photographies d’archives, puis la filmant au quotidien, révélant leur lien mais aussi le rapport d’une jeune femme à sa propre voix. Film de l’une, c’est finalement l’œuvre d’un dialogue, de la relation fragile entre les sœurs qui se parlent, se filment, se découvrent et se redécouvrent ; Anne-Sophie s’empare de la caméra pour faire parler Ségolène à son tour, elle fait part de sa frustration face à une image filmique qui lui renvoie un miroir imparfait. En visite dans la maison familiale des grands-parents dont elle parcourt les recoins et les objets du passé avec sa caméra, Marie David-Géhin se plonge quant à elle dans l’histoire familiale, celle de son grand-père et d’un secret lié à son frère. D’emblée, la nécessité de garder une trace s’impose au travers de sa voix off, dans le train qui la mène vers la campagne :« Mettre une image, aller chercher des mots, archiver, conserver et croire que cela suffit pour ne pas oublier. Ce souvenir qu’on oubliera mais lutter, résister à la perte, à la fuite ». Ces deux films, malgré leurs différences, sont articulés du point de vue de l’intérieur, du dedans (des lieux, des liens), dans une oscillation sans fin entre des questions sur le monde et les récits personnels, voire privés, secrets. La parole révèle l’intime, le refoulé et donne à le voir et à l’entendre – toujours au bord du basculement. Les constructions sont donc complexes, touchant au plus près de l’humain, comme le démontrent la communication parfois difficile entre les sœurs ou l’hésitation du grand-père à révéler son histoire secrète. Une fois de plus, le corps s’invite dans ce dialogue ; le corps pétillant, plein de fougue, d’Anne-Sophie et les corps lents des grands-parents mais qui partagent, derrière la peau, des souffrances.« Qui voit ses veines, voit ses peines » comme l’annonce le dicton.

Si dans Little Sister, le jardin renvoie à l’enfance et aux souvenirs des deux sœurs, dans La jungle étroite (Benjamin Hennot, 2013), il est à la fois lieu de transmission et actualisation d’un rêve – celui du Paradis Terrestre – lieu d’un seul homme mais aussi d’une collectivité. Imaginé et investi par Gilbert Cardon, ancien syndicaliste et pilier de l’association« Fraternités ouvrières » située à Mouscron, le jardin – verger luxuriant – est exploré dans des déambulations labyrinthiques. Dans cette cartographie foisonnante, presque étourdissante, quelques adultes et leurs enfants qui s’égarent joyeusement, mais aussi la caméra qui glisse sur les chemins, va chercher les fruits en haut des arbres, caresse les feuilles puis croise les autres visiteurs. Au-delà du lieu et d’un personnage au discours parfois ambigu, Benjamin Hennot (qui réalisera La bataille de l’eau noire en 2015, autre récit liant écologie et revendications sociales) fait en réalité le portrait d’un mode de vie – une autre façon de manger, de transmettre, et de vivre, un autre rapport au temps – pour une autre société.

Comme des lions, Françoise Davisse, 2015

Car, au-delà de l’Histoire collective et personnelle, la lutte sociale et le radicalisme s’inscrivent toujours dans les films de l’atelier. Dans Comme des lions, co-produit par le GSARA, Françoise Davin accompagne durant deux ans (de 2012 à 2014) la lutte des salariés de PSA-Aulnay contre la fermeture de leur usine. En effet, refusant de suivre les rebondissements de ce combat à distance, Davin vit au jour le jour aux côtés des salariés, participant au mouvement et à la cause au travers de son film. De cette vision profondément investie, forcément ancrée dans un point de vue exclusif et refusant toute voix off, ressort une fois encore l’idée d’un investissement physique,« la vérité de notre propre corps au milieu de ce qui est mis en mouvement autour de nous ». Davin est le témoin impliqué des violences physiques et symboliques, des déchirements, des tensions qui se construisent dans une chronologie implacable. Par-delà la captation des actions, de l’attente, les désillusions, le dialogue continu avec certains des salariés et des délégués syndicaux, s’inscrit aussi la volonté de changer le monde et l’état des choses. L’interventionnisme, la lisibilité des opinions et des intentions tend une fois de plus vers une performativité; même si dans certains films, le propos semble confiné dans l’espace privé, l’idée d’un impact effectif en retour sur le réel existe bel et bien ici. Dans Comme des lions, le militantisme travaille avec le récit personnel, et, sans jamais qu’ils soient mutuellement exclusifs, se nourrit de lui.

Au-delà de la lutte et de l’engagement, de la volonté d’intervenir ou de participer au réel, ce qui frappe finalement à la vision de ces films du GSARA, est la dimension émotionnelle qui s’en dégage et qui touche ceux et celles qui les regardent. L’historienne Arlette Farge, dans un texte intitulé« Penser l’émotion » s’insurge contre l’incompatibilité préconçue entre histoire et émotion : « Je sais, vous pensez sûrement que dans ‘l’émotion-jugement’, il y a forcément erreur, aveuglement, désordre parce qu’irrationalité ».[19] Pour elle, il clair que« Le déroulement historique des faits et des événements est en soi émotionnel, c’est pourquoi il est si vibrant, disruptif, désordonné, inattendu souvent ».[20] Rien d’étonnant dès lors à voir Arlette Farge investir cette émotion dans le champ historique, mais aussi de la lier au cinéma :« Les archives, comme le cinéma, font ‘voir’, sentir, éclairent le présent et envahissent le cœur, l’âme et la réflexion de la même façon ».[21] On revient ici, en boucle, à la citation de Johan Van Der Keuken : « Bien des films m’ont aidé à me déprendre de moi-même, à déplacer l’ordre linéaire de l’histoire, à m’engager plus avant dans le besoin de la solliciter autrement. Je pense que c’est avant tout dû aux multiples manières dont le cinéma dresse le paysage des corps.[22]

[1] Johan Van Der Keuken, “Aventure d’un regard” dans Cahiers du cinéma, 1998.

[2] Jean-Louis Comolli, « Au risque du réel », texte paru sur le site Internet du Ministère des affaires étrangères (www.France.diplomatie.fr/culture).

[3]Guy Gauthier, Le documentaire, un autre cinéma, 1995.

[4] Cette idée de dialogue entre filmeur et filmé est par ailleurs prolongée dans la résidence d’artiste, au titre évocateur de « Conversation », créée en collaboration avec le CVB. Mettant en relation deux artistes et leur travail (lors de la première édition Olivier Degekel et Emmanuel Van Auwera, puis Khristine Gillard et Nina de Vroom), la résidence cherche aussi à ouvrir le champ des configurations artistiques et de nouvelles formes de dialogues.

[5] Grégory Escouflaire, “Dossier Ateliers: le GSARA”, dans Cinergie, Webzine n°71, Avril 2003.

[6] Site du GSARA, URL: https://www.gsara.be/category/latelier-cinema/

[7] Grégory Escouflaire, op.cit.

[8]Elisabeth Lebovici, L’intimité, op.cit., p.15.

[9]Lebovici, op.cit., p. 18.

[10] Samuel Beckett, L’Innommable, Paris: Minuit, 1953. Cité dans Lebovici, p.21.

[11] Philippe Dubois, « Une histoire belge (1970-1990) », dans Jungblut, Guy, Leboutte, Patrick et Païni, Dominique (eds) Encyclopédie des cinémas de Belgique, Paris : Musée d’art Moderne de la ville de Paris & Editions Yellow Now, 1990, p.250.

[12] Ibidem

[13] Ibidem

[14] Philippe Dubois, op.cit., p.261.

[15] Philippe Dubois, op.cit., p.260.

[16]Interview de Nadja Touijer par Jean-Michel Vlaeminck, “Nadia Touijer à propos du film Le Refuge”, dans Cinergie, Webzine n°90, Janvier 2005.

[17] Propos de Nadja Touijer dans l’interview de Jean-Michel Vlaeminck, op.cit.

[18] Jean-Michel Vlaeminck, op.cit.

[19] Arlette Farge, “Penser l’émotion”, dans Il me faut te dire, Paris: Les Editions du Sonneur, 2017, p.28.

[20] Arlette Farge, op.cit., p.29

[21] Arlette Farge, “Vivre avec le cinéma” dans Il me faut te dire, Paris: Les Editions du Sonneur, 2017, p.67.

[22] Arlette Farge, op.cit., p.69